「今年最初の関西旅行記 #2-2」のつづきです。

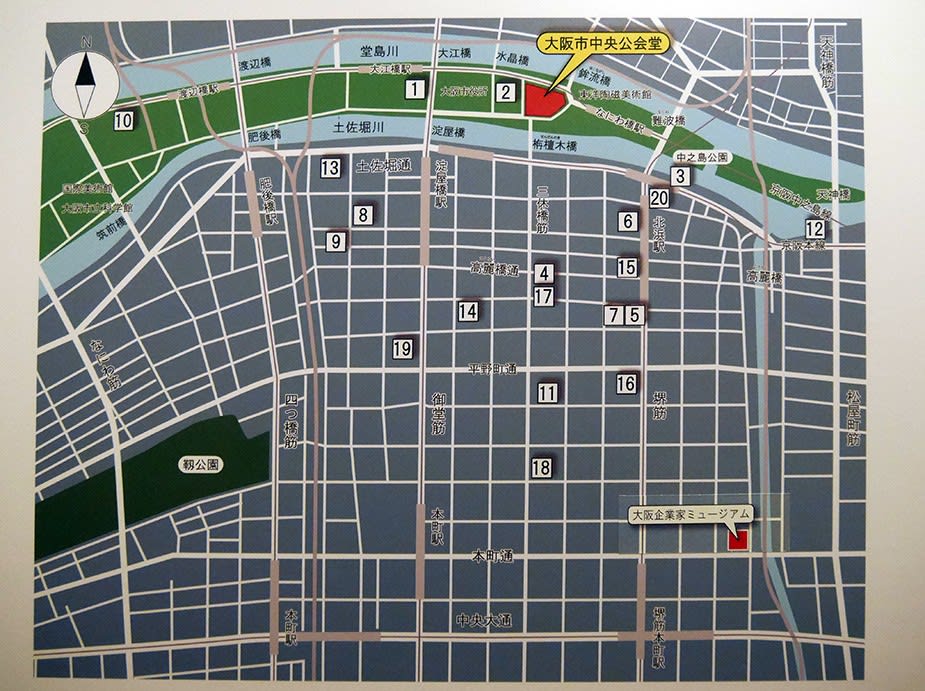

大阪市中央公会堂の見学につづいては、今回の大阪観光のメイン(MISIAのライヴは別格 )にしていた大阪市立東洋陶磁美術館です。

)にしていた大阪市立東洋陶磁美術館です。

この大阪市立東洋陶磁美術館とは? については、館内に掲示された「開館に当たって」に頼りましょう。

当館は、東洋陶磁の宝庫として世界に知られた「安宅コレクション」を、住友グループから寄贈を受けたことを記念し、それを収蔵・展示するため、1982年11月、大阪市が設立したものである。

コレクションは、中国陶磁144件、韓国陶磁793件、その他28件、合計965件、総数約1,000点よりなる。中国陶磁は、後漢時代から明時代に至る各時代の代表的作品を選りすぐり、世界で最も質の高いコレクションの一つに数えられる。韓国陶磁は、高麗時代と朝鮮時代の作品を編年別・技法別に系統的に集め、世界第一級の質と量を誇っている。

この「安宅コレクション」は、かつて10大商社の一つと言われた安宅産業の二代目・安宅栄一氏が収集したもの、というか、Wikipediaによれば「英一が安宅産業で美術品部を作って購入したもの」とな

安宅産業は経営破綻し、1977年に伊藤忠商事に吸収合併されて現在に至るのですが、なぜに安宅コレクションが住友グループから大阪市に寄贈された? となりますな

簡単に書けば、危機に瀕した安宅産業の救済策として、メインバンクの住友銀行と協和銀行が伊藤忠商事との合併案を持ち出し、「この事業はいらない」「いいとこ取りするな」とすったもんだの末、伊藤忠商事は安宅産業(の使える部分)を吸収合併する一方、銀行は住友・協和以外の取引行も含めて不良債権を償却。その残り物として資産管理会社の一時的な所有とされたものの一つが「安宅コレクション」だったわけですが、この体系だったコレクションの散逸(=ばら売り)を防ぐよう、文化庁ほか多方面から要望が寄せられたのだそうな。そこで、住友銀行の音頭の下、住友グループ21社が、大阪市の文化振興基金に152億円を寄付し、大阪市はその資金で「安宅コレクション」を資産管理会社から買い取ったという次第。

なお、安宅産業の破綻をドキュメント・ノベルにしたのが、松本清張「空の城」

なお、安宅産業の破綻をドキュメント・ノベルにしたのが、松本清張「空の城」 で、私も読みました(別邸にある)。

で、私も読みました(別邸にある)。

また、これを原作としたNHKドラマ「ザ・商社」も視ました もう45年も前のことですが、いまだに頭の片隅に焼き付いている作品です。

もう45年も前のことですが、いまだに頭の片隅に焼き付いている作品です。

【追記】別邸の本棚から「空の城」 を探し出してきました。帰省中に読み終えるぞ

を探し出してきました。帰省中に読み終えるぞ (2025/03/06 21:19)

(2025/03/06 21:19)

さて、大阪市立東洋陶磁美術館の展示の冒頭、ロビーに鎮座していたのは、なんとなんと、「安宅コレクション」の目玉 ともいうべき国宝「油滴天目茶碗」でした

ともいうべき国宝「油滴天目茶碗」でした

国宝 油滴天目茶碗

南宋時代・12-13世紀/建窯 高 7.5cm、口径 12.2cm

宋代に流行した点茶法による喫茶文化では、最高級の茶が白色とされたことから、色映りのよい黒い茶碗が歓迎され、なかでも建窯の黒釉茶碗は皇帝をはじめ宮廷内でも評判となった。そうした中国の喫茶文化とともに日本でも鎌倉時代以降に多くの黒釉茶碗がもたらされ、後に「天目(天目茶碗)」と呼ばれるようになった。南宋時代の建窯の曜変天目や油滴天目はすでに室町時代に高く評価され、伝世の名品はいずれも日本にあり、国宝や重要文化財に指定されている。

本作は国宝 に指定されている伝世の油滴天目の最高傑作

に指定されている伝世の油滴天目の最高傑作 である。その名の由来とされる茶碗の内外の黒窯にびっしりと生じた油の滴(しずく)のような銀の斑文に、青色や金色など虹色に輝く光彩(虹彩)が加わり幻想的な美しさを見せている。口縁には日本製と考えられる純度の高い金の覆輪がはめられ、一層豪華さを増している。重さ349g、手に持つと心地良い重みが伝わる。かつて関白・豊臣秀次(1568-1595)が所持し、のちに西本願寺、京都三井家、若狭酒井家に伝来した。なお、南宋時代の天目台3点が付属している。

である。その名の由来とされる茶碗の内外の黒窯にびっしりと生じた油の滴(しずく)のような銀の斑文に、青色や金色など虹色に輝く光彩(虹彩)が加わり幻想的な美しさを見せている。口縁には日本製と考えられる純度の高い金の覆輪がはめられ、一層豪華さを増している。重さ349g、手に持つと心地良い重みが伝わる。かつて関白・豊臣秀次(1568-1595)が所持し、のちに西本願寺、京都三井家、若狭酒井家に伝来した。なお、南宋時代の天目台3点が付属している。

角度を変えてもう一枚

この説明に「南宋時代の建窯の曜変天目や油滴天目はすでに室町時代に高く評価され、伝世の名品はいずれも日本にあり」とありますが、館内に日本人よりも多くいた中国系とおぼしき観客はどう感じたんでしょ。

天目茶碗の名品 が日本に集まっているのは、日本人が中国から名品

が日本に集まっているのは、日本人が中国から名品 をぶんどってきたわけではなく、中国でのお茶の飲み方が変わり、「天目茶碗は時代遅れの遺物

をぶんどってきたわけではなく、中国でのお茶の飲み方が変わり、「天目茶碗は時代遅れの遺物 」という扱いだったからなのだそうです。

」という扱いだったからなのだそうです。

以前、中共国に出張したとき、蓋が付属したマグカップのような容器にお茶っ葉を入れ、それにお湯 を注いで、その上澄みを飲むのが一般的だったのには驚きました(たまに茶葉が口に入る

を注いで、その上澄みを飲むのが一般的だったのには驚きました(たまに茶葉が口に入る )。そして、お替わりは、お湯

)。そして、お替わりは、お湯 を追加するだけという…。瀋陽の茶藝館とかいうところで、急須で淹れたお茶を飲んだこともありましたが、これは「台湾式」だと聞きました。

を追加するだけという…。瀋陽の茶藝館とかいうところで、急須で淹れたお茶を飲んだこともありましたが、これは「台湾式」だと聞きました。

お茶そのものや飲み方が変われば茶器も変わるのは道理ですな

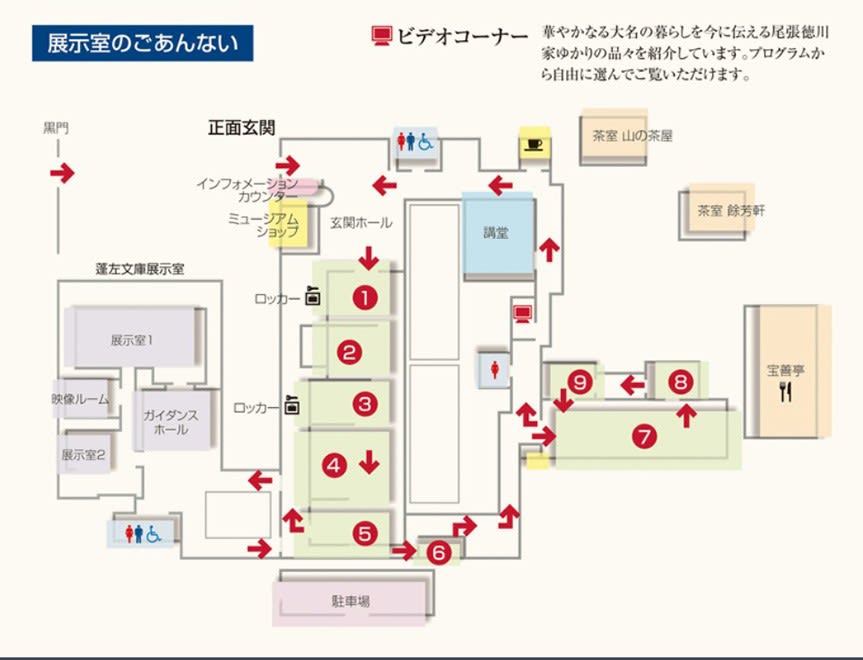

ところで、美術館や博物館で展示されている陶磁器は、転倒・破損防止のため、テグスで固定されているのが普通ですが、大阪市立東洋陶磁美術館ではそうした措置を講じず、単純に展示台に置いているだけ(のように見えます)です。

地震が起こったらどうする?????

と思ったら、説明がありました。

展示ケース内に設置している斜面台は、地震のゆれに反応して内部の免震装置が繊細に作動する免震台です。作品をのせている敷板部分が前後左右に動き、地震のゆれと衝撃を吸収して作品を守ります。作品の安全を保つだけでなく、テグス等で固定する必要がないため鑑賞のさまたげにもならない当館のオリジナル仕様です。

ほぉ~~、さすがは陶磁器の専門美術館です

油滴天目茶碗をしげしげと鑑賞したあと、振り返ると、壁になにかいます

鳩型土器 朝鮮・三国時代 (4-6世紀)

とな。

4-6世紀といえば、日本は古墳時代で、盛んに埴輪が造られていた頃ですな。

アップしてみます。

確かに鳩だ

体に印刻された模様(○に・)の意味が判らないけれど…

それにしてもこの展示の仕方

「鳩型土器」を細部まで観ることはできないけれど、遊び心があってよろしいと思います

いま、大阪市立東洋陶磁美術館では、上海博物館(行ったことがあります

いま、大阪市立東洋陶磁美術館では、上海博物館(行ったことがあります )とのコラボレーションで特別展「中国陶磁・至宝の饗艶」が開催中です。

)とのコラボレーションで特別展「中国陶磁・至宝の饗艶」が開催中です。

なんですが、前半は大阪市立東洋陶磁美術館のコレクション展です。

その最初は、「翠色幽玄」と題する韓国の青磁の展示。

高麗の人々はみずからの青磁を「翠色」と称し、ヒスイのごとき輝きをたたえ、時に金銀器皿よりも尊んだ。白と黒の土によって文様を表す象嵌青磁は高麗で独自に発展した表現技法である。なかでも天空に舞う雲鶴文は繊細な深い神秘性とともに、高麗の人々が求めた自然との調和や心の安らぎを感じさせる。青磁の技術は中国から伝わったが、高麗が育んだ高麗青磁は本場中国でも「天下第一」と高く評価されるまでに至った。

静けさと瑞々しさを見せる「翠色」には幽玄の美が宿る。

だそうです。

私、「書」や「茶道」系ほどではありませんが、陶磁も苦手(疎い)のですが、青磁にはそこはかとない魅力を感じていましたし、この説明もなんとなく理解できる気がします。

説明に出てくる「象嵌青磁の雲鶴文」の作品は、別室の「李秉昌(イ・ビョンチャン)コレクション」の中にありました。

青磁象嵌 雲鶴文 椀 高麗時代・12世紀

器壁が直線的に広がり、北宋の定窯などにしばしば見られる形状である。内側に三羽の鶴と霊芝雲文が施され、灰青緑の釉色が鶴と白雲を包み込む。静寂な本作は雲鶴文腕の中で最も美しく、象嵌技法の頂点と言える。

好きな人にとっては、この「灰青緑」色がたまらない んだろうな…

んだろうな…

でも、私は「青磁らしい青磁」の方が好みです

例えば安宅コレクションの「青磁 瓶」とか、

そして、そして、この「青磁陽刻 蓮唐草文 壺」も…

この作品とか「青磁陽刻 菊花文 腕」とかは、貫入(細かいヒビ)がまた美しい

なんともキリがありませんので、ここで一息入れて、「#2-4」につづきます。

諸般の事情、有り体に言えば、明日から「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」横浜 2 daysですので、数日空くことになると思います。

つづき:2025/02/04 今年最初の関西旅行記 #2-4

つづき:2025/02/04 今年最初の関西旅行記 #2-4

しかありませぬ

しかありませぬ

してみたかったのです。

してみたかったのです。

を転記しますと、

を転記しますと、

が正面玄関から出てきたので、これ幸いと、さっそく私も中に入ってみました。

が正面玄関から出てきたので、これ幸いと、さっそく私も中に入ってみました。

を見上げると、

を見上げると、

しましたので

しましたので で調べながら

で調べながら

を自宅で済ませた上で、

を自宅で済ませた上で、

遅れて終点の

遅れて終点の

可の部屋

可の部屋

なく

なく が

が

のスイッチを入れませんでした

のスイッチを入れませんでした 」

」

)

) ⇒

⇒

にして、

にして、

担当の

担当の

」

」

」

」

を持って

を持って

をしてから外に出ました。

をしてから外に出ました。

サイズとしてはこんなものですから…

サイズとしてはこんなものですから…

で行ったっけ…

で行ったっけ…

がありました。このときはなんとも思わなかったのですが、実は、

がありました。このときはなんとも思わなかったのですが、実は、