ちょっと間が開いてしまった2月11日の記事「東博・東洋館も見どころ満載(朝鮮編)」のつづきは「中国編」です。

東京国立博物館(東博)の東洋館(アジアギャラリー)のフロアで一番広い面積を占めているのは、当然のように中国の展示で、1階(仏像)、3階(青銅器、染織、陶磁など)、4階(書画)、5階の一部(漆工、清の工芸)と、東洋館の半分以上が中国スペースに割り当てられています。

この中から、4階(書画)をクローズアップ して、そして、今年3回

して、そして、今年3回 の観覧分をまとめて書きたいと思います。

の観覧分をまとめて書きたいと思います。

1月5日の「初もうで」のとき(記事はこちら)は、時間がなかったもので、特別公開中(1月27日まで)だった「紅白芙蓉図」をお目当てに、リニューアルオープンした東洋館を概観するだけ でしたが、2回目(記事はこちらでちょっとだけ)はややゆっくりと、そして今回はじっくりと観覧

でしたが、2回目(記事はこちらでちょっとだけ)はややゆっくりと、そして今回はじっくりと観覧 してきました。

してきました。

まずは新春の東洋館の目玉だった(と思う)「紅白芙蓉図」(李迪 筆)から。

説明板

説明板 には、

には、

李迪は南宋前期(12世紀後半)に活躍した宮廷の画院画家で花鳥画をよくしました。本図は酔芙蓉を写したものと思われます。写実的で細密な表現は秀逸であり、南宋院体花鳥画の最優品として知られています。各幅に「慶元丁巳歳李迪画」の落款があります。福岡孝弟旧蔵品。

とありますが、「画院画家」? 「南宋院体花鳥画」?

こちらのサイトに載っている「世界大百科事典内の画院の言及」によれば、

【院体画】…中国絵画の様式。院体とは宮廷画院の画体のことで、院体画とは画院の画風をもった絵画である。画院とは翰林図画院(かんりんとがいん)の略称で、ここには天子の私的な需要に応じたり、宮廷や官衙の障壁画や装飾に携わる画家がいた…

だそうで、なるほど… です。

それはともかく、この「紅白芙蓉図」、絵が薄暗くなっていますけれど(古い画だからねぇ… )、ほわほわ&ひらひらした花が心のコリ

)、ほわほわ&ひらひらした花が心のコリ をほぐしてくれるようです

をほぐしてくれるようです

ちなみに、東博にはホンモノのスイフヨウが植えられていて(場所は本館の東側、レストラン

ちなみに、東博にはホンモノのスイフヨウが植えられていて(場所は本館の東側、レストラン ゆりの木との間辺り)、季節になれば花を楽しむことができます。

ゆりの木との間辺り)、季節になれば花を楽しむことができます。

右の写真は、2011年11月に撮った もの(記事はこちら)です。

もの(記事はこちら)です。

また季節になれば、「紅白芙蓉図」が展示されて、絵画 とホンモノ

とホンモノ を同時に楽しむことができるのではないかと思います。期待しましょう

を同時に楽しむことができるのではないかと思います。期待しましょう

実は、先月の2回目の東洋館鑑賞で最も気に入った作品(=お持ち帰りしたかった )のは、「紅白芙蓉図」を差し置いてこちらでした

)のは、「紅白芙蓉図」を差し置いてこちらでした

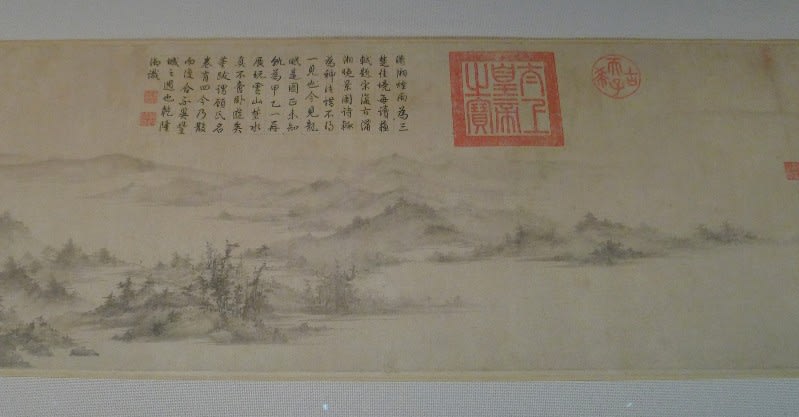

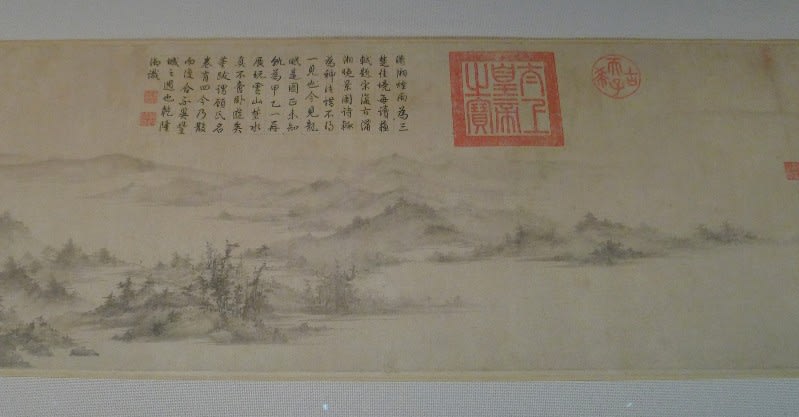

これまた南宋時代の画、国宝 「瀟湘臥遊図巻(しょうしょうがゆうずかん)」(展示は1月27日で終了)です。作者が「李」と姓しか判らないところが「侘寂の世界」

「瀟湘臥遊図巻(しょうしょうがゆうずかん)」(展示は1月27日で終了)です。作者が「李」と姓しか判らないところが「侘寂の世界」 ですが、それはさておき、何の先入観もなく観ても、とにかく素晴らしい作品でした

ですが、それはさておき、何の先入観もなく観ても、とにかく素晴らしい作品でした (どうしたことか私はこの作品を左から見始めて、あまりの素晴らしさに心を入れ替え、改めて右から鑑賞し、そこでようやく国宝

(どうしたことか私はこの作品を左から見始めて、あまりの素晴らしさに心を入れ替え、改めて右から鑑賞し、そこでようやく国宝 と判った次第…

と判った次第… )。

)。

中国の書画には、鑑蔵印(「収集家が鑑識収蔵したことを示すため書画に押す印章」とな)がベタベタと捺されていたり、由来や感想を記した跋文が継ぎ足されたりしているものです。

例えば2年ちょい前に東博(総合文化展)で拝見したこちら、

「北宋四大家の一人として知られる黄庭堅(1045-1105)が,王ソウと史扶のために起草した墓誌銘二篇を,一巻に合装した」という「王史二氏墓誌銘稿巻」なんですが、書を観ているのか様々な印を観ているのか判らなくなってしまいます…

他人の美術作品(オリジナル)にベタベタとハンコを捺す感覚がちょっと私の理解を超えていて、私としては「いかがなものか」と思っていたのですが、「瀟湘臥遊図巻」を観てちょっと考えが変わりました。

作品の冒頭には清の乾隆帝による「気呑雲夢(きどんうんぼう)」の「題」がつけられ、

乾隆帝の「古希天子」とか「太上皇帝之寶」とか「三希堂精鑑璽」といった鑑蔵印がいくつも捺され、さらに、帝自身による挿絵 まで

まで

解説板

解説板 によれば、

によれば、

乾隆帝は自らのお気に入りの四つの画巻にそれぞれ挿絵を描いています。ロンドンの大英博物館「女史箴図巻」には「蘭」が、ワシントンのフリア美術館の「蜀川図巻」には「梅」、北京の国家博物館「九歌図巻」には「菊」が、そしてここでは「竹」が描かれています。

だそうです。「蘭」「梅」「菊」「竹」を生でコンプした人はどれだけいらっしゃるのでしょうか?

それはともかく、歴史上の人物がこの作品を愛でたことや来歴が鑑蔵印や跋文から知れるわけで、それはそれで興味深いことではあります。

でも、こういう風習は中国の書画だけにとどめておいてもらいたいもの

例えば、佐竹本三十六歌仙絵巻の各絵に山本唯三郎さんの鑑蔵印がベタベタと捺されていたら…なんて想像すると、かなり引いてしまいます(こちらをご参照方)。

ここから先は2月11日に拝見したお宝 です。

です。

まずは1月29日~2月24日に開催されている「中国の絵画 中国書画精華(後期)」の目玉、こちらで書いた「李白吟行図」(梁楷筆、南宋・13世紀)。

解説板

解説板 によれば、

によれば、

一見なにげない墨だけの絵ですが、衣の右の輪郭線を見てください。墨線の外側が薄く、内側が濃くなっていることで、この人物の右側から、ゆるやかな光が差し込んでいるように見えませんか。これはこの人物が、月光の下を歩いていることを暗示しています。このわずかな光の表現によって、歴代の鑑賞者は本作品に李白の有名な詩句、「頭を挙げては山月を望み、頭を低(た)れては故郷を思う」を思い起こしてきました。中国絵画ではわずか一本の線の繊細な墨調によって、無限の空間と史上が表現されています。

だそうで、「衣の右の輪郭線」を拡大してみましょう。

確かに、右から光 が来ているみたいです。

が来ているみたいです。

それにしても、こんな線の引き方だけで詩句 を連想させるなんて、なんと奥ゆかしい

を連想させるなんて、なんと奥ゆかしい ことでしょうか(日本の美術作品でもこうしたケースが多い

ことでしょうか(日本の美術作品でもこうしたケースが多い )。ふと、「フェルメールからのラブレター」展で17世紀オランダ絵画を観て(記事はこちら)、

)。ふと、「フェルメールからのラブレター」展で17世紀オランダ絵画を観て(記事はこちら)、

机の上に置かれた頭蓋骨や天球儀・地球儀、さらに楽器などが、描かれた人の医学や科学・音楽に対する知見を象徴しているだとか、壁に掲げられた絵画 がどうしたこうしたとか、ひとつの作品が語り過ぎていて、一般的な観客であるところの私には濃厚過ぎます。

がどうしたこうしたとか、ひとつの作品が語り過ぎていて、一般的な観客であるところの私には濃厚過ぎます。

と書いたことを思い出しました。でも、古典や詩歌に関する素養がなければ意味不明 というのもまた敷居が高いのではありますが…

というのもまた敷居が高いのではありますが…

さて、この梁楷の筆による三幅の絵画がセットで展示されていました。

左から(右からでも結構 )「雪景山水図」「出山釈迦図」「雪景山水図」(三幅とも国宝

)「雪景山水図」「出山釈迦図」「雪景山水図」(三幅とも国宝 )で、説明板によりますと、

)で、説明板によりますと、

この三幅はもと足利義満の収蔵品で、若狭酒井家、本願寺などに分かれて伝世しましたが、近年あいついで当館の所蔵となり、室町時代の姿で鑑賞できるようになりました。梁楷の作品は中国にもほとんどなく、三幅そろって大切に伝世してきた、日本の鑑賞の歴史が凝縮した名品です。

ということで、13世紀に中国で描かれた作品が、14世紀には日本にやって来て、それから600年以上も大事にされてきたという事実、大変に結構なお話かと思います。

東洋館4階の8室はそれほど広い展示室ではありませんが、それでも国宝 が10点

が10点 も展示されているというのは、さすがは東博

も展示されているというのは、さすがは東博

書画は、作品の性質上、ひんぱんな展示替え が必至

が必至 ですから、東博に出かけるたびに東洋館4階の8室を覗くことになりそうです。

ですから、東博に出かけるたびに東洋館4階の8室を覗くことになりそうです。

を見ることができました。

を見ることができました。 の真っ正面

の真っ正面 に、MISIAの「KEY OF LOVE~愛の行方~」のPV

に、MISIAの「KEY OF LOVE~愛の行方~」のPV を思い出さざるにはいられない、それはそれはドデカい満月

を思い出さざるにはいられない、それはそれはドデカい満月 が

が

の「Super Best Records-15th Celebration-」を聴きながら見る満月

の「Super Best Records-15th Celebration-」を聴きながら見る満月 、もう、狼男になったつもりで、わぉ~ん

、もう、狼男になったつもりで、わぉ~ん と吠えたい気分

と吠えたい気分

を撮りたかったのではありますけれど、さすがに結構なスピードで流れている道路の真ん中にクルマ

を撮りたかったのではありますけれど、さすがに結構なスピードで流れている道路の真ん中にクルマ を停めて撮影

を停めて撮影 するわけにもいかず、記憶にとどめるしかありませんでした

するわけにもいかず、記憶にとどめるしかありませんでした

)「めざましテレビ」で、MISIAのインタビュー

)「めざましテレビ」で、MISIAのインタビュー が放映

が放映 されました。

されました。 ほかで事前に情報

ほかで事前に情報 を入手していた私は、当然のように録画予約しておりまして、今夜、帰宅するやいなや、さっそく観ました

を入手していた私は、当然のように録画予約しておりまして、今夜、帰宅するやいなや、さっそく観ました

するなかなかなインタビューだっと思います。

するなかなかなインタビューだっと思います。

と思っている今日この頃なんですが…

と思っている今日この頃なんですが…

。

。 を行うとしたら、どんなコースになるのかということ。

を行うとしたら、どんなコースになるのかということ。

をさまよってみると、

をさまよってみると、 です)を繰り広げてきた

です)を繰り広げてきた

を彷彿とさせる(

を彷彿とさせる( が届き、きょう、帰宅すると、

が届き、きょう、帰宅すると、 を開梱すると、実際、

を開梱すると、実際、

が壮観

が壮観

のところにもってきて、この

のところにもってきて、この と、私は、自分が人間

と、私は、自分が人間 であることを忘れたかの状況に陥ってしまったのでございました

であることを忘れたかの状況に陥ってしまったのでございました と

と に

に と思います。

と思います。 にいない

にいない

というわけではないでしょ

というわけではないでしょ してみましょうか。

してみましょうか。

というのと、原材料が

というのと、原材料が

に乗っても

に乗っても そして、幕が開いて

そして、幕が開いて 、

、

だと思ったのですが、

だと思ったのですが、

一方、

一方、

ではなく

ではなく ような

ような が開催されること、また、次の冬

が開催されること、また、次の冬 には

には

が送られてきたそうな。

が送られてきたそうな。

で、

で、

にはこんな

にはこんな の下で観ることができるのは

の下で観ることができるのは

続報:2013/02/23

続報:2013/02/23

ゆりの木

ゆりの木 と

と を

を

ですが、それはさておき、何の先入観もなく観ても、とにかく

ですが、それはさておき、何の先入観もなく観ても、とにかく

まで

まで

が来ているみたいです。

が来ているみたいです。

が

が

のために、今月オープンしたという

のために、今月オープンしたという

なんですが、右の写真では私が

なんですが、右の写真では私が

を食した後、

を食した後、