「良弁僧正1250年御遠忌慶賛遠征記 #3-4」のつづきは、ようやく完結編です。

さっき見た説明板では「本丸には南側の竹林橋跡の土橋から入るが」とありましたが、一昨年3月に150年ぶりに復活したという「本丸への正規ルート」たる極楽橋を渡って本丸に足を踏み入れました。

極楽橋の上から南側を見ると、

空濠があって、奥は石垣で濠が塞がれています。

柳沢文庫前で見た「郡山城絵図の世界」によれば、本丸の周りは「の」の鏡文字のような形に内濠で囲まれていて、この部分にも水が溜められていたようにも見えます。

反対側(北)は、「#3-3」で書いた「鬼門消し」の辺りには水が溜まっていましたものねぇ。雨 が降り続ければ普通の濠になったのかも…

が降り続ければ普通の濠になったのかも…

本丸曲輪に入ってまず目 に止まったのは神社でした。

に止まったのは神社でした。

この神社は、その名も「柳澤神社」で、御祭神は柳澤家として初代郡山藩主となった柳澤吉里公ではなく、その父・柳沢吉保公。

由緒書きによると、

享保9年、(吉保の)御子柳澤吉里公が国替で甲府から転じ15万石をもって郡山城に入城。以来6代140年余、明治維新まで郡山の礎を築き繁栄へ導いた。

明治13年、ご功績を称えると共に、大和郡山の繁栄と安寧幸福を祈願し創建される。

だそうで、明治に入ってから創建された比較的新しい神社でした。

実は、大和郡山の名産品の金魚は、柳澤のお殿様あってのものらしい。

観光協会のサイトから引用 しますと、

しますと、

大和郡山市における金魚養殖の由来は、享保9年(1724年)に柳澤吉里候が甲斐の国(山梨県)から大和郡山へ入部のときに始まると伝えられています。

幕末の頃になると、藩士の副業として、明治維新後は、職禄を失った藩士や農家の副業として盛んに行われるようになりました。もっともこれには最後の大和郡山藩主柳澤保申候のおしみない援助があったことが大きいと言われています。

だそうで、それは神社を建てて祀りたくなるのも理解できます

「祀りたくなる」といえば、遠征から帰って、撮った写真を見ていて気づいたのですが、本丸の東、二の丸から更に濠の向こう側(西の丸)にある麒麟曲輪には、5代将軍徳川綱吉の御霊屋があったらしい

そりゃ、一藩士の子息として生まれた柳澤吉保が大名にまでなれたのは、徳川綱吉の「思し召し」あってのことですからねぇ

旧領主その他が江戸幕府へのおべんちゃら(?)として建てた東照宮が日本各地にあるものですが(東大寺にさえあった)、東照大権現をさておいて、大恩ある徳川綱吉公を弔い続けたとは、義理堅い柳澤家です

さて、本丸の華、天守台です。

説明によれば、

(天守台の)石垣の解体修理に先立ち発掘調査を実施した。その結果、礎石列や金箔瓦が出土し、豊臣政権期に1階が7×8間規模の天守が建っていたことが判明した。また、付櫓台で地階を伴う築城時の入口を確認した。織豊期城郭の天守の地下構造の様相が判明しているものは少なく、貴重な成果となった。

だそうで、現在天守台にのぼる石段は、明治時代につくられたものなんだとか。

天候がイマイチ ながらも、天守台からの眺め

ながらも、天守台からの眺め はなかなかでした。

はなかなかでした。

比較的、東側の眺め がイイ

がイイ

んん? あれは薬師寺だ

案内板 には、

には、

郡山城は西ノ京丘陵の南端部に築かれている。この天守台の標高は81m、城下町地帯の標高は53m、比高は28mであるが、四周に比較的眺望がきく立地をとっている。なかでも東方への展望が開け、大和東山の連山が一望できる。平城京跡はもちろんのこと、南都の諸寺や奈良町、天理~桜井の龍王山、三輪山も望める。さらに南方に目を転じれば、大和三山も視野に入る。

とありましたが、見えたのは、説明板では「南都の諸寺」とひとくくりにされている薬師寺と、ゴミ処理場の煙突とゴルフ練習場に邪魔されながらも、なんとか東大寺大仏殿くらいのもの

遠くが霞んでいたことと、周りの木が高いからなんだろな

7日と8日の夜は、ここから東大寺大仏殿はどんな風に見えたんだろ? 音は聞こえたのかな? などと考えましたが、天守台に上がれるのは、今月は 7:00-17:00です

ということで天守台から降り、「#3-3」で書いた「さかさ地蔵」の説明板だけ見ました。「さかさ地蔵」前は、団体の観光客が群れていて、説明板の写真だけでいいや となった次第です。

となった次第です。

石垣の裏込石にされたお地蔵さんを拝見するのは不憫 でしたし…。

でしたし…。

帰りは「竹林橋跡の土橋」を通って退城しました。

本丸から竹林橋を渡った突き当たりは、「二の丸屋形」と呼ばれたエリアで、

藩主の居館や藩の役所などが立ち並ぶ、郡山城の中心だったところです。

明治6年の廃城令以降、明治14年には学校施設が建てられ、現在は奈良県立郡山高校校舎になっています。

だとか。

以前、私は、お殿様は天守の中で暮らしているものだと思い込んでいたものでした。

でも、天守は狭い上に階段だらけ(しかも急な階段が多い )ですから、住むにはかなり不便。実際は、本丸や二の丸に御殿を建てて、普段はこちらで暮らしていたようです。

)ですから、住むにはかなり不便。実際は、本丸や二の丸に御殿を建てて、普段はこちらで暮らしていたようです。

それで思い出すのは熊本藩(細川氏)です。熊本城はあんな名城なのに、立派

それで思い出すのは熊本藩(細川氏)です。熊本城はあんな名城なのに、立派 な本丸御殿があるのに、「不便だから」と、わざわざ外堀代わりの川の外にある花畑(はなばた)屋敷で暮らしていたんでしたっけ…

な本丸御殿があるのに、「不便だから」と、わざわざ外堀代わりの川の外にある花畑(はなばた)屋敷で暮らしていたんでしたっけ…

きっと、熊本城を築城した加藤清正公は、草葉の陰で歯ぎしり していたことでしょう

していたことでしょう

それはさておき、本丸から出た時点で、時刻は13:40 でした。

でした。

私が乗る予定の電車 は、近鉄奈良駅発 14:50ですから、それまで1時間とちょっと

は、近鉄奈良駅発 14:50ですから、それまで1時間とちょっと しかありません。

しかありません。

この日の朝、

ルートの途中にあるので、時間に余裕があったら… です。

と考えていた唐招提寺は断念して、またの機会に ということにしました。

ということにしました。

そして、大和郡山駅から大和西大寺駅まで行き、乗り換えの待ち時間 に、ホームから安倍前首相が襲撃された現場に心で黙礼

に、ホームから安倍前首相が襲撃された現場に心で黙礼 し、

し、

やってきた電車に乗って近鉄奈良駅に戻りました。

駅近くで「お茶 」して時間を調整し、そこからは予定どおりに京都で東海道新幹線

」して時間を調整し、そこからは予定どおりに京都で東海道新幹線 に乗り換えて帰路につきました。

に乗り換えて帰路につきました。

さすが3連休最終日の夕方だけあって、新幹線の指定席はほぼ満席 の状態で、前日の朝に指定席を確保しておいて良かったと思ったのでした。

の状態で、前日の朝に指定席を確保しておいて良かったと思ったのでした。

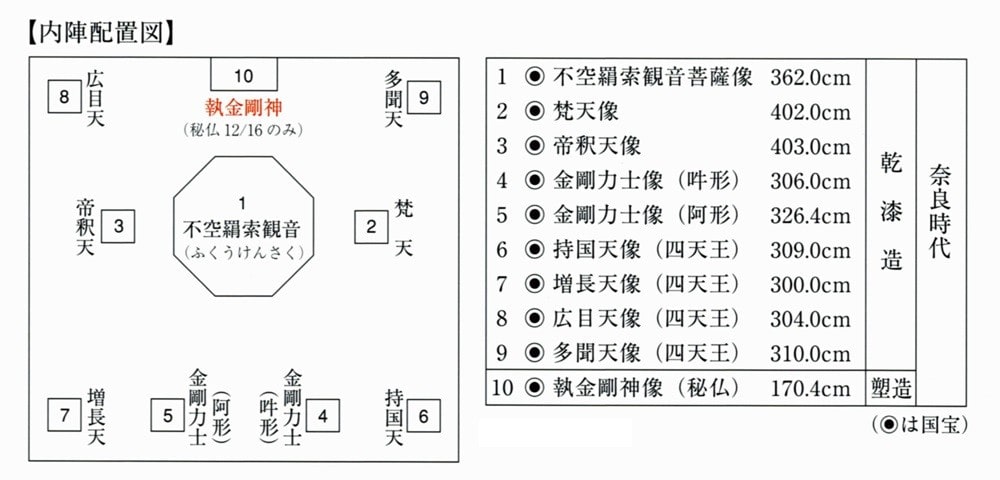

改めてこの遠征を振り返ると、天候にはちょっと恵まれなかったものの、「MISIA PEACEFUL PARK Dialogue for Inclusion 2023」2 daysは最高 だったし、東大寺ではめったにお目にかかれない秘仏にお会いできたし、その他の観光も充実していたし、良き旅となりました。

だったし、東大寺ではめったにお目にかかれない秘仏にお会いできたし、その他の観光も充実していたし、良き旅となりました。

めでたしめでたし…。

で情報を探したところ、

で情報を探したところ、

つづき:

つづき:

が群れていて、私は

が群れていて、私は 、

、

と

と ばかり

ばかり

を見ると、これから

を見ると、これから

に乗ったら、途中に

に乗ったら、途中に

でも、、、

でも、、、

の

の

して外に出ると、

して外に出ると、

と、ちょっと

と、ちょっと

もあることだし…と

もあることだし…と

「西大門勅額」

「西大門勅額」 「

「

につけて良かった良かった…

につけて良かった良かった… が

が

で買ってきた

で買ってきた

三条通りに出ると、いつの間にか

三条通りに出ると、いつの間にか

ー

ー

という感じですが、

という感じですが、

し、

し、

がつくられているという、なかなか

がつくられているという、なかなか

に転生

に転生

)

)