「今年最初の関西旅行記 #2-9」のつづき、関西旅行最終日(1月27日(月))の探訪記です。

最終日は、雨が降るという予報が出ていて、ホテルの自室のカーテンを開けると、

どんよりと曇り空

トートバッグに常備品の折り畳み傘 が入っているとはいえ、なんとか昼過ぎまではもってくれないものか

が入っているとはいえ、なんとか昼過ぎまではもってくれないものか と祈る気持ちでした。

と祈る気持ちでした。

この日朝までに構想 していた最終日の行程は、ホテルを出発したら直ちに京都に移動し、まず妙心寺に行き、そこから京都の中心部に戻って錦市場を散策し、時間があれば建仁寺にも行って、予約している京都駅14:30発の新幹線

していた最終日の行程は、ホテルを出発したら直ちに京都に移動し、まず妙心寺に行き、そこから京都の中心部に戻って錦市場を散策し、時間があれば建仁寺にも行って、予約している京都駅14:30発の新幹線 で帰るというものでした。

で帰るというものでした。

京都では、私がまだ訪問したことの無い場所を観光しようという算段 です。

です。

ホテルをチェックアウトして外に出たら寒い

新大阪駅からJR京都線 の新快速(途中の停車駅は高槻駅のみ)に乗って京都駅に着いた私は、一旦改札を出て、荷物をコインロッカー

の新快速(途中の停車駅は高槻駅のみ)に乗って京都駅に着いた私は、一旦改札を出て、荷物をコインロッカー に入れた後、再び改札口へ。

に入れた後、再び改札口へ。

このあと、嵯峨野線 に乗ることを考えれば、改札を出ずにそのまま嵯峨野線

に乗ることを考えれば、改札を出ずにそのまま嵯峨野線 に乗り替える方が運賃

に乗り替える方が運賃 が安い※と思ったのですが、まさか大きなバッグをゴロゴロ引きずりながら寺社を拝観するのは相当無理がありますから

が安い※と思ったのですが、まさか大きなバッグをゴロゴロ引きずりながら寺社を拝観するのは相当無理がありますから

※今調べたら、新大阪⇒花園 (860円)よりも、新大阪⇒京都

(860円)よりも、新大阪⇒京都 (580円)+京都⇒花園

(580円)+京都⇒花園 (200円)、の方が80円安かった

(200円)、の方が80円安かった

たまにありますな、こんなケース

さて、ちょっと時刻が遅くなると空きが無くなる京都駅のコインロッカー、この日は難なく新幹線改札口に近い八条口に空きが見つかり 、荷物を放り込むと、いざ、妙心寺へ

、荷物を放り込むと、いざ、妙心寺へ

妙心寺の最寄り駅は、JRだと花園駅です。

私が花園駅で電車を降りるのは、2013年のGWに仁和寺に行って以来(記事) 2度目

花園駅に掲示されていた案内図を見ると、花園駅から、仁和寺までは左へ徒歩約20分ですが(確かにけっこう遠かった

花園駅に掲示されていた案内図を見ると、花園駅から、仁和寺までは左へ徒歩約20分ですが(確かにけっこう遠かった )、妙心寺までは右へ徒歩5分だそう。近くてイイぞ

)、妙心寺までは右へ徒歩5分だそう。近くてイイぞ

この案内図を頭に入れて歩き出したのですが、すぐに「妙心寺前交差点」があり、そこをやややや左折してうねっとちょっと歩くと、妙心寺の南総門が見えてきました。

ところで私、2010年1月、九州国立博物館(九博)で特別展「京都 妙心寺 善の至宝と九州・琉球」を観ました。

「MISIA星空のライヴⅤ Just Ballade」福岡公演への遠征ついでに、初めての九博まで足を伸ばしたのでした(旅行記はこちらとこちら)。 この旅行記の中で、

この旅行記の中で、

ところで、この「片手で拍手をするとどんな音がする?」の公案、何かの本(翻訳本)のエピグラフで読んだ気がしますが、何の本だったのか、さっぱり思い出せません。(中略)

ご存じの方がいらっしゃいましたら、どうか教えてくださいまし どうも気になって、奥歯にニラかエノキダケが挟まったような気分なのですよ。

どうも気になって、奥歯にニラかエノキダケが挟まったような気分なのですよ。

と書いたのですが、これまで教えてくださる方は誰もおらず 、今回の旅行記を書くにあたってネット

、今回の旅行記を書くにあたってネット で調べてみたところ、答えが判明

で調べてみたところ、答えが判明 しました。

しました。

J.D.サリンジャーの「ナイン・ストーリーズ」 でした

でした

原文だと、

We know the sound of two hands clapping.

But what is the sound of one hand clapping?

--A ZEN KOAN--

別邸の書棚にあった「ナイン・ストーリーズ」(新潮文庫) を引っ張り出して、野崎孝さんによる訳を転記しますと、

を引っ張り出して、野崎孝さんによる訳を転記しますと、

両手の鳴る音は知る。

片手の鳴る音はいかに?

--禅の公案--

この「隻手の音声(せきしゅのおんじょう)」とよばれる公案は、このブログでも何度かとりあげた(例えばこちら) 江戸時代の禅僧・白陰慧鶴がつくったもので、代表的な公案の一つだそうです。

話が逸れているようで、それほど逸れてはいないのですが、ここから再び私が訪れた妙心寺のこと。

丸太町通から妙心寺前交差点で分岐した道の突き当たりにあるのが南総門です。

そして、その左にあるのが「開かずの門」っぽい勅使門。

南総門から境内に入ると、右手に案内所っぽい小さな建物があって、そこで拝観料を納めるのかな? と思ったら、「拝観料は各塔頭でお納めください」といった内容の貼り紙 が。

が。

そこで、さっそく境内の散策を開始しました。

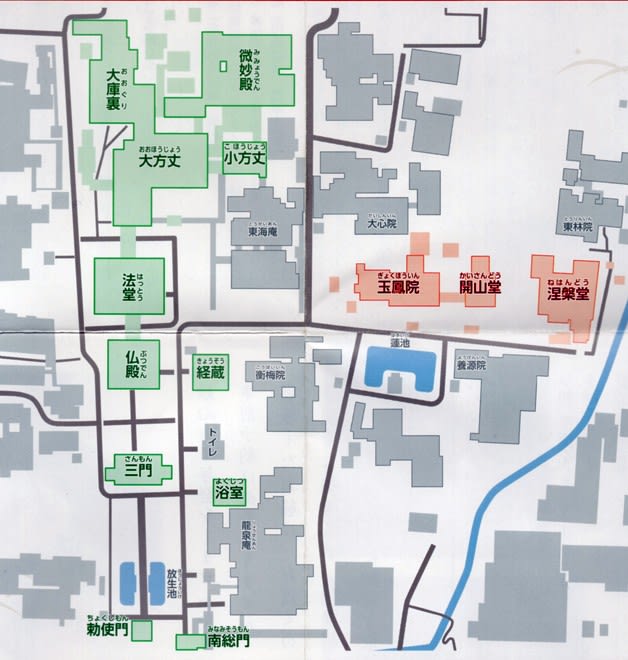

境内の案内図を見ると、

な、な、なんですか、この広さ は

は

リーフレット

リーフレット によれば、南北約600m、東西約550m、面積は約10万坪(≒33万㎡)ですと

によれば、南北約600m、東西約550m、面積は約10万坪(≒33万㎡)ですと

この「甲子園球場 8個分」とかいう広大 なエリアの中に36ヶ寺の塔頭(たっちゅう)寺院があり、敷地外にも10ヶ寺の塔頭寺院があるそうな

なエリアの中に36ヶ寺の塔頭(たっちゅう)寺院があり、敷地外にも10ヶ寺の塔頭寺院があるそうな

妙心寺がこれほどの大寺院 とは思ってもみませんでした

とは思ってもみませんでした

塔頭がたくさんあります

これほど多くの塔頭が残っているお寺は京都では少ないのではなかろうか?

大徳寺にも多くの塔頭が残っていますが、現存の塔頭の数は大徳寺の22に対して、東福寺は25だそうな

と書きましたが、いやいや、妙心寺の46は飛び抜けています

この中には、石庭で有名な龍安寺(訪問記)も含まれています。

恐らく一般的には、妙心寺より塔頭の龍安寺の方が有名だったりして…

相国寺とその塔頭・金閣寺(鹿苑寺)、銀閣寺(慈照寺)との関係みたいですな

大本山妙心寺はこのように多くの塔頭寺院を含めた総称ですが、狭義の妙心寺は、寺域南端のマップで黄緑色に塗られた部分で、勅使門から放生池を挟んで三門、仏殿、法堂(はっとう)、方丈と一直線に並んでいる部分です。

大本山妙心寺はこのように多くの塔頭寺院を含めた総称ですが、狭義の妙心寺は、寺域南端のマップで黄緑色に塗られた部分で、勅使門から放生池を挟んで三門、仏殿、法堂(はっとう)、方丈と一直線に並んでいる部分です。

この配置は、相国寺(二度目の訪問記)には三門と仏殿は残っていませんが、ほぼ同じ。

京都には「東福寺の伽藍面(がらんづら)」のような「○○寺の○○面」という表現があって、妙心寺は塔頭や末寺(約3,300ヶ寺)などの組織運営の巧みさから「妙心寺の算盤面」と呼ばれているそうな

呼ばれる方はどんな感じなんだろ? 「算盤面」と聞くと「商売第一 」みたいなイメージが沸くんですけど…

」みたいなイメージが沸くんですけど…

前置きが長くなりましたが、妙心寺の伽藍を拝見

まずはお風呂(浴室)

京都市による説明板によりますと、

浴室(明智風呂) 切妻造瓦葺・重要文化財

天正15年(1587)、明智光秀の叔父にあたる塔頭太嶺院(廃寺)の密宗和尚が創建したものであり、のち明暦2年(1656)に改築されたものである。

天正10年(1852)年、本能寺で主君である織田信長を打、宿怨をはらした光秀は、自刃を覚悟し妙心寺仏殿に礼拝し、次の辞世の句を唱えたとされる。

順逆不二の門 大道心源に徹す

五十五年の夢 覚め来たって一元に帰す

この時、密宗和尚は光秀の心中を察し、自刃を誡めたとされるが、その後、武運つたなく山崎の合戦において豊臣秀吉勢に討たれた。

死後5年ののち、密宗和尚は光秀の菩提を弔うため、この浴室(蒸風呂)を設け、大勢の僧侶に施浴した。この由縁により、この浴室を別名「明智風呂」ともいう。

だそうです。

光秀辞世の句(五言絶句)について、円覚寺のHPで判りやすく解釈されていますので、ご興味がありましたらご覧ください。

この浴室を創建(寄進)した「密宗紹倹」なる人物を調べてみたのですが、この浴室絡みの情報しかありませんでした。

それなら「明智光秀の叔父」という線から探れないか? と思いましたが、Wikipediaによれば、明智光秀は父・母とも「不肖」ですと

う~む… とうなったところで「#3-2」につづきます。

とうなったところで「#3-2」につづきます。

」

」

、左を見て

、左を見て

しつつ…。

しつつ…。

の

の

にも

にも

」

」

つづき:2025/02/11

つづき:2025/02/11  私にとっては

私にとっては

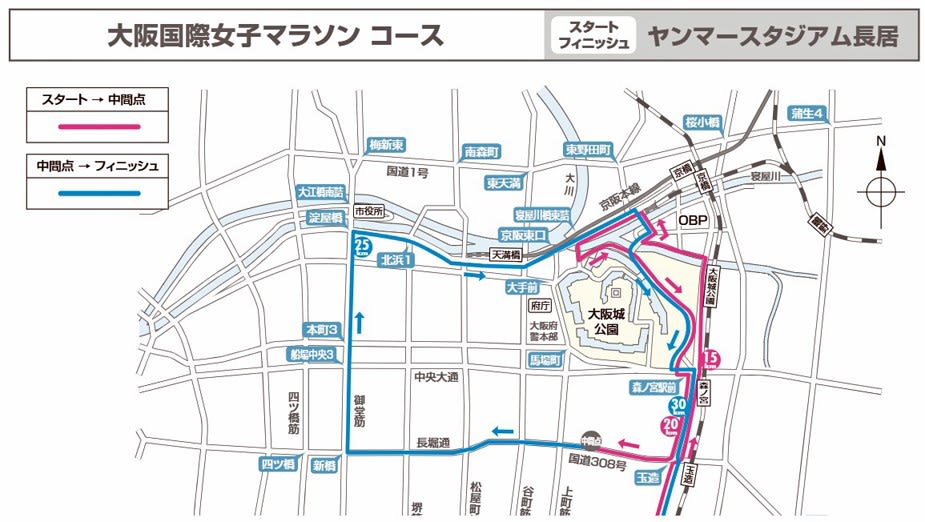

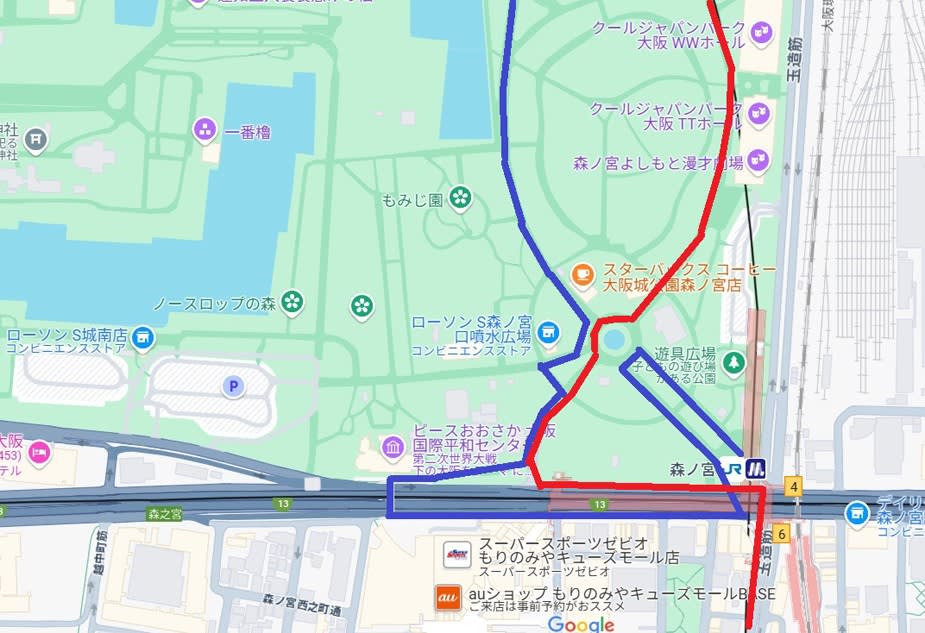

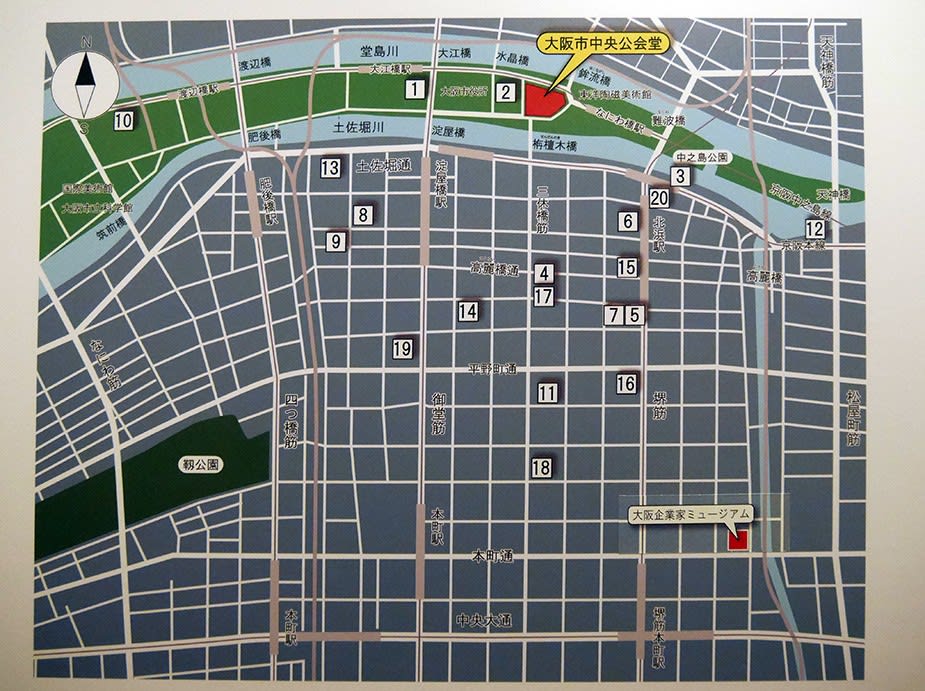

、改札前を素通りして、大阪城公園内の

、改札前を素通りして、大阪城公園内の と、

と、

」

」

しました。

しました。

を自宅で済ませた上で、

を自宅で済ませた上で、

のスイッチを入れませんでした

のスイッチを入れませんでした 」

」

担当の

担当の

」

」

を持って

を持って

で行ったっけ…

で行ったっけ…

がありました。このときはなんとも思わなかったのですが、実は、

がありました。このときはなんとも思わなかったのですが、実は、

は

は だとか。そうか、私は1泊2日の遠征だけど、世間一般的には

だとか。そうか、私は1泊2日の遠征だけど、世間一般的には

」

」

のほとんどは

のほとんどは してみると、

してみると、