「ウン十年ぶりの弘前 [弘前城編 #1]」のつづきです。

ポツポツと降りだした雨の中、内濠にかかる下乗橋を渡り、

本丸へ。

下乗橋の説明板によると、

本丸と二の丸を結ぶ橋で、この橋の二の丸側に下馬札があり、藩士は馬から降りるように定められていた。築城当初、橋の両側は土塁坂であったが、文化8年(1811)に石垣に直したものである。

以前は擬宝珠が十二支をかたどったものであった。

だそうで、このかなり無骨な石垣は江戸時代後期に積まれたものなんですな。

私はここまで、弘前城は平城だと思っていたのですが、左手を見ると、

意外にもちょっとした谷があって、実は平山城だったんだと知った次第。

意外にもちょっとした谷があって、実は平山城だったんだと知った次第。

でも、ここまで坂道があった記憶はなく、誰でも巡りやすい城跡だと思います。同じ「平山城」に区分される松山城(本丸はほとんど「山城」)なんかと比べれば、ほとんど高低差が無いと言っても良いかもしれません。

なお、本丸&北の郭は、入場料320円 が必要です。

が必要です。

本丸に入ると、展望用のやぐらがありましたので、登ってみました。

ぐわぁ~、岩木山は雲 の中~

の中~

それはそうと、天守がちょっと変に見えませんか?

天守の多くは、石垣を積んだ天守台の上に建てられているものですが、弘前城の天守は、なんだか地中に沈み込んでいるような…

実は、この天守は、文化7 (1810) 年に、本丸の南東隅に「隅櫓」という名目で建てられたもの。

ところが、

弘前城本丸の石垣が外側に膨らむ「はらみ」がみら れ、天守真下から石垣の一部を修理することになりました (こちらのHP)

ということで、2015年に天守を曳屋して本丸中央の現在の位置まで約70m移動させて(当時、ニュースで見た)、石垣修理 の真っ最中なのだとか。

の真っ最中なのだとか。

移動前の写真はリーフレットからの転載です。

この天守の佇まいを見て思い出したのは丸亀城でした(訪問記)。

丸亀城の天守も本丸の石垣の上に建てられていて、下から見上げたらカッコイイ のに、

のに、

本丸の同一地平で見ると、小ぶりなこともあって、ちょいと寂しい

弘前城本丸の石垣工事が終了して、天守が元の位置に戻るのは「早くても2025年度」だとか。まだまだ時間がかかる…

ここで説明板。

築城当初、天守は本丸南西隅に建てられましたが、寛永4年(1627)の落雷で焼失したと伝えられています。現在の天守は文化7年(1810)に九代藩主津軽寧親が本丸南東隅に櫓造営の名目で建てたもので、三重三階の独立天守です。内濠に面する東・南面には破風や懸魚を設けていますが、本丸側の北・西面や内部は質素に作られています。

二の丸から見上げられる側面と、本丸でしか見られない側面とで作りわけしてるって…

どれどれ? と北・西面を見ると、

あはは、ホントだ

破風がなくてシンプルで、他のホントの隅櫓をちょいと大きくしたようにしか見えません

そうそう、前記の「説明板」にあった初代天守の落雷&焼失ですが、Wikipediaによると、ただの焼失ではなく、

1627年 (寛永4年) 9月の落雷 で出火し、天守内部に収納されていた火薬に引火して (4重目に吊るされていた釣鐘が落下して下層に収納してあった火薬に引火したとも) 大爆発

で出火し、天守内部に収納されていた火薬に引火して (4重目に吊るされていた釣鐘が落下して下層に収納してあった火薬に引火したとも) 大爆発 を起こして本丸御殿や諸櫓とともに焼失した。天守は再建されることなく、今でも天守台を支えていた石垣は本丸南西隅に聳えている。

を起こして本丸御殿や諸櫓とともに焼失した。天守は再建されることなく、今でも天守台を支えていた石垣は本丸南西隅に聳えている。

という壮絶 なものだったらしい

なものだったらしい

それでは、資料館になっている天守に入ります。

現在行われている石垣修理工事と天守の曳屋に関する説明パネルが並んでいて、曳屋に使われたジャッキなんぞも展示されていました。

そんな中に、牡丹の紋(杏葉牡丹紋)が金色 に輝く駕籠がありました。

に輝く駕籠がありました。

そして、その上に、私がずっと気になっていたこと の「解答」が書かれていました

の「解答」が書かれていました

津軽牡丹は杏葉牡丹の一種であるが、文禄2 (1594)年為信が上洛の際、近衛関白家より使用を許され、以降、津軽牡丹として公式紋(表紋)に定め、本陣幔幕、紋服(大紋)等に用いられた。卍は殿様の馬印及び軍勢の旗印等に用いられた。

だそうです。

私のイメージでは、津軽=卍 だったのですが(弘前市の市章は卍)、そうか、そうだったのか…

天守の中の展示で私がもっとも興味津々 だったのは、弘前城本丸のジオラマでした。

だったのは、弘前城本丸のジオラマでした。

本丸には建物がギッシリと建ち並んでいて、建ぺい率が高い

いや、そんなことよりも、注目するべきは、当然ながら「丑寅」でして、さて、弘前城本丸の鬼門はどうなってる?

おお、本丸の北東隅が面取りされたようになっています

北東隅を正方形に切り込ませる「鬼門除け」が多いなか、こういう「面取りタイプ」は初めて見た気がします

広島城の内濠の外側がこんな感じでしたな(本丸側は特に対策していない感じ)。

こりゃ、実際に見なければ

とはやる心 を抑えつつ、さっきよりは雲が上がった岩木山を眺めたのち、

を抑えつつ、さっきよりは雲が上がった岩木山を眺めたのち、

鷹丘橋を渡って北の郭に移動し、本丸の鬼門除けを見物 しました。

しました。

おぉ、ジオラマのとおりだ ←当然

←当然

良いものを見られました

そうだ そのうちにこれまで日本各地で収集

そのうちにこれまで日本各地で収集 した「鬼門除け」をセットにして記事にしてみよう

した「鬼門除け」をセットにして記事にしてみよう

と思い立ったところで、「弘前城編 #3」につづきます。

つづき:2022/12/11 ウン十年ぶりの弘前 [弘前城編 #3] 【完結編】

つづき:2022/12/11 ウン十年ぶりの弘前 [弘前城編 #3] 【完結編】

からの

からの

しますと、

しますと、

まず、

まず、

しました。

しました。

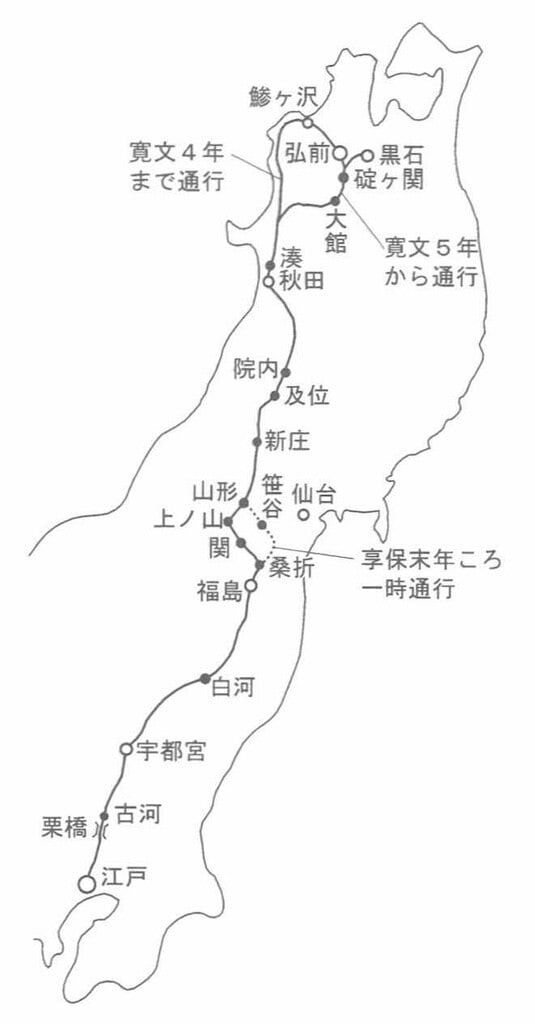

に載っていた地図をここにも載せておきます。

に載っていた地図をここにも載せておきます。

を出発するときは

を出発するときは

を持ってきていません

を持ってきていません

がてら

がてら と、ちょっと

と、ちょっと

してきました。

してきました。

が少なく

が少なく ほど

ほど で、また、

で、また、

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒

⇒

ますよ

ますよ