「約1年ぶりの関西旅行記 #2-1」のつづきです。

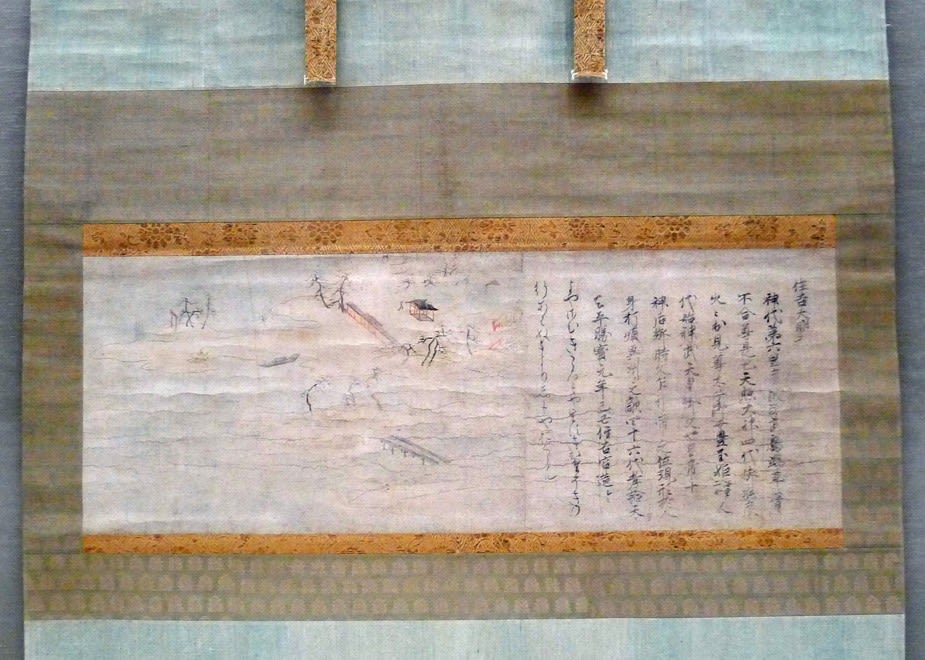

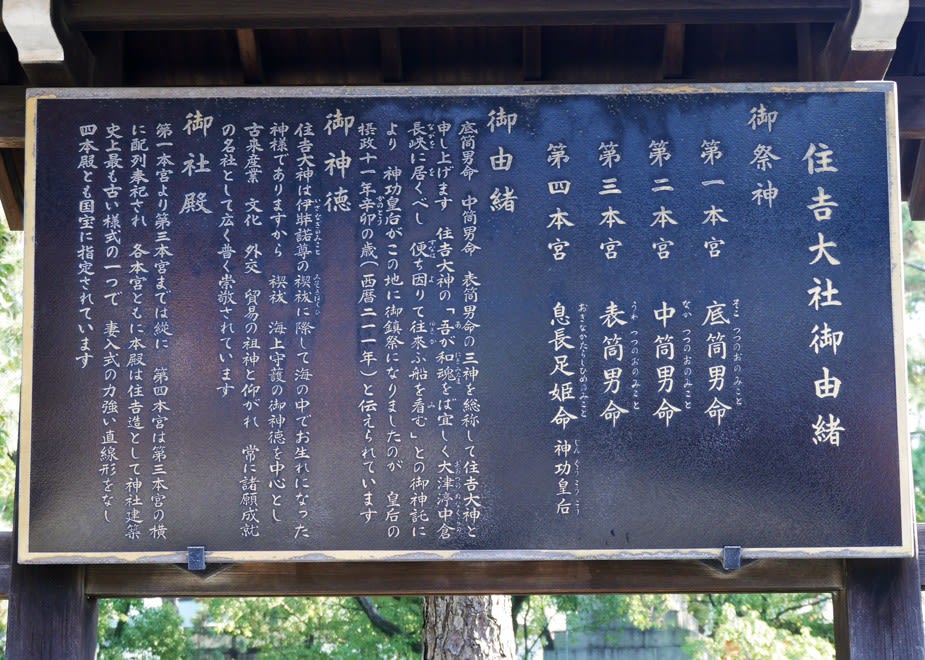

まずは「#2-1」の最後に思わせぶりに書いた住吉大社の本殿4棟のうち、第一~三本宮と第四本宮との違いから。

正解(?)は、屋根からV字型に突き出した「千木(ちぎ)」です。

住吉三神をお祀りする第一~三本宮の千木は先端を地面と垂直に切った「外削ぎ(そとそぎ)」なのに対して、神功皇后をお祀りする第四本宮だけ先端を地面と水平に切った「内削ぎ(うちそぎ)」の千木を戴いています。

なぜこういう組み合わせなのでしょうか?

「男神を祀る場合は外削ぎ、女神を祀る場合は内削ぎ」という説もあろうかと思いますが、Wikipediaでは「全くの俗説である」とバッサリ説 が紹介されています。

が紹介されています。

確かに、内宮は内削ぎ、外宮は外削ぎと対照的な伊勢神宮は(訪問記)、内宮(皇大神宮)も外宮(豊受大神宮)もお祀りするのはどちらも女神だし、大嘗宮の悠紀殿(内削ぎ)と主基殿(外削ぎ)(見聞録)はどちらも特定の神様をお祀りするものではありません。

ま、

なお、祭神による千木の形の区別については、神社本庁の公式見解では「必ずしもそうとは限りません」と控えめに言うに留めている。 (Wikipedia)

と受け止めましょう

住吉大社のHPに載っている「年間参拝者予測」によれば、どの寺社も同じだと思うのですが、初もうでの1月が最多 なのは当然としても、11月が単独2位

なのは当然としても、11月が単独2位 なんですねぇ。住吉祭のある7月はごく普通の人出なのに…

なんですねぇ。住吉祭のある7月はごく普通の人出なのに…

七五三があるからなんだろうけど、私自身、七五三のお参りに行った記憶が皆無なだけに、それほど「七五三」需要があるとは、ちょっと信じがたい気がします。

でも、実際に、この日の住吉大社は、土曜日ということもあってか、着飾った子どもを連れた参拝者で賑わっていました

と、その人混みを縫って、時代がかった姿の一団がやってきました

毛槍を伴った「奴さん」です

この後ろから大名行列がやってくるのかも との期待しましたが、、、、でした

ところで、大名行列の先頭を飾る「奴さん」たちは、どうして決まって「釘抜紋」なのでしょうか?

ところで、大名行列の先頭を飾る「奴さん」たちは、どうして決まって「釘抜紋」なのでしょうか?

調べると、この奴さんの釘抜き紋が「冷や奴」の語源になっている話はネット上に溢れていますが、肝心の「なぜ奴さんは釘抜紋?」の答えがなかなか見つかりません

いつも頼りにしているWikipediaも、

奴は、大きな四角形を染めた半纏を着ていることが多かった。この紋所は、「釘抜紋」と呼ばれる。

と素っ気ない

こちらの「釘抜紋」の説明(出典:精選版 日本国語大辞典)には、

多く、中間、奴などのはっぴ、半纏などに用いた。

とありますから、この場合の「釘抜紋」は家紋ではなく、職能を表すシンボルマークだったということでしょうか?

話の逸れついでに、「奴」についてWikipedia では、

武家に働く者の中でも低い身分にあたり、「中間(ちゅうげん)」や「折助(おりすけ)」と呼ばれていた武家奉公人を、蔑むときの呼び名である。

と説明されています。

「中間」で思い出すのは「義母と娘のブルース」 (2022年謹賀新春スペシャルが楽しみ

(2022年謹賀新春スペシャルが楽しみ )のこのシーン。

)のこのシーン。

麦田店長が作ったアルバイト募集チラシ に書かれた「来たれ! 熱き中間(仲間) ブアイソウ(歩合給)あり!」の「中間」に歴史好きの亜希子さんが敏感に反応していましたっけ…

に書かれた「来たれ! 熱き中間(仲間) ブアイソウ(歩合給)あり!」の「中間」に歴史好きの亜希子さんが敏感に反応していましたっけ…

この「参考映像」の中間 も釘抜紋の袢纏を着てる

も釘抜紋の袢纏を着てる

話を住吉大社に戻しましょう。

住吉大社の社殿は、「住吉造」と呼ばれる独特な形式です。

こちらのサイトによると、

住吉造は、直線構造で、切妻造、妻入り(中央入口)で、内部構造は前後ニ室に分かれている。

これは、大鳥造と同じだが、奥行きが大鳥造の倍(四間)である。

細部は簡素だが、柱は朱、壁は白に塗られている。

本殿の全体的な形は大嘗宮の悠起殿・主基殿に類似しているらしい。

とな。

極めて直線的で、屋根がシュッ としています。

としています。

一方、直線的なイメージのある神明造の伊勢神宮はどうかといいますと、

屋根の垂木は直線ですが、上部と下部とで萱葺の厚さが違って、微妙なカーブを描いています。

次に「類似しているらしい」と書かれた大嘗宮の悠紀殿・主基殿はといいますと、一昨年11月の写真を取り出しまして…、

令和の大嘗宮は、経費節減 の観点から、屋根は伝統的な萱葺ではなく板張りで建てられたそうですが、わずか1夜の神事のために建てられるパビリオン

の観点から、屋根は伝統的な萱葺ではなく板張りで建てられたそうですが、わずか1夜の神事のために建てられるパビリオン みたいなものですから、萱葺も薄く葺かれたのでしょう。

みたいなものですから、萱葺も薄く葺かれたのでしょう。

それはさておき、直線的でシンプルな作りは、確かに住吉大社本殿と似ていますが、プロポーションはかなり違う気がします。というか、かなりデカい。

素人目には、直線的な切妻屋根で妻入りという共通点しか判らないのですけど…

でもまぁ、神社建築の様式としては必ず挙げられる「住吉造」の現物を拝見し、また、なんとも珍しい本殿4棟の並びを拝見できたことで、私は満足したのでありました。

つづき:2021/12/04 約1年ぶりの関西旅行記 #2-3

つづき:2021/12/04 約1年ぶりの関西旅行記 #2-3

に

に

、

、

を食べた後、荷物をまとめ、チェックアウトすると、まずは

を食べた後、荷物をまとめ、チェックアウトすると、まずは

の図によれば、

の図によれば、

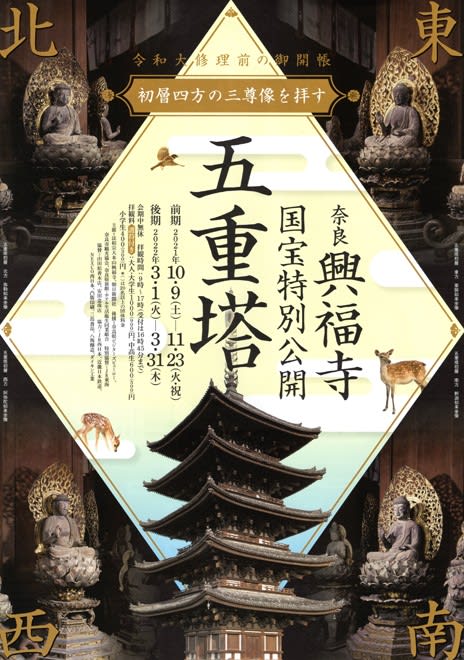

奈良の

奈良の

を買えたからです。

を買えたからです。

に見えました

に見えました

は

は

で新大阪駅に向かい、そこからは徒歩

で新大阪駅に向かい、そこからは徒歩

とだけ書いておきます

とだけ書いておきます やりました。

やりました。

によると、

によると、

でしたし、伊丹空港行きのリムジンバス

でしたし、伊丹空港行きのリムジンバス

を、座席表

を、座席表

)

)