「体調不良につき #3」のつづきです。

私が蜂窩織炎(ほうかしきえん)を発症してから1か月が経ちました。

また、「#3」の最後の【追記】を載せてからも10日余りが経ちましたので、その後の経過と現状を…。

実は、【追記4】をアップした12月4日以降、大きな改善は見られません

症状別に現状を整理してみます。

痛み

痛み

症状の最盛期(?)に比べれば、痛みは顕著に緩和しましたが、靴 を履いて歩くと、足首辺りが擦れて痛いし、靴を履いていないときにも、ときおりヒリヒリ

を履いて歩くと、足首辺りが擦れて痛いし、靴を履いていないときにも、ときおりヒリヒリ する痛みがやってきたりします。

する痛みがやってきたりします。

もっとも、ベッドを降りて立ち上がることさえ強烈な苦痛 だったことを思えば、大きな良化

だったことを思えば、大きな良化 です

です

痒み

痒み

発症から2週間くらいのタイミングで始まった痒みは、1週間ほどで治まりました

腫れ

腫れ

ストレートタイプのチノパンやジーンズなら、裾をたくし上げて患部をお医者さんに診てもらえるまでに良化 しました。

しました。

でも、スキニータイプのジーンズを履くと、右足だけサポーターを着けたような圧迫感があります。

「腫れ」で驚いたのは、先週、帰省して仏壇の前に正座しようとしたら、真っ直ぐ座れなかったこと 右脚の腫れのせいで、どうしても体が左に傾いてしまうのです

右脚の腫れのせいで、どうしても体が左に傾いてしまうのです

でも、今の普段の生活では正座する機会はほとんどありませんから、大きな問題ではないでしょう。

試しに、今、正座してみたら、違和感はあるものの真っ直ぐ座れました

浸出液

浸出液

確実に浸出液の量は減っていますが、それでも、朝と夕の1日2回、ガーゼを交換 しています。

しています。

包帯はお湯で洗って再使用 していますが、ガーゼは毎回使い捨て(パッケージには「再使用禁止」と書かれています)

していますが、ガーゼは毎回使い捨て(パッケージには「再使用禁止」と書かれています)

「#1」で書いたように、11月19日の診察の際、お医者さんから「毎日ガーゼを交換してください。ガーゼは多めに用意しておいてください」と言われ、帰りにドラッグストアで12枚入りの減菌ガーゼを買ったのですが(これほど長引くとは予想できなかった )、それはすぐに底をつき、次は24枚入りの「徳用」を購入、それもけさからは2箱目に突入しています。

)、それはすぐに底をつき、次は24枚入りの「徳用」を購入、それもけさからは2箱目に突入しています。

このロットで完治できますように

患部

患部

浸出液の発生源になっている患部は、相変わらずグロいままです (写真は自粛)

(写真は自粛)

1週間ほど前までは、中心部が直径15mmほど黒くなっていて、それを白いぶよぶよしたもの が囲んでいましたが、今は、中心部の「黒変(?)」はそのままながら、怪しい「白い物体」はほとんど無くなりました。

が囲んでいましたが、今は、中心部の「黒変(?)」はそのままながら、怪しい「白い物体」はほとんど無くなりました。

その代わりというか、患部とその周辺が凹んだ感じです

素人目にはなんとも不安をかき立てられる状況なのですが、きょう、皮膚科CLで診察してもらったところ、お医者さん も看護師さん

も看護師さん も平然とされていて、大きな問題ではなさそうです

も平然とされていて、大きな問題ではなさそうです

入浴禁止

入浴禁止

入浴すると温められることで菌が元気になるから、という理由で、入浴 が禁止

が禁止 され、ここ1か月、シャワーで我慢

され、ここ1か月、シャワーで我慢 しています。

しています。

この季節にシャワーだけというのは、本宅でも寒い のですが、帰省したら、別邸の浴室の寒いのなんのって…

のですが、帰省したら、別邸の浴室の寒いのなんのって…

別邸では、シャワーを出しっぱなしにして浴室を暖めてからシャワーを浴びていますが、それでも寒いことは寒い

とりわけキツいのは、シャワーを終えて脱衣所に出た時です。

普通に入浴しても、冬の別邸(断熱性能が酷い)では厳しいひとときなのですが、体が十分に温まっていない状態で極寒の脱衣所に出る時は、「ヒートショック」ということばが頭に浮かびます

本格的な寒さになっているだろう次回の帰省(正月帰省)が思いやられます

と、先日、あるアイデア が浮かびました。

が浮かびました。

浴室のドアをちょっと開けただけで手の届く場所にバスタオルを用意しておき、それを浴室に引っ張り込んで、浴室内でバスタオルを使うというアイデア です。

です。

浴室内で体の水気 を取り、バスタオルを羽織った状態で脱衣所に出て、すぐにパジャマを着たら、寒さを緩和できるのではなかろうか…

を取り、バスタオルを羽織った状態で脱衣所に出て、すぐにパジャマを着たら、寒さを緩和できるのではなかろうか…

さっそく本宅で試してみたところ、これは効きます

考えてみれば、ビジネスホテルの浴室では、これが普通なんですよね

来週の診察で、入浴解禁が望まれるところですが、かなり気が楽になりました

なお、現在処方され、服用・使用している薬は、「外用感染治療剤」(塗り薬)、利尿を目的とした漢方薬、そして鎮痛剤の3種類です。

次回の診察の結果によっては、処方薬の変更もありうるとのこと。

「こんなに長引くとは思わなかった 」というのが一番の感想ですが、それでも、ゆっくりゆっくりと良化しております。

」というのが一番の感想ですが、それでも、ゆっくりゆっくりと良化しております。

つづき:2025/01/05 体調不良につき #5

つづき:2025/01/05 体調不良につき #5

と作業

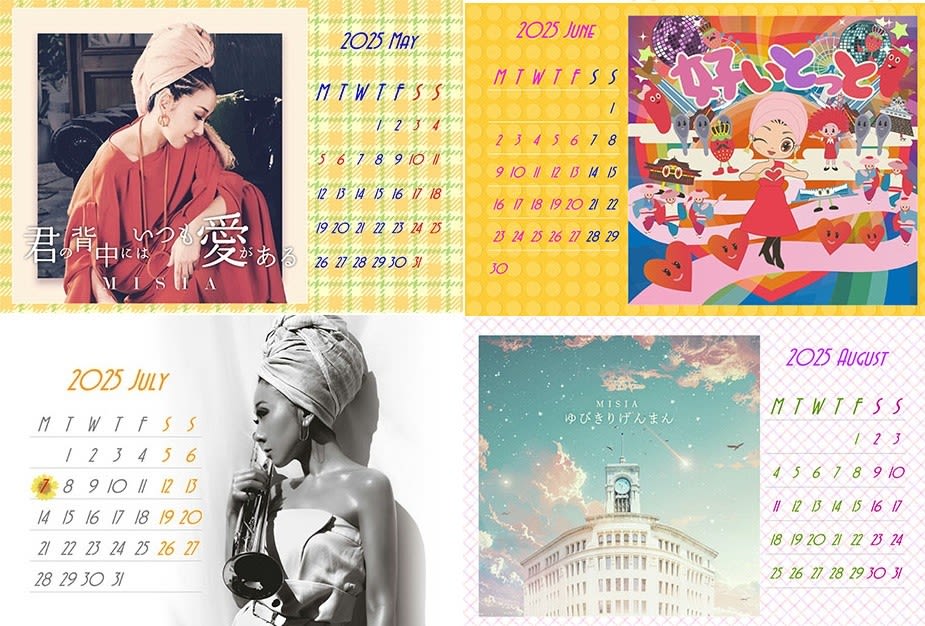

と作業 した結果、年賀状も「特製MISIA卓上カレンダー」も、

した結果、年賀状も「特製MISIA卓上カレンダー」も、

のバッテリーがギリギリだったこともあって、

のバッテリーがギリギリだったこともあって、

し直して、もう一度載せます。

し直して、もう一度載せます。

に座る

に座る

と歩いていくと、、、、

と歩いていくと、、、、

ちょい前にクルマ

ちょい前にクルマ に乗り込み(鶴岡市散策は約4時間

に乗り込み(鶴岡市散策は約4時間 )、いざ、帰る

)、いざ、帰る

をなした

をなした を食べた経験がありまして、

を食べた経験がありまして、

されたのは

されたのは

と一緒に暮らしていたというわけですな。

と一緒に暮らしていたというわけですな。

、

、

。一方の

。一方の