昨年11月19日の記事「ウン十年ぶりの弘前 [弘前城編 #2]」で、弘前城本丸の鬼門除けについて書いたあと、

そうだ そのうちにこれまで日本各地で収集

そのうちにこれまで日本各地で収集 した「鬼門除け」をセットにして記事にしてみよう

した「鬼門除け」をセットにして記事にしてみよう

と書きました。

さっそく、新年の「厄除け」という意味合いを持たせて、私の「鬼門除け」コレクションを一挙公開 します。

します。

その前に、「鬼門」とは何ぞや? をちょっとだけ。

Wikipediaでは、

Wikipediaでは、

鬼門(きもん)とは、北東(艮=うしとら:丑と寅の間)の方位)方角のこと。日本では古来より鬼の出入り方角であるとして忌むべき方角とされる。

としています。

この鬼門への対処方法としては、鬼門の方角に寺社を置くのが「積極的な方法(?)」で、例えば、平城京:東大寺、平安京:比叡山延暦寺/日吉大社、江戸:東叡山寛永寺/神田明神だったりします。

もちろん、「何もしない」とか「敢えて建物を建てる」こともアリなのですが、なんといっても面白いのは、北東角をえぐったり切り欠きをつくったりして、「鬼門はなかったことにする」という方法です。

もっとも有名だと思われるのは、京都御所猿ヶ辻の鬼門除けでしょう。

京都御所の場合は、更に念入りに、日吉大社の神さまの使いであるとされる猿(神猿:まさる) の像を切り欠きの軒下に置いています。

の像を切り欠きの軒下に置いています。

ということで、まずはこの「切り欠き」編から始めます。

お寺が鬼門除けをするのか? と驚きましたっけ…

ところが、お寺どころか、神社も鬼門を畏れているらしくて、平安神宮は小さな切り欠きだけじゃ不安なのか、小さな社(地主社)まであります。

「切り欠き」編からちょい逸れますが、春日大社の場合はかなり変わっています。

春日大社御本殿は朱が鮮やかな回廊で囲われているのですが、この北東角だけ、地味な築地塀になっています。

説明書き がありまして、

がありまして、

古代春日大社の大宮は四囲を築地塀で囲まれていたが、平安時代の治承3年(1179)に築地塀は現在のような廻廊に改築された

ただ東北(丑寅)の方角にあるこの部分は鬼門にあたるため廻廊への改築を免れたと伝えられている

だそうです。

ですから、これは「鬼門除け」とは性格を異にしますけれど、まぁ、「艮」関連ということで…

さぁ、ここからはお城の切り欠きが続きます。

鹿児島(鶴丸)城の切り欠きは、小さいだけに、逆に「鬼門除け」が際だちますな。

逆に江戸城みたいに巨大 だと、パッと見、「鬼門除け」に見えなかったりして

だと、パッと見、「鬼門除け」に見えなかったりして

大きさでいえば、山形城もなかなか。

名古屋城も、ジオラマで見ると切り欠きがあるらしいのですが、実際に拝見したことはありません

いつか見たいゾ

金沢城二の丸は、あまり良い写真を撮れていませんでした

写真の右端が切り欠きです。

金沢城本丸は別のパターンでして、また後で出てきます。

次は、冒頭に載せた弘前城のような「えぐり編」。

これはあまり見たことがなくて、せいぜい上田城くらいです。

次は、「建物・門編」で、熊本城は「不開門(あかずのもん)」という櫓門が置かれていました。

説明書きによると、

古くから丑寅(東北)の方角は鬼門と呼ばれ、不浄の気の出入りするところと考えられてきた。築城にあたっても、この方角は塞いでも開け放ってもいけないとされ、門は造るが通常は閉鎖されていた。そこから不開門と呼ばれ死人や不浄物の搬出時だけに用いられたという。

だそうで、江戸城の鬼門除けの切り欠き近くにある平川門も罪人や遺体の退城・搬出用の「不浄門」でしたっけ

熊本城不開門(重要文化財だった)は、2016年4月の熊本地震で倒壊してしまいました

お次の福岡城は、鬼門封じの祈念のための「祈念櫓」が立っていました(現時点で「過去形」)。

「丑寅櫓」と名づけられた隅櫓を持つ城はいくつかありまして、弘前城二の丸とか、

金沢城本丸とか、

高松城とかにあります(ありました)。

高松城の丑寅櫓は、土台だけがもともとの場所(香川県県民ホールの敷地内)に残っていて(上の写真)、建物は、城の南東角(辰巳)に90°回転させて移築されています。

仙台城にも丑寅櫓があったそうですが、

仙台城の場合、切り欠きともえぐりともつかない石垣の上ですので、複合型といえそうです。

最後によく判らない編。

広島城はなんとも中途半端です。

城壁は北東角がピンと直角に出っぱっているのに、

濠の対岸は「面取り」したようになっています。

どうしてこんな作りにしたのだろうか…

松代城もなんとも判らない。

北東角が出っぱっていて、いかにも上に櫓が立っていた風情なのですが、ここに櫓があったという情報には出会えませんでした。

このほか、気になっているのは大坂城で、切り欠きがあるようでないようで、よく判らないのです。

意識して眺めてもよく判りません

駿府城にも鬼門封じはなさそうなのですが、駿府城の場合、北東には霊峰富士がそびえていますので、家康が大好き だったという富士山の霊力に頼ったんじゃなかろうかと考えています。

だったという富士山の霊力に頼ったんじゃなかろうかと考えています。

ということで、今後もコレクションを増やしていきたいと思いますので、乞うご期待

に戻ってきました。

に戻ってきました。

のため

のため

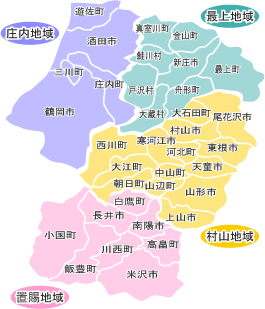

の状況を見ると、

の状況を見ると、

」

」

初めて

初めて するべきナンバー

するべきナンバー

して本宅

して本宅

した記憶はありますが、その頃は

した記憶はありますが、その頃は

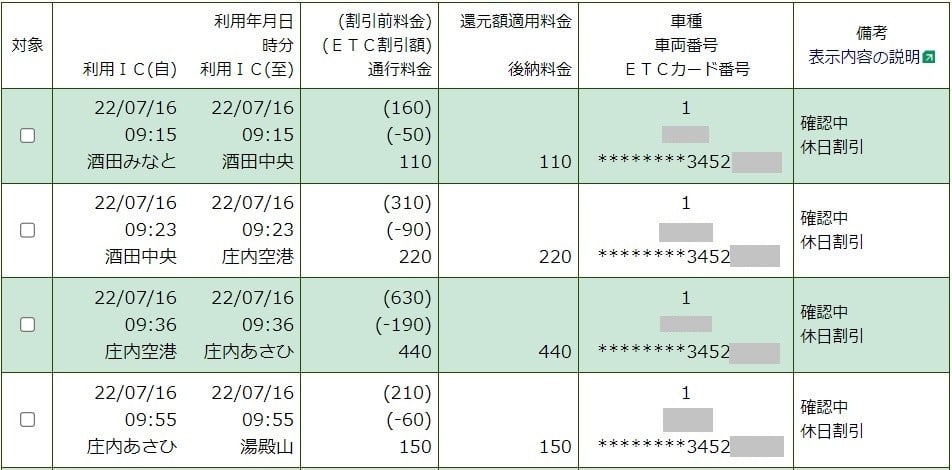

がありましたので、トイレ休憩

がありましたので、トイレ休憩 かたがたクルマを停め、

かたがたクルマを停め、

つづき:

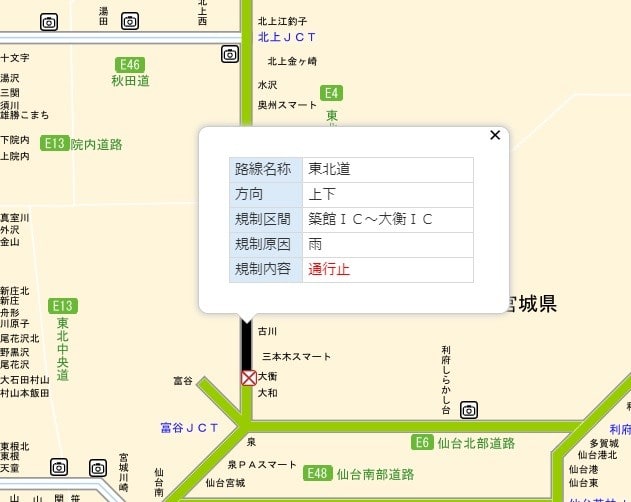

つづき: が本格的に降り出してクルマ

が本格的に降り出してクルマ

、新しい

、新しい

から

から

の一部が置かれているほかは、まったく

の一部が置かれているほかは、まったく

して、

して、

もっとも、こちらは

もっとも、こちらは

で

で

といいこと。

といいこと。

には

には

・TV

・TV