ブルーレイディスクの録画予約状況 をチェックすると、毎週自動予約録画しているNHKの日曜美術館

をチェックすると、毎週自動予約録画しているNHKの日曜美術館 の明日の放送は「写真する幸せ ~植田正治・UEDA-CHOの秘密~」。

の明日の放送は「写真する幸せ ~植田正治・UEDA-CHOの秘密~」。

植田正治さんのことは、このブログで約3年前の「植田正治さんの作品は時空を超えていた」とちょうど1年前の「美術にどきどき、わくわく!(その5)」で取り上げて、

植田正治はかなりお気に入りの写真家

ですし、

と書いてしまいましたっけ…

そんな植田さんを日曜美術館がこのタイミングで取り上げるのはなぜ?

もしかして展覧会をやっている?

と思ったら、東京ステーションギャラリーで「生誕100年! 植田正治のつくりかた」が開催中でした。

東京ステーションギャラリーとは去年の10月に「東京駅復原工事完成記念展『始発電車を待ちながら 東京駅と鉄道をめぐる現代アート 9つの物語』」を観て以来ご無沙汰しているし、出かけてみよう と思い立った次第。

と思い立った次第。

東京駅に降り立って、まず丸の内駅舎を外から眺めてホワン としてから、入館しました。

としてから、入館しました。

それにしても、東京駅丸ノ内駅舎北口ドームって、ほんと壮麗 です。

です。

さすがに復原工事竣工直後のような賑わいはありませんでしたけれど…

券売機でSuicaを使って観覧料(900円 )を入金すると無味乾燥なチケット

)を入金すると無味乾燥なチケット が出てきますが、窓口で「いかにも美術展」なチケット

が出てきますが、窓口で「いかにも美術展」なチケット と交換

と交換 してくれます

してくれます

この展覧会、フライヤー によれば、

によれば、

日本を代表する写真家の一人、植田正治(1913-2000)が生誕100周年を迎えました。孤高である山陰地方を生涯の拠点としたことで知られ、平面的に人物を配置した独特な演出写真で絶大な人気を誇るこの写真家を回顧する本展の主題は、「植田正治のつくりかた」です。

植田はまさしく精妙につくられた世界観によって人々を魅了してきました。植田正治という写真家は、どのようにひとつひとつの作品をつくりあげていったのか。そして植田という写真家は、いかにして形づくられたのか。新発見の作品を含む代表作約150点の作品を通じて、その秘密に迫ります。

一連のユニークな作品が生まれた背景、手法や作品の変化、そしてその受け入れられ方見返すとき、「砂丘の写真家」という固定されたイメージは解き放たれることでしょう。親しげな印象の反面で、一筋縄ではいかないこの写真家を読み直す機会にご注目ください。

というもの。

展示会場のところどこに掲げられた植田さんのコメントが、「植田正治という写真家は、どのようにひとつひとつの作品をつくりあげていったのか。そして植田という写真家は、いかにして形づくられたのか」を考える上で、なかなか参考になりました。

展示作品そのものは、ほとんどが2年前に埼玉県立近代美術館(MOMAS)で開催された「植田正治写真展-写真とボク-」で鑑賞したもので、「新発見の作品」とARBの「AFTER'45」のプロモーションビデオ が目新しかったくらいのものですが、やはり植田さんの写真ってイイ

が目新しかったくらいのものですが、やはり植田さんの写真ってイイ

中でもとりわけ好き なのがこちらの作品

なのがこちらの作品

1983年の作品「シリーズ 砂丘モード」からの1枚です。

1983年の作品「シリーズ 砂丘モード」からの1枚です。

おしゃれだなぁ~、いいなぁ~

この作品を観ると、1982年に放映されたサントリー ローヤルのCM「ランボー篇」を思い出してしまいます。

荒涼とした岩沙漠での大道芸人たちのパフォーマンス、猥雑で、非現実的で、詩的で、、、「こんなCM、ちょっとない」極めて印象的な作品(YouTubeで観られます )なんですが、植田さんはこのCMにインスパイアされて「シリーズ 砂丘モード」を撮った

)なんですが、植田さんはこのCMにインスパイアされて「シリーズ 砂丘モード」を撮った のではなかろうかと思ったりして…

のではなかろうかと思ったりして…

それはともかく、重要文化財「東京駅丸の内駅舎」のレンガの壁が、植田さんのモノクロの写真とマッチしていました。

上の写真は階段室ですが、展示室でも戦火 をくぐり抜けたレンガの壁がそのまま使われています。

をくぐり抜けたレンガの壁がそのまま使われています。

良いスペースです、東京ステーションギャラリー

ところで、この展覧会の図録 を買おうか買うまいか随分迷いました

を買おうか買うまいか随分迷いました

安ければすんなり買ったのですが、3000円 もします

もします

ミュージアムショップで、この展覧会の図録 と、ここでも販売されていた「植田正治写真展-写真とボク-」の図録(こちらは2年前に購入済み

と、ここでも販売されていた「植田正治写真展-写真とボク-」の図録(こちらは2年前に購入済み )を見比べて検討した結果、見送ることにいたしました

)を見比べて検討した結果、見送ることにいたしました

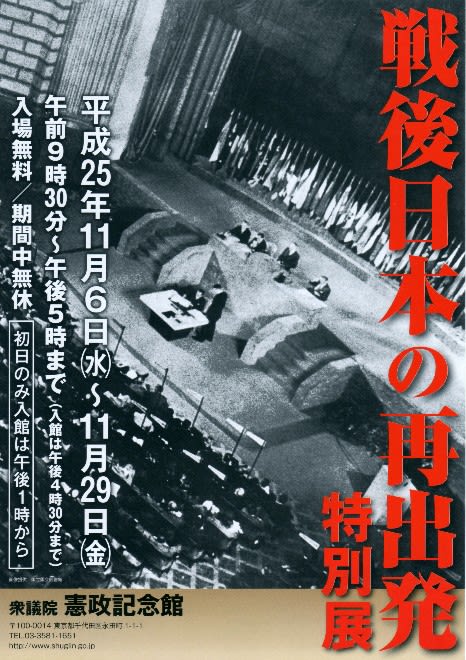

結局グッズは一つも買わなかった「生誕100年! 植田正治のつくりかた」の会場で、ある展覧会の割引券 をget

をget しました。

しました。

二重橋近くの出光美術館で開催中の「江戸の狩野派 -優美への革新」展の割引券です。

二重橋近くの出光美術館で開催中の「江戸の狩野派 -優美への革新」展の割引券です。

「江戸の狩野派」といえば、狩野探幽から始まる江戸幕府の御用絵師、言わば江戸画壇のエスタブリッシュメント の系列ですな。

の系列ですな。

観覧料1000円のところ、800円 で観られるという割引券

で観られるという割引券 を入手した私、すぐさま「美術館のハシゴ」を決意しました。

を入手した私、すぐさま「美術館のハシゴ」を決意しました。

こちらのお話はあしたにとっておきます

先週の「記念館・美術館・博物館のハシゴ」の話も緒についたばかりですけれど、とりあえず、こちらを先に…。

つづき:2013/12/01 今週末も美術館をハシゴ(後編)

つづき:2013/12/01 今週末も美術館をハシゴ(後編)

の写真も載せておきましょう。

の写真も載せておきましょう。

を左右に振ってしまいそう…

を左右に振ってしまいそう… )によれば、

)によれば、 だそうです。

だそうです。 、、、、ありました

、、、、ありました のですが(

のですが(

は、正式名称

は、正式名称 が求められます)で、

が求められます)で、

)から引用しますと、

)から引用しますと、 )とあまりにも

)とあまりにも

です。

です。 に乗って運転手さんに行き先を

に乗って運転手さんに行き先を

、

、

から

から

⇒二の丸跡⇒梅林坂⇒本丸跡⇒北桔橋門)⇒徒歩

⇒二の丸跡⇒梅林坂⇒本丸跡⇒北桔橋門)⇒徒歩

を立ちあげ、ブログのコントロールパネルを開くと、思わず

を立ちあげ、ブログのコントロールパネルを開くと、思わず

に入って我が身も

に入って我が身も するという目的もありましたし。

するという目的もありましたし。 、、、、、

、、、、、

、

、

からとある

からとある

」

」 での上空通過は除く)の県、そして

での上空通過は除く)の県、そして

と作業に励んでいました。

と作業に励んでいました。

だと思っているくらいです

だと思っているくらいです

は

は には

には を買って、クルマに給油

を買って、クルマに給油 して、正午ちょい過ぎに帰宅すると、さっそく入れ換え作業に取り組みました。

して、正午ちょい過ぎに帰宅すると、さっそく入れ換え作業に取り組みました。

」

」

の方だと、これに

の方だと、これに

とは思えない

とは思えない

で

で と同じように、建物を根こそぎ

と同じように、建物を根こそぎ