一昨年の暮れ、私は奈良・西ノ京を歩き回り、高校の修学旅行以来となる薬師寺と唐招提寺を拝観しました(旅行記はこちら)。薬師寺には、私が高校生だった頃にはなかった建物がいくつか建っていました。西塔(1981年落慶)、中門(1984年落慶)、大講堂(2003年落慶)、そして玄奘三蔵院伽藍(1991年落慶)です。

このうち、期間限定で公開されている玄奘三蔵院伽藍は「閉館 」で、大唐西域壁画殿に納められている平山郁夫画伯による「大唐西域壁画」を拝見するどころか、大唐西域壁画殿自体を観ることも叶いませんでした

」で、大唐西域壁画殿に納められている平山郁夫画伯による「大唐西域壁画」を拝見するどころか、大唐西域壁画殿自体を観ることも叶いませんでした

いつかは、また玄奘三蔵院伽藍に来て、「大唐西域壁画」をこの眼に焼き付けるぞ と決心したのですが、図らずも、「大唐西域壁画」を東京で拝見することができました。

と決心したのですが、図らずも、「大唐西域壁画」を東京で拝見することができました。

東京国立博物館(東博)で開催されている文化財保護法制定60周年記念 特別展「仏教伝来の道 平山郁夫と文化財保護」のキャッチコピーは、

東京国立博物館(東博)で開催されている文化財保護法制定60周年記念 特別展「仏教伝来の道 平山郁夫と文化財保護」のキャッチコピーは、

門外不出の「大唐西域壁画」東京へ。

です。これは行かねば ですな。

ですな。

この展覧会は、東博のサイトにあるように、

この展覧会では、平山郁夫氏の文化財保護に関わる偉大な活動を顕彰し、その業績をとおして文化財保護の重要性や課題などを改めて広く知っていただこうとするものです。インド・パキスタンをはじめ、アフガニスタン、中国、カンボジアなど、平山氏がことに関心を寄せた仏教伝来の道に沿った仏像や壁画の数々とともに、文化財保護活動の集大成として制作し、薬師寺玄奘三蔵院に奉納された畢生の大作・大唐西域壁画を全点展示いたします。

と、メインは「文化財保護」にあって、「大唐西域壁画」は「刺身のツマ」みたいなものです。

第1部「文化財の保護と継承-仏教伝来の道」では、平山画伯の作品だけでなく、というかそれ以上にシルクロードやインド・パキスタンなどの文化財が数多く展示されていました。

てっきり「平山郁夫展」のつもりでやって来て、面食らっている らしいおばさま連中もいらっしゃいました。

らしいおばさま連中もいらっしゃいました。

ですが、ガンダーラ仏好きの私にとっては願ったり叶ったりです

ところで、上にリンクを貼った公式HPではこのように書かれています。

平山郁夫氏が展開した文化遺産に対する保護活動の中でも、仏教遺跡に関しては特別な思いがありました。その活動の原点にあった被爆体験から、文化財の保護には、信仰心にもつながる平和への祈りが不可欠と考えていたからです。そのため、シルクロード探訪と並び、仏教伝来の道に沿った数々の遺跡をほぼ全域に渡って踏査し、それらの保護に全力を尽くしてきました。ここでは、仏教伝来の道の中でも、とりわけ平山氏にゆかりの深い仏教遺跡を採り上げ、そこに残された素晴らしい文化財を通して、平山氏の文化財保護活動を広く顕彰します。

「信仰心にもつながる平和への祈りが不可欠」と考えられておられた平山画伯にとって、タリバーンによるバーミヤンの大仏破壊は痛恨の極みだったのだろうと思います。

建前だけかもしれませんが、「信仰心」をよりどころにした勢力が「信仰心」ゆえに他宗教の遺産を破壊 するという愚行…。

するという愚行…。

大仏破壊の知らせを聞き、以前のスケッチ(既に大仏の顔は削り落とされていた)を下に描かれたという「バーミアン大石仏を偲ぶ」(2001年)[右]と、「破壊されたバーミアン大石仏」(2003年)[左]は痛々しさに満ちていました

イスラムに限らず、「原理主義」なる異分子は、その名前とは裏腹に次第に本筋から逸れて行き、外からの批判と内部の離反で結局は自壊 に至る気がします。でも、そこに至るまでに多くの人が蒙る災厄を思えば、なんとも歯がゆい…

に至る気がします。でも、そこに至るまでに多くの人が蒙る災厄を思えば、なんとも歯がゆい…

会場には、混乱のアフガニスタンから流出して流出文化財保護日本委員会が保護・保存・修復しているバーミヤン石窟の壁画断片や仏像その他が展示されていました。

例えは変かもしれませんが、親から虐待されている子どもを児童相談所が保護しているみたいです。

さて、私お気に入りのガンダーラ仏(こちらで気持ちを吐露しました)も出展されていました。

さて、私お気に入りのガンダーラ仏(こちらで気持ちを吐露しました)も出展されていました。

左の仏像は、平山郁夫シルクロード美術館が収蔵している「菩薩立像」(クシャン朝・2~3世紀)。

かなりの肉体美で、日本の仏像(金剛力士像を除く)には見られない表現です。

お顔立ちもかなりギリシアが入っている風(?)で、かなりバタくさい。

この際ですから、表慶館のアジアギャラリーで展示中の作品も紹介してしまいましょう。

まず、目鼻立ちくっきり で、おぐしがウェービーな「如来立像」(クシャン朝・2~3世紀)。

で、おぐしがウェービーな「如来立像」(クシャン朝・2~3世紀)。

こちら

こちら の「交脚菩薩像」(クシャン朝・2~3世紀)もかなりよござんす

の「交脚菩薩像」(クシャン朝・2~3世紀)もかなりよござんす

話を「仏教伝来の道 平山郁夫と文化財保護」展に戻します。

ガンダーラ仏と対称的に、素朴で、滑らかで驚いたのがカンボジア(プレアンコール期:6~7世紀)の仏像でした。

カンボジアの仏像と聞くと、くねくね、ぼ~ん 、ど~ん

、ど~ん といった動的なイメージが強かったのですが、この日観た仏像は、そんなアホな私のイメージを根底から覆す静的なものでした。

といった動的なイメージが強かったのですが、この日観た仏像は、そんなアホな私のイメージを根底から覆す静的なものでした。

とくに、肌に張り付くような衣の薄さが印象的。

ちょいと調べてみますと、カンボジアを代表する文化遺産のアンコールワットは、12世紀前半にヒンドゥー教の寺院として建設され、16世紀以降になって仏教寺院に改修(改宗?)されたようです。

私の「くねくね、ぼ~ん 、ど~ん

、ど~ん 」のイメージは、どうやらヒンドゥー教由来のものみたいですな。

」のイメージは、どうやらヒンドゥー教由来のものみたいですな。

ところで、興福寺の名品「乾漆八部衆像」について、興福寺のHPでは、

インドで古くから信じられてきた異教の八つの神を集めて、仏教を保護し、仏に捧げ物をする役目を与えて、八部衆とします。仏教の教えに基づいた神ではないので、その生い立ちや性格、また姿やかたちは様々に説かれ、複雑で不明な部分が多くあります。仏教に取り入れられてからも、異教の神の姿のまま表現されることが多いのです。

と説明されています。仏教発祥の地・インドから仏教の教えや教典や仏像・仏具が、長い年月をかけて伝わるうち、そのルート周辺の地域の文化を溶かし込んでいったということなのでしょう。

逆に言えば、日本文化の通奏低音となっている仏教が渡来した流れをさかのぼることは、日本文化の成り立ちを明らかにすることにつながるのではないか?

一方、伝わるうちに換骨奪胎されてしまった仏教を、原典を頼りに復興しようとして、天竺への旅を決行したのが玄奘三蔵だったわけで、こうして考えると、この「仏教伝来の道 平山郁夫と文化財保護」展の意図がよりクリアになるような気がします。

第1部「文化財の保護と継承-仏教伝来の道」の会場内の仕切り板は、上部が山並みのような形になっていて、照明とも相まって、かすかにシルクロードを歩いている気分を味わいました(手間暇&お金をかけた割に、どれだけの観客が気づいたことだろうか… )

)

ということで、「後編」では第2部「文化財保護活動の結実――『大唐西域壁画』」のことを書きたいと思っています。

つづき:2010/02/01 ついに「大唐西域壁画」を拝見(後編)

つづき:2010/02/01 ついに「大唐西域壁画」を拝見(後編)

をしていらっしゃいましたが、

をしていらっしゃいましたが、 その検証作業の最初は、「

その検証作業の最初は、「

企画があったら楽しそうです

企画があったら楽しそうです

次は、同じく「

次は、同じく「

上に、写真も撮ってきていませんでした

上に、写真も撮ってきていませんでした

「

「

で取り上げられます

で取り上げられます

、昨年末に放送された「

、昨年末に放送された「![JIN-仁- BD-BOX [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/518iLwzT3IL._SL75_.jpg)

と考え込んでいると、MISIAのオフィシャルサイトに、昨日1月28日付けで、こんな

と考え込んでいると、MISIAのオフィシャルサイトに、昨日1月28日付けで、こんな

を喫しました(

を喫しました( が届いたのですのよ。それも

が届いたのですのよ。それも を払う必要がありますが、もう一つはホントの

を払う必要がありますが、もう一つはホントの

の詰め合わせが届くはずです。

の詰め合わせが届くはずです。

しか出ないような

しか出ないような

なんとなく

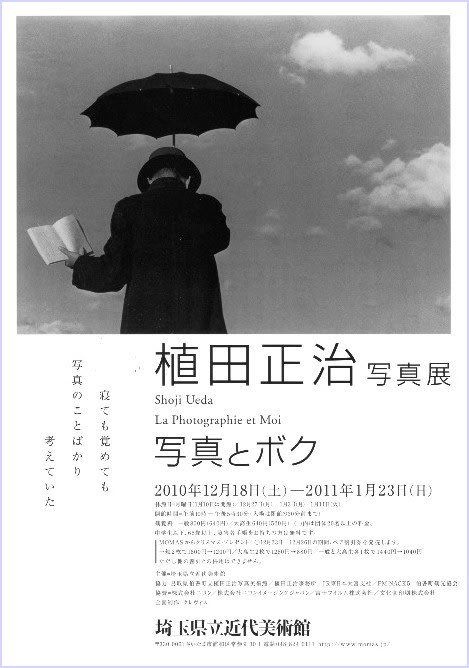

なんとなく この展覧会では、この他にも、

この展覧会では、この他にも、

を撮った方だそうです。

を撮った方だそうです。

に載っている

に載っている と植田さんの作品

と植田さんの作品 シリーズ「童暦」

シリーズ「童暦」 ほど

ほど 、「

、「

の風貌、こちらの青年

の風貌、こちらの青年

の近く(大叔母が住んでいました)です。

の近く(大叔母が住んでいました)です。

が低いのなんのって

が低いのなんのって

というわけで、帰りに家電販売店に寄って、

というわけで、帰りに家電販売店に寄って、

な話ですが、昨夜に限っては、

な話ですが、昨夜に限っては、

、極力

、極力

していると聞こえてきた笛のメロディーは、童謡の「

していると聞こえてきた笛のメロディーは、童謡の「 の中で「

の中で「

のことといい、09年3月24日の記事「

のことといい、09年3月24日の記事「

」ですし、浦和合同庁舎にやって来た人には

」ですし、浦和合同庁舎にやって来た人には 以外のなにものでもありません。

以外のなにものでもありません。