毎年恒例の東京国立博物館(トーハク)「博物館に初もうで」に、きのう・きょうの2日連続

毎年恒例の東京国立博物館(トーハク)「博物館に初もうで」に、きのう・きょうの2日連続 で出かけてきました。

で出かけてきました。

きのうは、上野で1時間半ほど時間をつぶす 必要があって、トーハク本館の1階1周と2階のごく一部だけ拝見しまして、きょうは本館&平成館「考古展示室」を観てきました。

必要があって、トーハク本館の1階1周と2階のごく一部だけ拝見しまして、きょうは本館&平成館「考古展示室」を観てきました。

歌舞音曲系のイベントは1月2~4日で終わってしまっていますが、

「いけばな」(池坊・蔵重伸さん)はあす1月14日(祝)までで、特に壮麗

「いけばな」(池坊・蔵重伸さん)はあす1月14日(祝)までで、特に壮麗 な大階段にしつらえられた作品は、毎年のことながら華やか

な大階段にしつらえられた作品は、毎年のことながら華やか で、実にお正月らしい

で、実にお正月らしい

「博物館に初もうで」といえば、お約束 は干支関連の作品、華やかな作品、おめでたい作品、そして、、、、そう、長谷川等伯「松林図屏風」です

は干支関連の作品、華やかな作品、おめでたい作品、そして、、、、そう、長谷川等伯「松林図屏風」です

今年は、「松林図屏風」の高精細レプリカを畳の上で観られると同時に、もし松林に雪が降ってきたら…を再現したりという企画が行われていまして、これもまた楽しい

ホンモノの「松林図屏風」の展示は明日(1/14)までですが、こちらの企画は2月3日までです。

それにしても、「松林図屏風」の英文呼称が「Pine Trees.」というのはちょっと…

今年の「博物館に初もうで」で「一番の見もの 」は、特集展示「大判と小判」ではなかろうか…

」は、特集展示「大判と小判」ではなかろうか…

東京国立博物館には2002年に大川功(おおかわいさお)氏より寄贈を受けた、近世貨幣の一大コレクションがあります。本特集ではこのコレクションから大判・小判をよりすぐり展示します。本物の「山吹色(やまぶきいろ)」の輝き、独特の形式美を、ぜひご覧ください。

というもの。トーハクでは、銀座から出土した小判(記事はこちら)とか、勝浦沖で見つかった小判や一分金(記事はこちら)など、少なからぬ金貨 を保有しているのですが、この特集展示にはそれらは展示されず、もっぱら大川さん(CSK創設者でセガのトップを務められたあの大川さんですよね?)からの寄贈品のみ。

を保有しているのですが、この特集展示にはそれらは展示されず、もっぱら大川さん(CSK創設者でセガのトップを務められたあの大川さんですよね?)からの寄贈品のみ。

実際、きょうも平成館の考古展示室には銀座出土小判が展示されていて、トーハクはどれだけの金貨

を保有しているんだ

を保有しているんだ ってヤツです。

ってヤツです。

それはそうと、今年のNHKの正月時代劇は「家康、江戸を建てる」(原作:門井慶喜)で、その後編「金貨の町」の主人公は、橋本庄三郎なる実在の人物。

その橋本庄三郎さんが作った と伝えられる小判がこちらです。

と伝えられる小判がこちらです。

慶長小判(慶長6[1601]年頃~元禄8[1695]年)です。

慶長小判(慶長6[1601]年頃~元禄8[1695]年)です。

説明板 を引用しましょう。

を引用しましょう。

厚さ1ミリの金薄板の表面に、タガネを横向きに打ち、上下に扇方枠に五三桐の極印、中央に「壱両」下部に「光次」極印を打つ。小判の誕生は大判より遅れて文禄4年(1595)ごろ、後藤徳乗の門人で徳川家康の命により江戸に下った後藤光次の製造とされる。

だそうです。

「家康、江戸を建てる 後編~金貨の町~」の主人公・橋本庄三郎は、歴史上で呼ぶところの後藤庄三郎光次で、その子孫(養子込み)は、江戸時代を通じて金座を司ったのだとか。

そんなわけで、「家康、江戸を建てる 後編~金貨の町~」を観た後、この特集展示「大判と小判」を観ると、感慨 もひとしおです。

もひとしおです。

「家康、江戸を建てる」の中で、庄三郎ができたての大判を手にとる家康に「墨が乾いておりませんかもしれませんのでご注意ください」的なことを言う重要なシーンがありました。

小判には墨書きはありませんが、大判には墨痕鮮やかに何かが書かれています。

以前から、何が書かれているのだろうか? と思っていましたが、その謎が解けました。

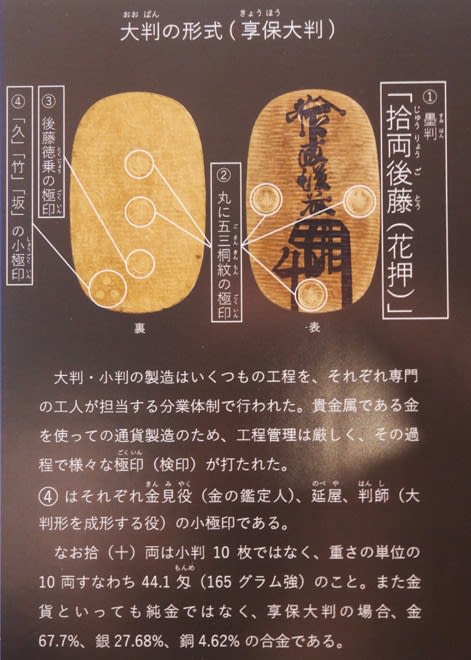

展示されていた享保大判(享保10~11年[1725~26年])を例に、説明板

展示されていた享保大判(享保10~11年[1725~26年])を例に、説明板 がありまして、

がありまして、

曰く、墨書きされているのは、「拾両後藤(花押)」だそうです。

ところで、大判・小判の意匠、表はタガネで刻まれた茣蓙目やら、墨書き(大判のみ)やら、極印やらでそれ相応の面目を保っていますが、裏はというと、極印が打たれているだけで、全体はノペー っとして手抜き

っとして手抜き にしか見えない…

にしか見えない… (こちらの記事をご参照方)

(こちらの記事をご参照方)

もうちょっと何か工夫のしようがあったのではなかろうかと思うわけで…

そうそう、平成館の考古展示室には慶長大判の実物と、その大きさと重さを再現したレプリカがあって、その重さを実感 できますので、この特集展示「大判と小判」(~2月3日)を観られたら、平成館にも行ってみましょう

できますので、この特集展示「大判と小判」(~2月3日)を観られたら、平成館にも行ってみましょう

この他の見逃せない展示としては、「博物館に初もうで」のフライヤー でも取り上げられていますが、まったく読めない

でも取り上げられていますが、まったく読めない ながらただただ美しい

ながらただただ美しい 古今和歌集(元永本)とか、

古今和歌集(元永本)とか、

「教科書で見た 」系の片輪車蒔絵螺鈿手箱とか、

」系の片輪車蒔絵螺鈿手箱とか、

ほれぼれするような太刀 伯耆安綱(名物 童子切安綱)とか…。

これらは、実物で観ると、写真では判らない美しさを感じ取ることができると思いますよ。例えば片輪車蒔絵螺鈿手箱の螺鈿の燦めき とか…

とか…

こんな名品 たちを入館料620円

たちを入館料620円 で観られるなんて、なんという眼福

で観られるなんて、なんという眼福 でしょ

でしょ

まだまだ書き尽くせていませんが、トーハクにはこれからもしょっちゅう出かける予定ですので、きょうはこの辺で…。

は、

は、 ました。

ました。

行ける

行ける

したことはあっても(洗面所の今年のカレンダーは

したことはあっても(洗面所の今年のカレンダーは しています。

しています。 を使えば

を使えば

なんてザラですもの。

なんてザラですもの。

、

、