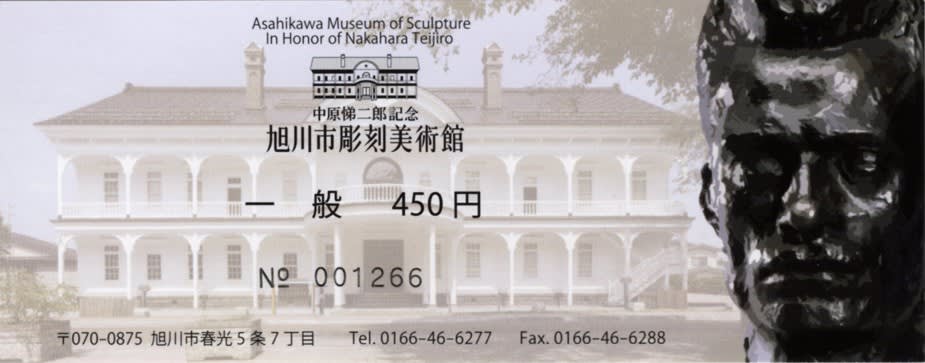

「1年半ぶりの旭川⇒札幌旅行 #2-3」のつづきです。

中原悌二郎記念 旭川市彫刻美術館 1階の企画展を観たあと、優雅な階段を上がり、

この美術館では、悌二郎の作品をはじめ、悌二郎に大きな影響を与えたロダン・荻原守衛の作品、同じ研究所で学んだ友人の石井鶴三・堀進二の作品、悌二郎の影響を受けて彫刻家になった加藤顕清の作品などを所蔵しています。

と、館名のとおり、中原悌二郎とゆかりのある人の作品がベースで、加えて中原悌二郎賞の受賞者や賞の選考委員の作品、さらに、旭川と関連のある作家の作品が中心となっているそうで、そのコレクションがずらりと並んだ旧旭川偕行社のメインホールは壮観 でした。

でした。

中には、仙台や盛岡ほかでも観た舟越保武「原の城」(1971) とか、

「これはどう見ても佐藤忠良

「これはどう見ても佐藤忠良 」な作品(カンカン帽)とか、

」な作品(カンカン帽)とか、

舟越桂(父・保武と共に親子2代で中原悌二郎賞を受賞)の作品(そこだけの冬)とか、

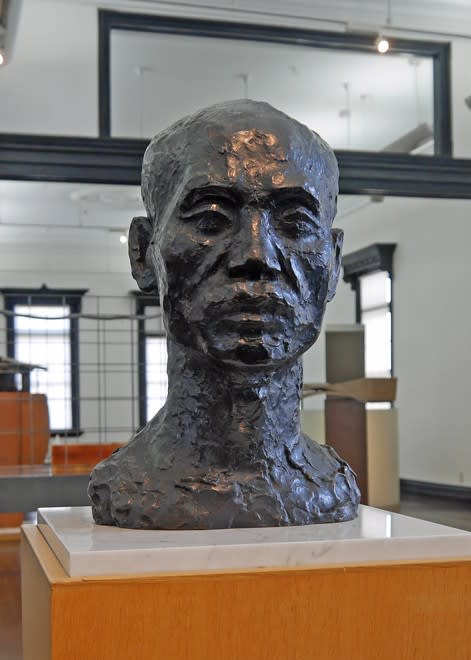

中原悌二郎が絵画から彫刻に転じるきっかけとなった荻原守衛の作品(坑夫)など、

中原悌二郎が絵画から彫刻に転じるきっかけとなった荻原守衛の作品(坑夫)など、

とは言え、初めてお名前を拝見する作家さんの作品がほとんどです

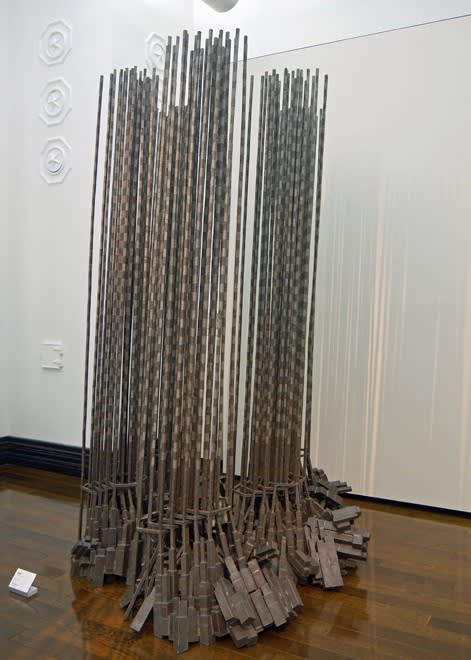

そんな中、なんとも印象的 かつ楽しかった

かつ楽しかった のが、きのこのようでもあり、三度笠のようでもあるこちらの作品でした。

のが、きのこのようでもあり、三度笠のようでもあるこちらの作品でした。

大平實「Casa (家)」というタイトルは、おそらく Casa = カーサ = 笠 にかけているのでしょう

素材は「割って折った廃材、楓のフレーム」だそうで、質感も色も面白い

質感といえば、福岡道雄「九頭竜ダム」もまた独特でした。

素材は「ポリエステル、木」だそうで、触ってみたい と思わせる、ゴツゴツかつちょっとヌメっとした不思議な質感です

と思わせる、ゴツゴツかつちょっとヌメっとした不思議な質感です

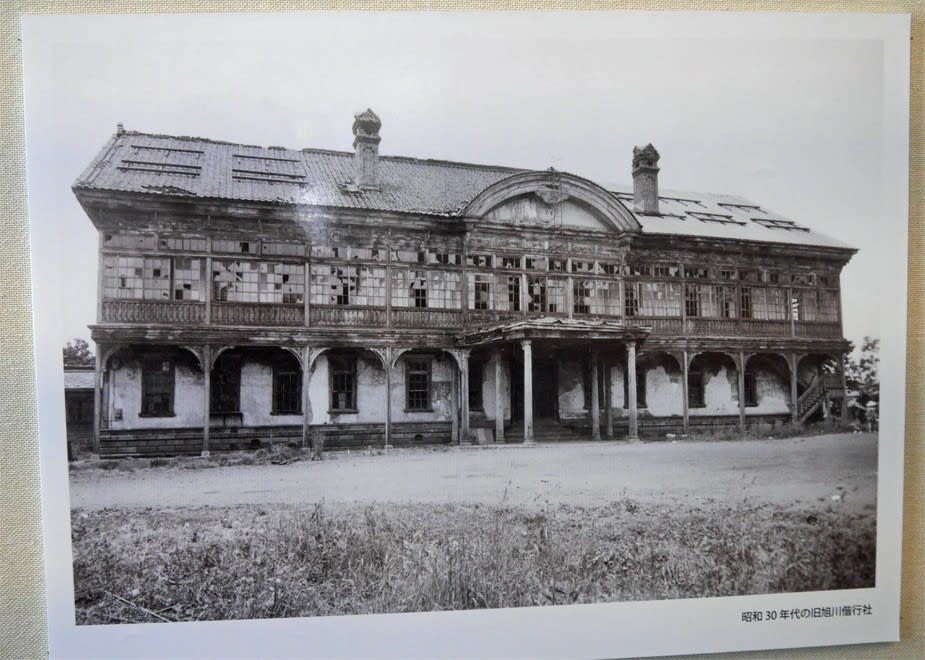

最後に旧旭川偕行社資料室を見物しました。

「#2-2」に載せたこの建物の古写真 はこの資料室で拝見したものです。

はこの資料室で拝見したものです。

で、まずは、古典風の柱頭。

偕行社の外観上の大きな特徴となっている半円形のポーチは現在6本の柱で支えられていますが、このうち建物側中央の2本は明治44(1911)年に追加されています。

これらの柱はコリント式オーダーと呼ばれる様式で作られており、古典主義美術によく見られるアカンサス(キツネノゴマ科の植物)の装飾が施されています。

この柱頭は昭和53(1978)年の工事の際に取り替えられ保存されていたもので、タモ材が使われています。

だそうです。

今にして思えば、玄関ポーチ周りの写真 を撮ってこなかったことが悔やまれます。

を撮ってこなかったことが悔やまれます。

それでもなんとか、撮った写真を見つくろって、拡大すると、、、、この部分ですな。

こうして洋風を気取った旭川偕行社の建物は、当初は瓦葺きで、その棟瓦(むねがわら)の両端に乗せられていたのは、

純和風 の鬼瓦 feat. ★

の鬼瓦 feat. ★

まさしく和様折衷の擬洋風建築の面目躍如です

そういえば、2011年のGW期間中に見学した熊本のジェーンズ邸・日赤記念館も、こういう柱頭&鬼瓦の組み合わせ(記事) でしたっけ…

そうそう、「ジェーンズ邸・日赤記念館」は、2016年4月の熊本地震で全壊 したと聞いていた

したと聞いていた のですが、

のですが、

この記事を書くにあたって調べると、場所を移して再建工事中 らしい

らしい

でも、工事の進捗過程は、再建工事を支援 している同志社校友会 熊本支部のHPで詳細に知ることができますが、そこで「令和3年(2021)年度の完成を目指して再建工事が行われています」と書かれているものの、まだ完成のニュースは耳にしていません。

している同志社校友会 熊本支部のHPで詳細に知ることができますが、そこで「令和3年(2021)年度の完成を目指して再建工事が行われています」と書かれているものの、まだ完成のニュースは耳にしていません。

と、思ったら、こちらのサイトによると、「2023年度の初めごろに復旧・公開予定です」ですって

公開されたら、熊本城の復興状況の確認 かたがた、また熊本に行かねば

かたがた、また熊本に行かねば

おおっと、話が逸れた

「鬼瓦」に戻ります。

建築当初の偕行社は瓦葺きの屋根となっていました。この鬼瓦は棟瓦の両端に乗せられていたもので、師団建設のために臨時に設けられた瓦工場で製作されたものと考えられます。

昭和43(1968)年の復元改修の際に屋根が鉄板葺きに改められ、現在は鬼瓦の形を模した木製のものが乗せられています。

だそうです。

屋根瓦の天敵は凍結だと聞きます。

瓦に染み込んだ水分 が凍結すると、体積が膨脹して瓦が自壊

が凍結すると、体積が膨脹して瓦が自壊 するという凍害は北国では不可避に近いらしく、技術が進歩しているはずの現代でも、私の故郷では瓦葺きの家

するという凍害は北国では不可避に近いらしく、技術が進歩しているはずの現代でも、私の故郷では瓦葺きの家 を見ることは稀です(瓦の重量への懸念もあるでしょうけれど)。

を見ることは稀です(瓦の重量への懸念もあるでしょうけれど)。

「#2-2」で、

(旭川偕行社の)設計 は陸軍臨時建築部だそうですが、現地の自然環境を考慮せず設計したのか、第七師団側が、南国風の意匠を求めたのか、どちらなんでしょ

は陸軍臨時建築部だそうですが、現地の自然環境を考慮せず設計したのか、第七師団側が、南国風の意匠を求めたのか、どちらなんでしょ

と書きましたが、説明板に「臨時に設けられた瓦工場」とあること(≒当時の旭川では瓦の需要が無かった?)からしても、「現地の自然環境を考慮せず設計した」のが真相のような気がします

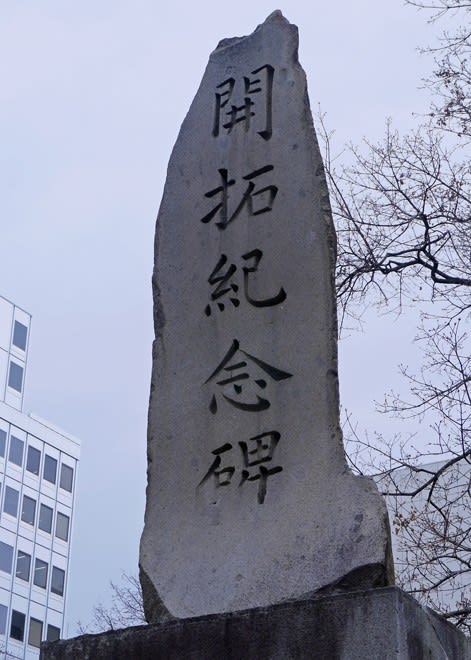

ところで、屋根瓦の中央の「★」は、開拓使由来の五稜星(サッポロビール

ところで、屋根瓦の中央の「★」は、開拓使由来の五稜星(サッポロビール のシンボルでもある)ではなく、帝国陸軍が帽章に使っていた「星章」なのでしょう。表現が立体的ですし。

のシンボルでもある)ではなく、帝国陸軍が帽章に使っていた「星章」なのでしょう。表現が立体的ですし。

もしかしたら、五稜星と星章の両方にかけている可能性もありますけど…

なお、五稜星と現在の北海道章については、2011年12月の記事「正確な正七角形を描くのはほとんど不可能」で考察(というほどでもない )しておりますので、ご参考まで。

)しておりますので、ご参考まで。

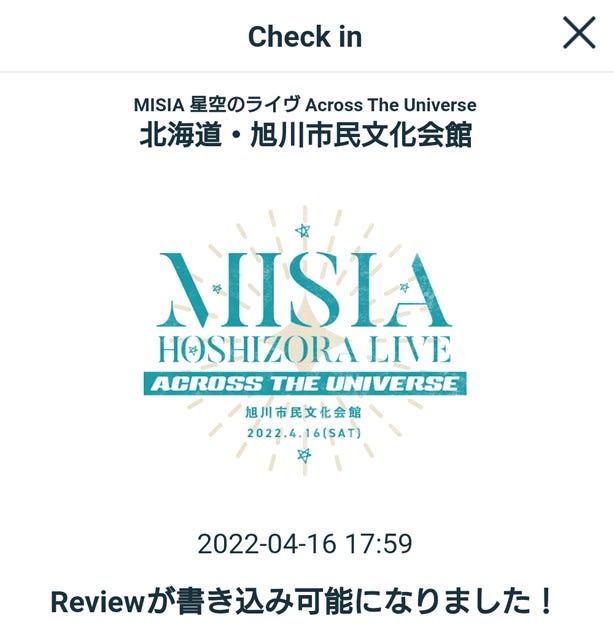

さて、きょうは「MISIA CANDLE NIGHT 2022 PEACE OF MIND

さて、きょうは「MISIA CANDLE NIGHT 2022 PEACE OF MIND 」を聴きに、河口湖まで出かけてきます。

」を聴きに、河口湖まで出かけてきます。

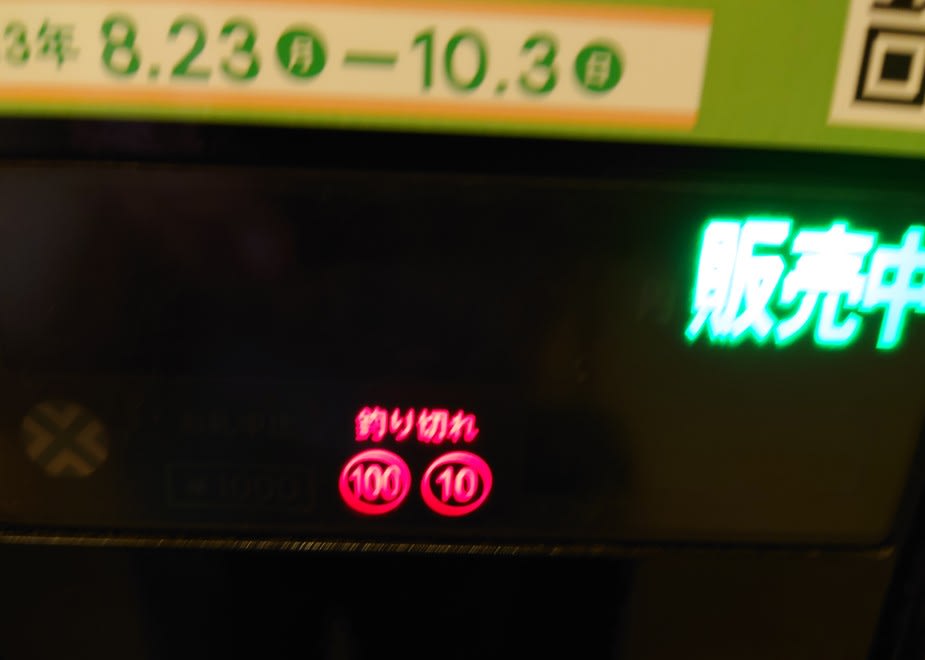

交通手段は電車 で、富士急行に乗るのは、人生初

で、富士急行に乗るのは、人生初 です。しかも、少なくとも往路は、特別列車「MISIA 星空のライヴ号」

です。しかも、少なくとも往路は、特別列車「MISIA 星空のライヴ号」 に乗る予定なのです

に乗る予定なのです

今回は日帰り ですので、明日は、旅行記のつづきを書けるかもしれませんが、「日帰り遠征記ダイジェスト」(遠征記)になるかも知れませんので、お含みおきください

ですので、明日は、旅行記のつづきを書けるかもしれませんが、「日帰り遠征記ダイジェスト」(遠征記)になるかも知れませんので、お含みおきください

つづき:2022/05/02 1年半ぶりの旭川⇒札幌旅行 #2-5

つづき:2022/05/02 1年半ぶりの旭川⇒札幌旅行 #2-5

![大平實「Casa (家)」[部分]](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/65/24/5710a06ef767589e54663bef472ec913.jpg)

を降り、最初の交差点を

を降り、最初の交差点を

を浴びると

を浴びると

と、

と、

は

は

で旭川市内の博物館・美術館を検索するとヒットした

で旭川市内の博物館・美術館を検索するとヒットした

と思ったものでしたっけ

と思ったものでしたっけ

では、

では、

とこんな感じ。

とこんな感じ。

のリズム

のリズム

につくと、

につくと、 」

」

」

」

では、ひたすら

では、ひたすら

なら知っている

なら知っている

胸のつかえが下りました

胸のつかえが下りました に到着し、

に到着し、

のアートワーク

のアートワーク を思い出します

を思い出します

も

も

か、往復で

か、往復で の中、

の中、 を使うタイプのコインロッカーも

を使うタイプのコインロッカーも

」

」

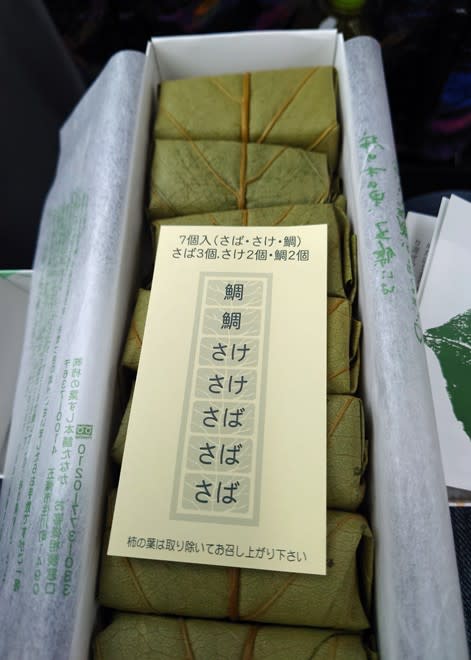

をいただきました。

をいただきました。