だいぶ間が空いてしまいましたが、先々週金曜日 (2月19日)のお出かけのことを書いた「だいぶ体調が良くなったので上野にお出かけ (前編)」のつづきです。

(2月19日)のお出かけのことを書いた「だいぶ体調が良くなったので上野にお出かけ (前編)」のつづきです。

ほんとはさっさと書いてしまいたかったのですが、正直、前後編に分ける必要があったのか? と思うほど、後半に書くべきネタが少ないのでありまして…

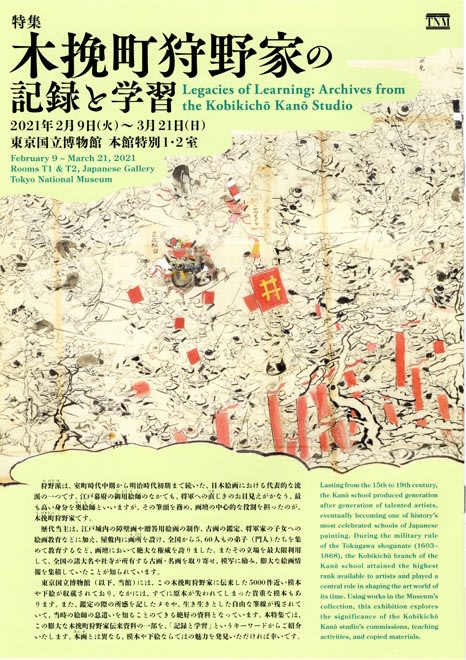

とはいえ、書いておきたい話が皆無でもありませんので、前編で書いた特集展示「木挽町狩野家の記録と学習」以外で、惹かれた作品をいくつか紹介いたしましょう。

まずは、こちらは既に2月21日で終わってしまった特集展示「館蔵 珠玉の中国彫刻」で拝見した仏像から。

この仏像は、法隆寺が所蔵する檀像「観音菩薩立像(九面観音像)」(記事はこちら)を元に、1893年に森川杜園が彫った模刻像です。

この仏像は、法隆寺が所蔵する檀像「観音菩薩立像(九面観音像)」(記事はこちら)を元に、1893年に森川杜園が彫った模刻像です。

私、中国の仏像は、あんまり好みじゃありませんで、「仏像ならガンダーラか日本」なのですが、この7世紀に唐で彫られたたというこの「観音菩薩立像(九面観音像)」のオリジナルを法隆寺で拝見したとき(記事)は、そんな私の嗜好がひっくり返る ような衝撃

ような衝撃 でした。

でした。

そして、今、この観音さま(オリジナル)は、「私のお気に入りの仏さま 10選」に唯一入る渡来仏でいらっしゃいます。

東京国立博物館(トーハク) 本館の総合文化展(平常展示)の中で、一番地味なのは、2階 15室の「歴史の記録」じゃないかと思っているのですが、私が密かに楽しみ にしている展示でもあります。

にしている展示でもあります。

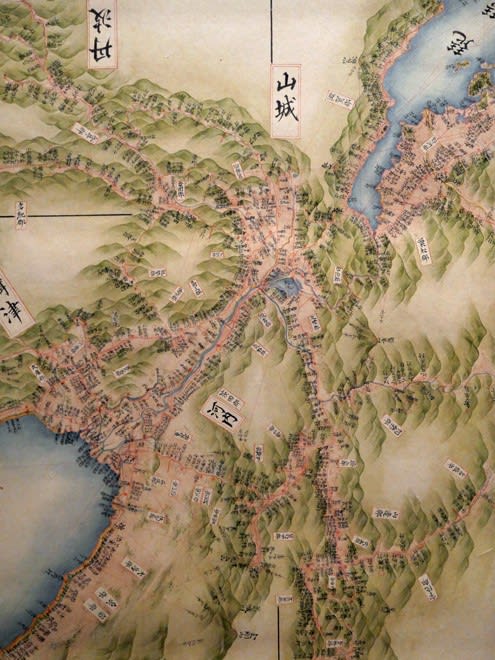

今年度は、

伊能忠敬測量による日本沿海輿地図(中図)、各種の博物図譜、五海道分間延絵図のうち基幹街道である五街道、古写真を展示し、19世紀日本の社会、文化、交通、景観などを紹介します。

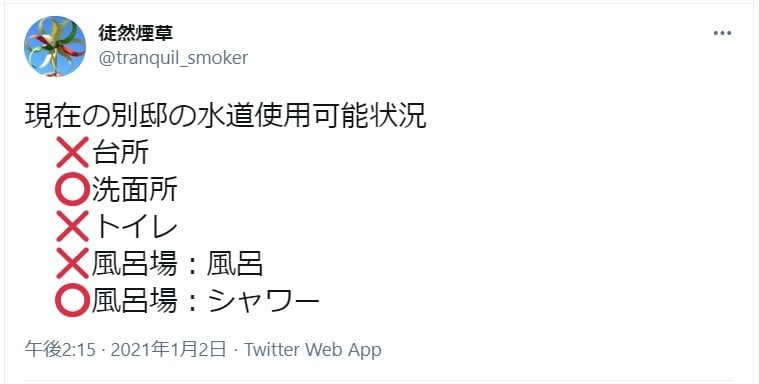

で、この日(2月19日)の日本沿海輿地図は、

関西地方の中図が展示されていました。

関西地方の中図が展示されていました。

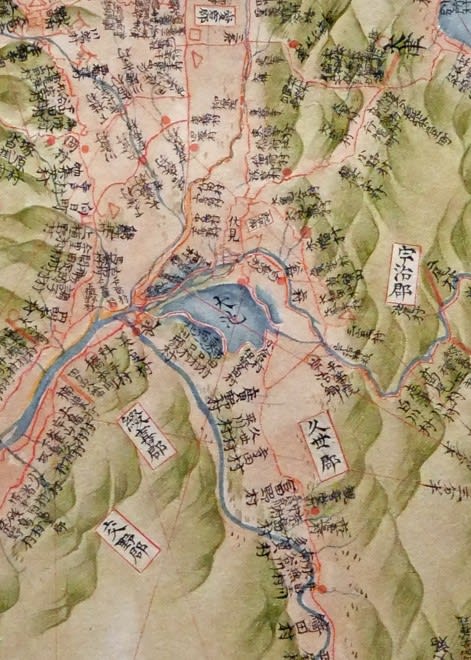

そして、この地図の京都の南部を、去年1月に行った宇治(記事はこちら)辺りをしげしげと視る と、、、

と、、、

「大池」とあるのは、今は亡き巨椋池ですな

そういえば、巨椋池って、いつまであったんだろうか 今は跡形もないけど…

今は跡形もないけど…

と調べると、、、っつうか、Wikipediaに書かれていました

それによると、

江戸時代には一般に大池と呼ばれており、巨椋池という名が広く使われるようになったのは近代に入ってからである。

だそうで、なるほどなるほど

そして、1940年代までに干拓されて、巨椋池は無くなってしまったのか

そして、そして、Wikipediaの、

京都競馬場の馬場の中央にある池は、かつての巨椋池の名残りを残した池だと考えられてきた。1999年(平成11年)に、京都府によって池中の生物の生態調査が実施されている。

との記載に、ほぉ~

京都競馬場は昨年末から約2年半にわたる大改修工事に突入していますが、この機会を捉えて、再調査 したりするんでしょうかねぇ

したりするんでしょうかねぇ

五海道分間延絵図は「甲州道中分間延絵図」で、

ここで描かれているのは、

甲州街道が玉川上水が交差する辺りっぽい。

当然のことながら、江戸は現在の東京へと繋がっているんですな。

同じ展示室で目に止まったのは、こちら の古写真

の古写真

これはもしかして…

と思ったら、説明板 によると、

によると、

浄土真宗の宗祖親鸞聖人の遺骨を祀る大谷本廟、いわゆる西大谷の一角にある圓通橋(通称眼鏡橋)です。前庭から総門に向かうなかに架けられています。

と、やはり、京都の大谷本廟(西大谷)に向かって架かる「眼鏡橋」でした。

展示されていた古写真は「明治時代(19世紀)」に撮られたものだそうで、まぁ、変わりようがない、というところでしょ

次は、トーハクの中で私がもっとも楽しみ にしている本館2階 5・6室「武士の装い―平安~江戸」に展示されていたこちら

にしている本館2階 5・6室「武士の装い―平安~江戸」に展示されていたこちら の羽織。

の羽織。

徳島・蜂須賀家伝来の「袖無革羽織 白地薬玉模様」(18~19世紀)です。(展示はきょうで終了しました)

徳島・蜂須賀家伝来の「袖無革羽織 白地薬玉模様」(18~19世紀)です。(展示はきょうで終了しました)

裏身頃がまた現代的でよござんす

この羽織は、説明板に、

徳島藩の厩方(うまやかた)で一括して23件の装束が長持ちに保管されていました。稀に見る華やかな装束がそろっており、「犬追物」「流鏑馬」「打毬」「鷹狩」といった伝統行事のために特別に誂えられたものでしょう。端午の節句にちなんだ薬玉模様を描絵を表わしています。

とありますので、戦場用(陣羽織)ではなく、イベント用の晴れ着なんでしょう。

ところで、この記事を書いていて知ったのですが、徳島藩10代藩主の蜂須賀義重公は、末期養子として秋田の佐竹家から入った方でした。

Wikipediaによれば、義重は、徳島藩主に就いて15年後の1769年、「藩政宜しからずとして幕府より隠居を命じられ」隠居

更に、

かなりの贅沢三昧の生活を幕府に咎められ、江戸屋敷への蟄居を強要されそうになったので、1788年8月、阿波の富田屋敷へ移り、江戸行きは免れた。

だそうで、この華やか な「袖無革羽織 白地薬玉模様」は、「贅沢三昧」だったとされる蜂須賀義重公好みなのかもしれません

な「袖無革羽織 白地薬玉模様」は、「贅沢三昧」だったとされる蜂須賀義重公好みなのかもしれません

久しぶりのトーハク観覧を楽しんだ私は、鶯谷駅から山手線 に乗って池袋に向かったのですが、トーハクの東隣にある両大師の屋根の装飾に目

に乗って池袋に向かったのですが、トーハクの東隣にある両大師の屋根の装飾に目 が止まりました。

が止まりました。

上の写真では良く判らない と思いますので、肝心

と思いますので、肝心 の部分を拡大しましょ。

の部分を拡大しましょ。

そこにあるのは、「二引両紋」です。

両大師を含む寛永寺では、もっぱら徳川家の三つ葉葵の紋を用いているはずなのになぜ? ←あざとい

寛永寺の開山は、両大師(開山堂)に祀られている慈眼大師こと天海僧正です。

「二引両紋」が天海の紋であること(桔梗:明智家の紋 ではありませぬ

「二引両紋」が天海の紋であること(桔梗:明智家の紋 ではありませぬ )は、こちらで書いたとおり。

)は、こちらで書いたとおり。

当然のことながら、江戸は現在の東京へと繋がっているんですな。(二度目 )

)

このあと、池袋でとある目的の下、行動した私ですが、目的を達することはできず 、結局は、週に一度の「分不相応(=豪華)な昼食

、結局は、週に一度の「分不相応(=豪華)な昼食 」をとって帰宅したのでありました。

」をとって帰宅したのでありました。

以上です。

の頭部しか見えず、

の頭部しか見えず、

つづき:

つづき: に座り続けたみたいな感じ)

に座り続けたみたいな感じ)

の大浴場で濡れた

の大浴場で濡れた 」

」

を干す

を干す を運転していく

を運転していく クリニックの入っている建物

クリニックの入っている建物 には

には

できないな…

できないな…

に行き、

に行き、

での

での を描いた作品で、画面の右半分を占める

を描いた作品で、画面の右半分を占める

して展示されていました。

して展示されていました。

久しぶりに拝見した

久しぶりに拝見した