「南九州旅行記(その1:水前寺公園の巻①)」のつづきです。

時間は前後しますが、水前寺成趣園に入るとすぐにこちらの建物、というか、何というか、要するに電話ボックス が目に止まりました。

が目に止まりました。

説明板によりますと、

この公衆電話ボックスは、明治34年2月熊本郵便電信局坪井支局(現在、熊本南千反畑郵便局)の前に、九州最初に設置したものです。当時は、公衆電話を「自働電話」と呼んでいました。

九州の電話自動化完了の年と第30回電信電話記念日を記念して、当時のボックスを復元しました。

みなさまの公衆電話としてご愛用ください。

昭和54年10月23日

だそうで、電話ボックスとして現役です。

でも、なぜ水前寺成趣園の中に移設したのでしょうか?

その辺りは謎です

私、生で歌舞伎を観たことはありますが、能は小学校か中学校の授業で教育映画 を見ただけです。そして、ひたすら退屈…

を見ただけです。そして、ひたすら退屈… という嘆かわしい記憶しか残っていません。

という嘆かわしい記憶しか残っていません。

今にして思えば、子どもたちに能を見せるのは、よほどの偶然が起こらない限り、能に対するマイナスのイメージを子どもたちに植えつけるだけではないかとは思っています。

それなりの人生経験を積んで、下地ができてから能を観たら、かなり受け止め方は違うのではなかろうかと…。

私の場合、かなり残念なことになってしまったようです。

さて、水前寺成趣園の芝生の中に、能楽堂(能楽殿)がありました。

この能楽殿では、毎年8月の第一土曜日に全国で「5番目の古い歴史と実績」を持つ薪能が行われるそうです。

いつか、薪能を、いや、とりあえずは日中の、それも屋内の能楽堂でもいいですから、能というものを生で鑑賞してみたいものです。

もしかすると私、いや、恐らく能舞台を見たのはこの時が初めてです。

能舞台の周りにはめられたガラス戸がかなりホコリまみれだったのが残念です…

でもって、能楽殿を裏から見ると、

普通の住宅 のようでした。エアコン完備だし…。

のようでした。エアコン完備だし…。

水前寺成趣園の中で一番古いものといえば、何と言ってもこの建物でしょう

別角度から観ると、、、

さらに反対側から内部を観ると、、、

この直線 日本です

日本です

この建物は「古今伝授の間(こきんでんじゅのま)」と呼ばれるもので、おごそかな文体の「由来書き」によれば、

この萱葺の古風な建物を古今伝授之間と申します 今から凡そ四百年程前 京都御所の中に建っていました 後陽成天皇の皇弟 桂宮智仁親王の書院を兼ねた茶室でございます

この部屋で細川家初代の細川幽斎公が桂宮智仁親王に「古今和歌集の解説の奥儀」を伝授された由緒深い建物でございます

後に桂宮家に於て此の建物を永く保存せんが為に その御領地山城国乙訓郡開田村(現京都府長岡京市)に在る長岡天満宮の境内に移し 長岡茶屋と申されました

その後 明治初年に之を縁故ある細川家に賜り大正元年に水前寺公園正面の現在の地に昔の型通り 移築されました

だそうです。

桂宮智仁親王といえば、かの桂離宮の基礎をつくった(?)お方。

だからというわけではなく、良いです…

掛け軸の位置が高すぎる気がしないでもありませんけど…

水前寺成趣園のHPに「この建物から見る成趣園の風景が最も良いとされている」という「風景」がこちら。

2枚の写真を不細工につなげて申しわけありません m(_ _)m

と、この時、視線に飛び込んできたのは、、、

私の傍らの木からぷら~んとぶら下がっていた虫

見ているとこの虫、へにゃへにゃと体を動かしながら、どうやら木の枝まで登ろうとしているようです。

風がそよぐたびに、大きく揺られながらも、虫は懸命に自分の糸を登っていきます。

そしてついには、虫は無事に木の枝にたどり着いた のでありました。

のでありました。

めでたしめでたし…。

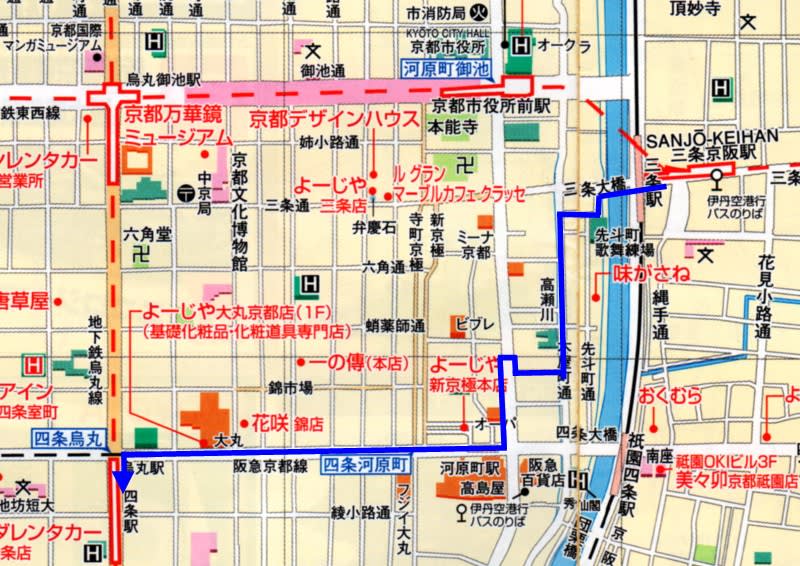

妙なところで妙に満足した私は、水前寺成趣園を後にして、この案内図を頼りに次の目的地に向かいました。

つづき:2011/06/11 南九州旅行記

つづき:2011/06/11 南九州旅行記

(その3:水前寺公園の巻③)

は遅い便しかとれなかったもので、4月29日の記事「

は遅い便しかとれなかったもので、4月29日の記事「 で熊本市内に入って、あとはホテル

で熊本市内に入って、あとはホテル で寝るだけ

で寝るだけ でした。

でした。 )⇒

)⇒ に投入)⇒

に投入)⇒ (

( )⇒

)⇒ ⇒

⇒

が否応もなく背景になってしまうのが残念…

が否応もなく背景になってしまうのが残念…

がぶつかってきたら

がぶつかってきたら

でできた(つくった?)大きな

でできた(つくった?)大きな

のとか、

のとか、

つづき:2011/05/31

つづき:2011/05/31  QUEST

QUEST

」を届けて欲しい

」を届けて欲しい

を。

を。

ことを前提にした写真もあるけれど)、

ことを前提にした写真もあるけれど)、

や文章

や文章 が

が 私のように、この絵を教科書か参考書か事典で見たことのある人は少なくないと思います。

私のように、この絵を教科書か参考書か事典で見たことのある人は少なくないと思います。 「

「

なもので、CDショップに行けるのは週末だけの私、当然のように「

なもので、CDショップに行けるのは週末だけの私、当然のように「 で注文いたしました。

で注文いたしました。

が

が

なんてことにならなければ良いのですが…

なんてことにならなければ良いのですが…

の前に立っていますが、暗殺事件の現場となった醤油屋さん

の前に立っていますが、暗殺事件の現場となった醤油屋さん