それは、今月行われる予定のドナルド・フェイゲン来日公演に乗じて、先月末に刊行された『THE DIG』のまるまるスティーリー・ダン特集本を図書券を使って購入し、週末にiPodで彼らの珠玉の名ナンバーを聴きながら、コーヒーハウスでカップ片手に本書を読み耽って、ひとりで大いに盛り上がっていた矢先の訃報だった。

「スティーリー・ダンでの活躍でも知られるウォルター・ベッカー(Walter Becker)が死去。

いずれもベッカーの公式サイトの発表を元に報じています。死因は明らかにされていません。

ベッカーは67歳でした。」

まぁこのウォルター・ベッカー逝去のニュース、最初ツイッター上で知ったのだが、すぐに訃報ニュースの記事が削除されたり、公式サイトがハッキングされてベッカー逝去のデマが流布したなど、かなり情報が交錯してて不可解さ極まりなかった。

つか、デマだったとしても誰に何のメリットがあんねん?と、謎は深まるばかりなのだが。

とにかく私にとってウォルター・ベッカーは、昔から実に謎めいた存在であった。

スティーリー・ダンの楽曲は大好きで、学生の頃から嗜んでいたが、ウォルター・ベッカーの存在を認識したのは確か10年前くらいからだったと思う。

彼は一体バンド内でどのパートを担当しているのか?彼の特性とは何か?

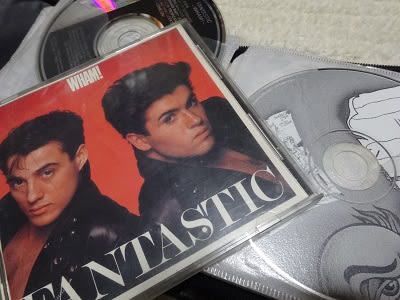

と、まぁ私の中でウォルター・ベッカーは、ワムにおけるアンドリュー・リッジリーみたいな存在だったと思う(というのは言いすぎか)。

ただ、写真を見てもわかるとおり、ヴィジュアルで売っていたなんて可能性は1ミリたりとも感じられない。

日本全国探しても「ウォルター・ベッカーが大好き!」なんて言ってる女子高生を見つけ出すのは至難の業であろう。

ウォルター・ベッカー(右)どうみてもオタクっぽいよな。

で、10年前にスティーリー・ダンの作品を紙ジャケリマスタでコンプリートした時にわかったことは、バンド内ではベースを弾くこともあり、ギターも所々で弾いてるらしいということだった。

こんな曖昧な認識で、ま、特にそれ以上追求することもなく現在にまで至ってしまった。

で、今回特集本が刊行されたので、これだけ好きなんだからいっちょその辺のことを詳しく追及してみようと本書を購入したわけである。

スティーリー・ダンがまだ固定のメンバーがいるバンド形態だった初期の作品(1st~2nd)では、ベッカーはベースを担当していたらしい。だってバンド内にはスカンク・バクスターとデニー・ダイアスという2人の弾きまくりのギタリストがいたからね。

ま、ベッカーのベースに関してはそれほど目立ったプレイは見られず、あくまで楽曲に沿った当たり障りのないプレイ。

で、3rdから固定メンバーにとらわれず、ゲストプレイヤーをガンガン投入するようになって(さわやか革命)、ここで初めてベッカーはギターで参加するようになる。

ただ、特集本でも「この曲のこのギターソロはベッカーだと思われる」といったように推測の形で語られていて、実に曖昧な説明がほとんどなので困ったもんだ。

ま、彼はベースにしろギターにしろ、グイグイ前に出て見せつけてやろうってタイプのプレイヤーではなく、あくまで理想の、いい楽曲を作ろうというクリエイトタイプの人なんだと思う。

つまりいわゆる“楽曲至上主義”ってやつ。

もちろん人前でもギターを弾く一流のプレイヤーなんであるが、なんせ当時のスティーリー・ダンの2人は大のツアー嫌いだったらしく、とにかくスタジオに籠もって曲作りをしていたい奴らだったんだって。その辺も実にウマの合う似た者同士の2人だったんだろう。

まぁそんな2人のエゴイズムが他のオリジナルメンバーを追い出す結果になるのだが(ただし、ダイアスは『Aja』まで残在していた)。

この特集本で提示された曲を聴いて、ベッカーのギタープレイを確認してみたりしたけど、思ったのは地味にカッコいいということぐらいだった。

ようはベッカーは“センスの人”なのだ。

スティーリー・ダンの楽曲はどれも“おしゃれ”だということが言える。

でも、おしゃれな曲なんて世の中にいっぱいある中で、スティーリー・ダンの楽曲が特別に惹きつけられるのは、やっぱフェイゲン、そしてベッカーが編みだすコード進行が他にはない並々ならぬ斬新さと美しさを備えているからなのだろう。

それもこれ見よがしではなく、私のように音楽理論の知識がほとんどない者にはそれがわからないほどさりげにやっているということ。

バード大学の音楽サークルの部室前を通りかかったフェイゲンが、そこから聞こえてきたウォルター・ベッカーの奏でるギターの音色に惹かれたことがキッカケで2人は出会い、スティーリー・ダンが誕生した。

その運命的な唯一無二の相棒を失ったことのフェイゲンの今の喪失感は、我々には想像を絶するものであろう。

来日公演を直前に控えたフェイゲンの心境がとても気がかりな今日この頃である(行く予定はありませんが)。

Live on Letterman in 1995

今日の1曲:『Josie』/ Steely Dan

「スティーリー・ダンでの活躍でも知られるウォルター・ベッカー(Walter Becker)が死去。

いずれもベッカーの公式サイトの発表を元に報じています。死因は明らかにされていません。

ベッカーは67歳でした。」

まぁこのウォルター・ベッカー逝去のニュース、最初ツイッター上で知ったのだが、すぐに訃報ニュースの記事が削除されたり、公式サイトがハッキングされてベッカー逝去のデマが流布したなど、かなり情報が交錯してて不可解さ極まりなかった。

つか、デマだったとしても誰に何のメリットがあんねん?と、謎は深まるばかりなのだが。

とにかく私にとってウォルター・ベッカーは、昔から実に謎めいた存在であった。

スティーリー・ダンの楽曲は大好きで、学生の頃から嗜んでいたが、ウォルター・ベッカーの存在を認識したのは確か10年前くらいからだったと思う。

彼は一体バンド内でどのパートを担当しているのか?彼の特性とは何か?

と、まぁ私の中でウォルター・ベッカーは、ワムにおけるアンドリュー・リッジリーみたいな存在だったと思う(というのは言いすぎか)。

ただ、写真を見てもわかるとおり、ヴィジュアルで売っていたなんて可能性は1ミリたりとも感じられない。

日本全国探しても「ウォルター・ベッカーが大好き!」なんて言ってる女子高生を見つけ出すのは至難の業であろう。

ウォルター・ベッカー(右)どうみてもオタクっぽいよな。

で、10年前にスティーリー・ダンの作品を紙ジャケリマスタでコンプリートした時にわかったことは、バンド内ではベースを弾くこともあり、ギターも所々で弾いてるらしいということだった。

こんな曖昧な認識で、ま、特にそれ以上追求することもなく現在にまで至ってしまった。

で、今回特集本が刊行されたので、これだけ好きなんだからいっちょその辺のことを詳しく追及してみようと本書を購入したわけである。

スティーリー・ダンがまだ固定のメンバーがいるバンド形態だった初期の作品(1st~2nd)では、ベッカーはベースを担当していたらしい。だってバンド内にはスカンク・バクスターとデニー・ダイアスという2人の弾きまくりのギタリストがいたからね。

ま、ベッカーのベースに関してはそれほど目立ったプレイは見られず、あくまで楽曲に沿った当たり障りのないプレイ。

で、3rdから固定メンバーにとらわれず、ゲストプレイヤーをガンガン投入するようになって(さわやか革命)、ここで初めてベッカーはギターで参加するようになる。

ただ、特集本でも「この曲のこのギターソロはベッカーだと思われる」といったように推測の形で語られていて、実に曖昧な説明がほとんどなので困ったもんだ。

ま、彼はベースにしろギターにしろ、グイグイ前に出て見せつけてやろうってタイプのプレイヤーではなく、あくまで理想の、いい楽曲を作ろうというクリエイトタイプの人なんだと思う。

つまりいわゆる“楽曲至上主義”ってやつ。

もちろん人前でもギターを弾く一流のプレイヤーなんであるが、なんせ当時のスティーリー・ダンの2人は大のツアー嫌いだったらしく、とにかくスタジオに籠もって曲作りをしていたい奴らだったんだって。その辺も実にウマの合う似た者同士の2人だったんだろう。

まぁそんな2人のエゴイズムが他のオリジナルメンバーを追い出す結果になるのだが(ただし、ダイアスは『Aja』まで残在していた)。

この特集本で提示された曲を聴いて、ベッカーのギタープレイを確認してみたりしたけど、思ったのは地味にカッコいいということぐらいだった。

ようはベッカーは“センスの人”なのだ。

スティーリー・ダンの楽曲はどれも“おしゃれ”だということが言える。

でも、おしゃれな曲なんて世の中にいっぱいある中で、スティーリー・ダンの楽曲が特別に惹きつけられるのは、やっぱフェイゲン、そしてベッカーが編みだすコード進行が他にはない並々ならぬ斬新さと美しさを備えているからなのだろう。

それもこれ見よがしではなく、私のように音楽理論の知識がほとんどない者にはそれがわからないほどさりげにやっているということ。

バード大学の音楽サークルの部室前を通りかかったフェイゲンが、そこから聞こえてきたウォルター・ベッカーの奏でるギターの音色に惹かれたことがキッカケで2人は出会い、スティーリー・ダンが誕生した。

その運命的な唯一無二の相棒を失ったことのフェイゲンの今の喪失感は、我々には想像を絶するものであろう。

来日公演を直前に控えたフェイゲンの心境がとても気がかりな今日この頃である(行く予定はありませんが)。

Live on Letterman in 1995

今日の1曲:『Josie』/ Steely Dan

第一位:『ナマで踊ろう』 / 坂本慎太郎

第一位:『ナマで踊ろう』 / 坂本慎太郎