2014年の登山は御正体山Ⅱで 〆ました。

〆ました。

過去の記録から、関西の大峰山・大台ケ原(奈良県)を紹介します。

maitabiツアー利用、

maitabiツアー利用、 夜行一泊二日の旅になった。

夜行一泊二日の旅になった。

*

東京駅から夜行バスで東名・名阪道を走り、亀山~道の駅川上で 朝食。

朝食。

7:30 登山口である行者還トンネル(登山口)に着いた。

5月21日 の行程は、(標高差1000m、約9km、8時間)

の行程は、(標高差1000m、約9km、8時間)

行者還トンネル ⇒弥山 ⇒八経ガ岳 (往路下山)⇒行者還トンネル =大台ケ原宿舎

大峰山はわが国でも最も古い歴史をもった山である。

開山は役ノ小角(修験者=山伏)と伝えられる。

655年彼は22歳で大峰山の上で苦行したというから、これを登山記録とみれば

日本最古であろう。 ~ 中略 ~

大峰山脈は大和の国のほぼ中央を南北に走る脊梁であって、長さ100kmにわたる。

その間に主なピークや峠が30ほどある。

いま多数の人が大峰詣でとして登山するのは、その中の山上ケ岳であって、頂上には

金剛蔵王権現を本尊とする大きな本堂がある。 (日本百名山:大峰山)

7:30 「行者還トンネル」登山口から アップもそこそこに

アップもそこそこに スタート。

スタート。

ツクシシャクナゲが迎えてくれた。

標高が低いところではピンク、上に登るにしたがい、深紅に変わっていく。

日が差している場所では 満開だ。

満開だ。  いい時に登ったようだ。

いい時に登ったようだ。

(クリックすると大きくなります)

かなりの急登もあったが、花を見て登れば疲れも 感じない。

感じない。

:シロヤシオ

:シロヤシオ

紅一点?シロヤシオも咲いていた。

8:30 樹林帯を抜け尾根(奥駆道)に出た。

足元を見ると白い小さな花が無数に咲いている、カタバミだ。

:尾根から

:尾根から

左:八経ケ岳(1915m)、右:弥山(1896m)は始めて姿を見せた。

弥山までの尾根道は緩やかな起伏をもって続いている。

:ネットより

:ネットより

源大師・聖宝と言い

源大師・聖宝と言い 修験道に於ける

修験道に於ける 中興の祖である。

中興の祖である。

聖宝理源大師の像がある場所を過ぎると急坂に、

「聖宝八丁」と呼ばれる九十九折りとなって弥山小屋へ。

:ネットより

:ネットより

弥山神社。

10:30 弥山へ、リュックをデポし山頂へ。(中央は八経ケ岳)

伊勢湾 台風(1959年)の影響で立ち枯れが目立つが、雨の多い土地下草はビッシリ

台風(1959年)の影響で立ち枯れが目立つが、雨の多い土地下草はビッシリ

苔が生えている。

:ヒメイチゲ

:ヒメイチゲ

早い

昼食をとって八経ケ岳へ向かう。

昼食をとって八経ケ岳へ向かう。

:サンカヨウ :オオヤマレンゲ :エンレイソウ(デカい)

弥山との標高差は20m足らずだが、一度下って、上り返すので往復1時間の歩程。

:ネットより

:ネットより

八経ケ岳の山腹はオオヤマレンゲ(天然記念物)の自生地、鹿除けの柵で 保護されている。

保護されている。

花期は7月だから蕾、エンレイソウとサンカヨウが咲いていた。

:八経ケ岳山頂

:八経ケ岳山頂

11:40 山頂。

:八経ケ岳より

:八経ケ岳より

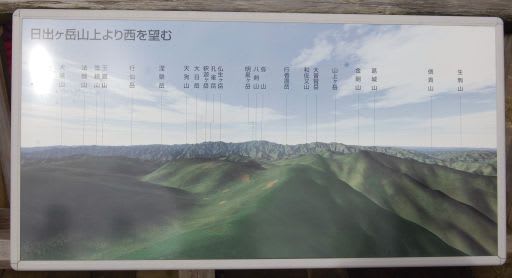

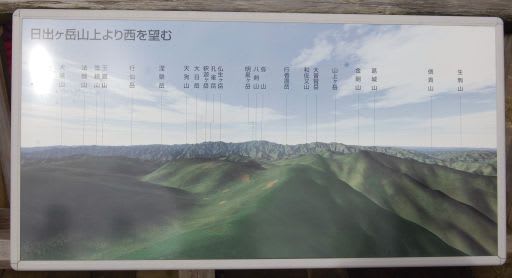

手前が弥山、右奥が大・小普賢岳、大峰奥駆道の難所にあたる。

15:00 往路を戻り、行者還トンネル登山口へ。

ここからバスで、今日の宿舎「 心の湯治館大台ケ原」へ向かう。

心の湯治館大台ケ原」へ向かう。

大台ケ原ドライブウェイを利用しての移動、バスに 酔った”やわな”登山者もいたようだ。

酔った”やわな”登山者もいたようだ。

日本百名山 大峰山(八経ケ岳) 60完登

**

5月22日 の行程は、(標高差100m、約9km、3時間)

の行程は、(標高差100m、約9km、3時間)

大台ガ原駐車場 (東大台コース)⇒日出ケ岳 ⇒牛石ケ原 ⇒大蛇ぐら ⇒大台ガ原駐車場

大和の国は日本で一番早く文化の開けた土地であるが、その南半は山岳が重畳している。

その中で南北に走っている二つの長大な山脈が大峰山脈と台高(だいこう)山脈である。

台高山脈とは、奈良・三重県境にある高見山から始まって南に延び、その終わり近くに

盛り上がっているのが大台ケ原である・ ~ 中略 ~

昔は大平と呼ばれた。それが大平原となり現在では大台ケ原山と呼ばれている。

昔の人が端的に降る雨を、ここではひと月足らずで降ってしまう。 (日本百名山:大台ケ原)

:行程

:行程

今回歩くのは「大台ケ原回遊コース」の●東大台(約9km)

東大台あらまし:日出ケ岳、正木ケ原、牛石ケ原、大蛇ぐらと目をみはる見どころが次々に展開。

シオカラ谷から駐車場への道は少々登りだがあとの道はなだらか。

シオカラ谷から駐車場への道は少々登りだがあとの道はなだらか。

大展望を楽しむには絶好。 ( 近鉄発行パンフより)

近鉄発行パンフより)

:ワチガイソウ

:ワチガイソウ

7:20 霧が立ちこめどんよりした空、 雨覚悟でスタート。

雨覚悟でスタート。

「苔鑑賞路」と命名された道を日出ケ岳へ向かう。

立枯れの木にコケが繁殖している、イトザサの茂る道は花もない。

:展望台

:展望台

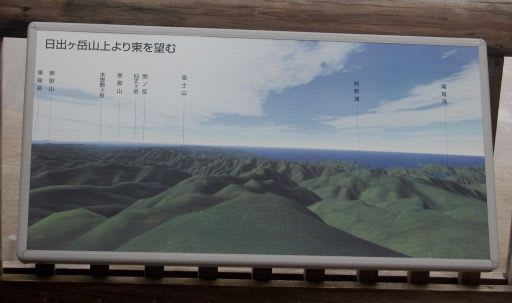

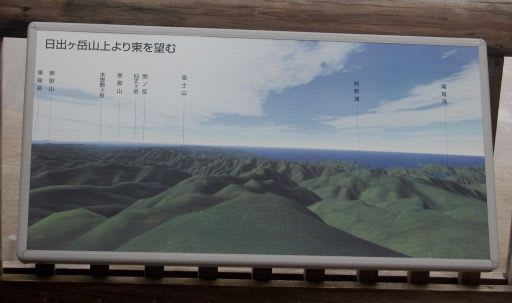

熊野 灘の見える場所に、(

灘の見える場所に、( 暗雲たれこめるといった風情だが)

暗雲たれこめるといった風情だが)

:日出ケ岳山頂

:日出ケ岳山頂

ガイトの 井さんの「山頂の方が

井さんの「山頂の方が 景色いいよ」の声で8:00 山頂に。

景色いいよ」の声で8:00 山頂に。

俄かに 霧が出て、近くの熊野灘も、山上ケ岳・八経ケ岳も

霧が出て、近くの熊野灘も、山上ケ岳・八経ケ岳も 見えない。

見えない。

正木峠へ下る道で出会ったツクシシャクナゲ、霧を背に 趣のある絵に。

趣のある絵に。

:牛石ケ原

:牛石ケ原

トウヒやモミの木が、多い、立ち枯れも目立つ。

牛石ケ原で 休憩

休憩

イトザサの広大な平原に 神武天皇の

神武天皇の 銅像や魔物を封じ込めたという伝説の牛石があり、

銅像や魔物を封じ込めたという伝説の牛石があり、

苔むした原生林と霧が幻想的な雰囲気を醸し出していた。

:神武天皇像

:神武天皇像

:牛石

:牛石

(神武天皇像と 牛石はネットから

牛石はネットから 引用しました)

引用しました)

9:00 正木峠、ツツジ類が豊富なようだ。

:不動返し

:不動返し

9:10 大台ケ原一の絶景、「大 蛇ぐら」へ。

蛇ぐら」へ。

大蛇の背にのっかかる感じで眼下を見る、 大絶壁。

大絶壁。

晴れていれば、山上ケ岳・弥山・釈迦ケ岳と続く大峰連山が見えるようだが?

それでも風が霧を飛ばし、不動返しといわれる岩にへばりついて咲いている

アケボノツツジとの 遭遇がかなった。

遭遇がかなった。

:大蛇ぐら

:大蛇ぐら

下は見えないが「絶壁」になっている (ガイドが上から 注意して!!と

注意して!!と 叫んでいた)

叫んでいた)

石楠花坂を下る、文字通り”ツクシシャクナゲ”が両側に群落し咲いている。

今が盛りのシャクナゲの撮影に多くのカメラマンが 群がっていた。

群がっていた。

シオカラ谷を「しおから吊橋」で渡り、急な石段を登るとブナ林、ブナの新緑に混ざり、

ミツバツツジも咲いていた。

10:00 大台ケ原駐車場へ。 途中雨も

落ちてきたが、何とか天気はもった。

落ちてきたが、何とか天気はもった。

バスに乗り駐車場を出る頃になって、予報通り半端ない

雨が落ちてきた。

雨が落ちてきた。

ドライブインで各自 昼食をとり、長~

昼食をとり、長~ ~

~ ~

~ ~い帰途の旅に着いた。

~い帰途の旅に着いた。

初めて登った関西の山、八経ケ岳はともかく、大台ケ原・日出ケ岳は 登ったことになるのか???

登ったことになるのか???

世界遺産にも指定されている「大峰奥駆道」を歩く登山は興味をそそるが。

日本百名山 大台ケ原(日出ケ岳) 61完登

twins

twins

久しぶりの twinsです、

twinsです、  元気です・・・・・

元気です・・・・・

明けます。

明けます。 ありがとうございました。

ありがとうございました。

,

,

スタートしてから、約2年と10ヶ月を要しての数字です。

スタートしてから、約2年と10ヶ月を要しての数字です。 営業努力もありますが)読者の皆様の協力には

営業努力もありますが)読者の皆様の協力には

感謝します。

感謝します。 神」が”

神」が” 休め”といってくれた1年でした。

休め”といってくれた1年でした。 メンテナンス」に時間を使ったので、この数字です。

メンテナンス」に時間を使ったので、この数字です。 相談しながら山に粛々と足を運ぶことを考えています。

相談しながら山に粛々と足を運ぶことを考えています。 :お供え

:お供え :正月ぐらい

:正月ぐらい 正月ぐらい、いいでしょう。

正月ぐらい、いいでしょう。

:山のお守り

:山のお守り 大宰府へ行った際、買ってきてくれた山のお守りです。

大宰府へ行った際、買ってきてくれた山のお守りです。 あわてない。

あわてない。 あわてない。

あわてない。

maitabiツアー利用、

maitabiツアー利用、 夜行一泊二日の旅になった。

夜行一泊二日の旅になった。 朝食。

朝食。 の行程は、(標高差1000m、約9km、8時間)

の行程は、(標高差1000m、約9km、8時間) アップもそこそこに

アップもそこそこに スタート。

スタート。 満開だ。

満開だ。  いい時に登ったようだ。

いい時に登ったようだ。

感じない。

感じない。 :シロヤシオ

:シロヤシオ

:

: :ネットより

:ネットより

修験道に於ける

修験道に於ける 中興の祖である。

中興の祖である。  :ネットより

:ネットより

台風(1959年)の影響で立ち枯れが目立つが、雨の多い土地下草はビッシリ

台風(1959年)の影響で立ち枯れが目立つが、雨の多い土地下草はビッシリ :ヒメイチゲ

:ヒメイチゲ

:ネットより

:ネットより 保護されている。

保護されている。 :

: :

: 心の湯治館大台ケ原」へ向かう。

心の湯治館大台ケ原」へ向かう。 酔った”やわな”登山者もいたようだ。

酔った”やわな”登山者もいたようだ。 の行程は、(標高差100m、約9km、3時間)

の行程は、(標高差100m、約9km、3時間) :行程

:行程 シオカラ谷から駐車場への道は少々登りだがあとの道はなだらか。

シオカラ谷から駐車場への道は少々登りだがあとの道はなだらか。 近鉄発行パンフより)

近鉄発行パンフより) :ワチガイソウ

:ワチガイソウ 雨覚悟でスタート。

雨覚悟でスタート。 :展望台

:展望台 灘の見える場所に、(

灘の見える場所に、( 暗雲たれこめるといった風情だが)

暗雲たれこめるといった風情だが) :日出ケ岳山頂

:日出ケ岳山頂 井さんの「山頂の方が

井さんの「山頂の方が 景色いいよ」の声で8:00 山頂に。

景色いいよ」の声で8:00 山頂に。 霧が出て、近くの熊野灘も、山上ケ岳・八経ケ岳も

霧が出て、近くの熊野灘も、山上ケ岳・八経ケ岳も

:牛石ケ原

:牛石ケ原 休憩

休憩 神武天皇の

神武天皇の :神武天皇像

:神武天皇像 :牛石

:牛石 牛石はネットから

牛石はネットから 引用しました)

引用しました)

:不動返し

:不動返し 蛇ぐら」へ。

蛇ぐら」へ。 :大蛇ぐら

:大蛇ぐら 注意して!!と

注意して!!と 叫んでいた)

叫んでいた)

群がっていた。

群がっていた。

昼食をとり、長~

昼食をとり、長~ ~

~ ~い帰途の旅に着いた。

~い帰途の旅に着いた。 登ったことになるのか???

登ったことになるのか???

twinsです、

twinsです、  元気です・・・・・

元気です・・・・・ 、21日は

、21日は クラブツーリズムに参加、

クラブツーリズムに参加、 長~~~い)

長~~~い) 福島駅 =駒草平 =刈田山 ⇒熊野岳(1841m) ⇒中丸山 ⇒坊平温泉泊

福島駅 =駒草平 =刈田山 ⇒熊野岳(1841m) ⇒中丸山 ⇒坊平温泉泊 :不動の滝

:不動の滝 :

: :

: 「お釜」を左に見ながら熊野岳へ。

「お釜」を左に見ながら熊野岳へ。 :お釜

:お釜 最近火山活動の兆候が見られると話題になっている「お釜」です。

最近火山活動の兆候が見られると話題になっている「お釜」です。 :ガンコウラン

:ガンコウラン :シラタマ

:シラタマ :熊野岳

:熊野岳 熊野岳山頂へ

熊野岳山頂へ

観光客も

観光客も スニーカーで歩いている。

スニーカーで歩いている。

北蔵王の盟主「

北蔵王の盟主「

刈田峠 ⇒前山 ⇒杉ケ峰 ⇒屏風岳 ⇒不忘山 ⇒スキー場 =遠刈田温泉

刈田峠 ⇒前山 ⇒杉ケ峰 ⇒屏風岳 ⇒不忘山 ⇒スキー場 =遠刈田温泉 :行程

:行程 :アオモリトドマツ

:アオモリトドマツ 冬になると樹氷になる。 雪の重みで成長できないと

冬になると樹氷になる。 雪の重みで成長できないと :杉ケ峰

:杉ケ峰 :チングルマとトドマツ

:チングルマとトドマツ アオモリトドマツも協力してくれました。

アオモリトドマツも協力してくれました。 楽しめるようだ。

楽しめるようだ。

紅

紅 葉の季節でした。

葉の季節でした。 :ハクサンイチゲ

:ハクサンイチゲ :紅葉したイチゲの葉

:紅葉したイチゲの葉 残っていた、紅葉した葉と一緒に。

残っていた、紅葉した葉と一緒に。

上昇気流に乗って稜線まで登ってきて

上昇気流に乗って稜線まで登ってきて :まだ登る

:まだ登る :屏風岳

:屏風岳 :屏風岳

:屏風岳 不忘山(1705m)頂へ。

不忘山(1705m)頂へ。 スキー場まで下る。

スキー場まで下る。

:マツムシソウ

:マツムシソウ

協力しましょう)

協力しましょう)

休み・・・・・。

休み・・・・・。 月山(1984m)に登った記録から紹介します。

月山(1984m)に登った記録から紹介します。 大雨。

大雨。 キヤンセル、

キヤンセル、 風呂に入り、明日の宿である羽黒山の

風呂に入り、明日の宿である羽黒山の :

: 風を感じながら

風を感じながら

幻想的ね」との声が聞こえた、

幻想的ね」との声が聞こえた、 その通り!!!

その通り!!!

:

:

:粋だね?

:粋だね? 霊峰らしく、白装束に身を固めた

霊峰らしく、白装束に身を固めた :ハクサンフウロ

:ハクサンフウロ 楽しみながら歩く。

楽しみながら歩く。  見えない。

見えない。

:仲良し・ライバル?

:仲良し・ライバル? コ

コ :ヒナザクラ

:ヒナザクラ 稀

稀 産

産 :ネットより

:ネットより

:導師(ガイド)さんと

:導師(ガイド)さんと :

: をかけて歩く。

をかけて歩く。 珍しい光景が目に入ってきた。

珍しい光景が目に入ってきた。 夏なのでこういった絵も楽しめることになる。

夏なのでこういった絵も楽しめることになる。 鳥海山」は別の機会に。

鳥海山」は別の機会に。 万人の人出確かに、

万人の人出確かに、

直進すれば坂下門はすぐですが、今日はぐるっと

直進すれば坂下門はすぐですが、今日はぐるっと

:

: :坂下門

:坂下門 待ちます(このさきで

待ちます(このさきで 荷物

荷物 :

: :坂下門

:坂下門 かかった)

かかった)

:

: :トウカエデ

:トウカエデ :桜の紅葉(2枚)

:桜の紅葉(2枚)

局門」と黄葉です。

局門」と黄葉です。

溜めちゃうと

溜めちゃうと

この通り・・・・・。

この通り・・・・・。 :蓮池濠

:蓮池濠

人の列が続きます。(左側が坂下門方面)

人の列が続きます。(左側が坂下門方面) :

: 濠です)

濠です) :

:

:

: 焼失した後は、

焼失した後は、 その大火によって焼け野原となった江戸の復興を優先した幕府は天守閣の復元を

その大火によって焼け野原となった江戸の復興を優先した幕府は天守閣の復元を 財政不足などで復元に至らないまま

財政不足などで復元に至らないまま 富士見櫓」を天守閣の代用としていた。

富士見櫓」を天守閣の代用としていた。

:

:

:

: :

: 専門家の貼った障子は

専門家の貼った障子は の電池消耗で

の電池消耗で 飛びます)

飛びます)

セッテングも)

セッテングも)

わかる。

わかる。 段

段 城郭になった。

城郭になった。