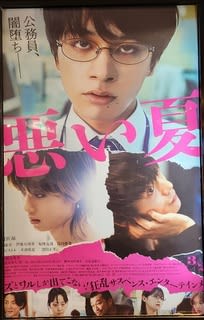

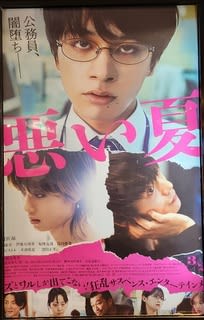

城定秀夫監督の作品としては、「女子高生に殺されたい」や「ビリーバーズ」などに比べれば、設定が幾分図式的なので“凶悪度”はそれほどでもない。しかし、原作が第37回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞した染井為人の同名小説だけあって、幅広い層にアピール出来るような毒気(?)は十分醸成されており、最後まで楽しめた。各キャストの奮闘ぶりも印象に残る。

地方都市(主なロケ地は埼玉県飯能市)の市役所で生活福祉課に勤める佐々木守は、同僚の宮田有子から思わぬ相談を受ける。同課のベテラン職員の高野洋司が生活保護受給者の女性に不埒な関係を強要しているらしいので、真相を突き止めて欲しいというのだ。渋々ながらその頼みを引き受けた佐々木は、その当事者である身持ちの悪いシングルマザーの林野愛美のもとを訪ねるが、思いがけず彼女に惹かれてしまう。高野との関係は否定する愛美だったが、実は彼女はヤクザの金本らが企む“生活保護ビジネス”の片棒を担ごうとしており、佐々木も無関係ではいられなくなる。

本作の惹句が“クズとワルしか出てこない”というものだが、中身もまさにその通り。真っ当な人間など、全然見当たらない。もっとも、斯様に社会的リファレンスを持ち合わせたキャラクターが皆無の筋立ては、作劇に求心力が不足してドラマが空中分解する恐れがある。だが、この映画は見せ方が上手く、悪いと分かっていながらそれでも道を外れてしまう人間の悲しい性を、綿密な描写で観る者を納得させていく。

主人公の佐々木にしても、たぶん公共の福祉に微力ながら寄与したいとの意志で公務員を目指したのだろう。しかし窓口で毎日ロクでもない連中の言い分を聞くうちに、内面が徐々に歪んでしまう、その背景の扱いには説得力がある。こういう真面目だが気弱な人間こそ、ワルどもの絶好の餌食になるのだ。

愛美や金本だけではなく、宮田や高野、及びそれら取り巻く連中も、まあ見事なほどのサイテー野郎ばかり。城定の演出はこいつらの醜態をエゲツなく暴き出すが、ドラマを空中分解させないだけの求心力はキープしている。終盤の、全員が雁首並べて繰り広げるスペクタキュラーな修羅場の描写も違和感が無い。

主演の北村匠海は大健闘で、ヤケになって人生を投げ出す小市民を上手く演じきっていた。愛美に扮する河合優実は“予想通り”の仕事ぶりだが、こういう内容のシャシンでは申し分ないだろう。他にも伊藤万理華に毎熊克哉、竹原ピストル、木南晴夏、そして窪田正孝と、濃い面子が揃っていて飽きさせない。あと、金本の情婦を演じる箭内夢菜は初めて見る女優だが、底抜けの性悪さが印象的。期待の持てる人材だと思う。渡邊雅紀による撮影と遠藤浩二の音楽も及第点だ。

地方都市(主なロケ地は埼玉県飯能市)の市役所で生活福祉課に勤める佐々木守は、同僚の宮田有子から思わぬ相談を受ける。同課のベテラン職員の高野洋司が生活保護受給者の女性に不埒な関係を強要しているらしいので、真相を突き止めて欲しいというのだ。渋々ながらその頼みを引き受けた佐々木は、その当事者である身持ちの悪いシングルマザーの林野愛美のもとを訪ねるが、思いがけず彼女に惹かれてしまう。高野との関係は否定する愛美だったが、実は彼女はヤクザの金本らが企む“生活保護ビジネス”の片棒を担ごうとしており、佐々木も無関係ではいられなくなる。

本作の惹句が“クズとワルしか出てこない”というものだが、中身もまさにその通り。真っ当な人間など、全然見当たらない。もっとも、斯様に社会的リファレンスを持ち合わせたキャラクターが皆無の筋立ては、作劇に求心力が不足してドラマが空中分解する恐れがある。だが、この映画は見せ方が上手く、悪いと分かっていながらそれでも道を外れてしまう人間の悲しい性を、綿密な描写で観る者を納得させていく。

主人公の佐々木にしても、たぶん公共の福祉に微力ながら寄与したいとの意志で公務員を目指したのだろう。しかし窓口で毎日ロクでもない連中の言い分を聞くうちに、内面が徐々に歪んでしまう、その背景の扱いには説得力がある。こういう真面目だが気弱な人間こそ、ワルどもの絶好の餌食になるのだ。

愛美や金本だけではなく、宮田や高野、及びそれら取り巻く連中も、まあ見事なほどのサイテー野郎ばかり。城定の演出はこいつらの醜態をエゲツなく暴き出すが、ドラマを空中分解させないだけの求心力はキープしている。終盤の、全員が雁首並べて繰り広げるスペクタキュラーな修羅場の描写も違和感が無い。

主演の北村匠海は大健闘で、ヤケになって人生を投げ出す小市民を上手く演じきっていた。愛美に扮する河合優実は“予想通り”の仕事ぶりだが、こういう内容のシャシンでは申し分ないだろう。他にも伊藤万理華に毎熊克哉、竹原ピストル、木南晴夏、そして窪田正孝と、濃い面子が揃っていて飽きさせない。あと、金本の情婦を演じる箭内夢菜は初めて見る女優だが、底抜けの性悪さが印象的。期待の持てる人材だと思う。渡邊雅紀による撮影と遠藤浩二の音楽も及第点だ。