いつものように、最近買ったディスクを紹介します(^^:)。今回はジャズの優秀録音盤3枚。

まず紹介するのは、九州で活躍するピアニスト細川正彦が率いるトリオによる、タイトルもそのものズバリの「TRIO」。熊本でレコーディングされており、地方でもこのような高水準のソフトが出来るということが嬉しい。演奏者がすべてノリまくっている様子が手に取るように分かる。細川のピアノはとことんアグレッシヴかつ清澄で、思い切ったアドリヴ・プレイも嫌みがなくストレートに聴き手に迫ってくる。反面、緩徐部分ではメロディアスなタッチを活かして哀愁たっぷり。何度でも聴きたくなるクォリティの高さを達成している。録音も素晴らしく、音像一つ一つのつぶ立ちが素晴らしい。特にハイハットの音は氷のように研ぎ澄まされており、思わず聴き入ってしまう。全体的にハードな音造りだが、ヒステリックな部分や特定帯域を強調したようなところはなく、聴感上では流麗で潤いがある。絶対のオススメ品だ。

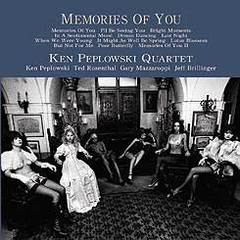

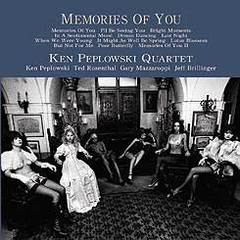

次に、昨今は珍しくなったクラリネットがリード担当のユニット、ケン・ペプロフスキー・カルテットの「メモリーズ・オブ・ユー」。“主役”のペプロフスキーはテナーサックスも吹き、本作にも両方の楽器のナンバーが聴けるが、クラリネットを操っている曲の方が数段素晴らしい。実に暖かく、そしてノスタルジックで、かつまたほんのりとデカダンな雰囲気を漂わせる味わいが絶妙。スタンダード・ナンバーの美しい旋律も映え、夕暮れをバックに聴いたりなんかすると、身も心もリフレッシュできそうだ。録音はなかなかにリアルで、特にクラリネットのカチャカチャという“演奏ノイズ”も決して邪魔にはならず上質の臨場感をもたらしてくれる。このレーベル(ヴィーナスレコード)は、音録りがオンに過ぎて時として圧迫感を覚える音造りのディスクもあるが、このCDに関しては音場が適切だ。ジャズ初心者にも十分楽しめる秀作だと思う。

最後はエストニアのピアニスト、トヌ・ナイソーが地元で吹き込んだトリオ作「You Stepped Out Of A Dream」。これは私が持っているジャズのディスクの中で、たぶん一番音が良い。とにかく奥行きが違う。深々とした音場からピアノのきらめくような音色が飛び込んでくる。リズムセクションの音像も実にしっかりしていて、地に足が付いたような安定感を見せる。リアルではあるが、歪みっぽさやキツさは皆無。オーディオのチェック用に使えるほどのグレードの高さだ。さて、いくら録音が良くても曲や演奏がつまらなかったら何もならないのだが、そちらもなかなかのハイレヴェルだ。ジミ・ヘンドリックス、ボブ・ディラン、ルイス・エサなど、さまざまなジャンルの楽曲を取り上げ、どれも自家薬籠中のものとして堂に入ったアレンジで聴かせてくれる。ピアノの強靱なタッチなど、時折ハッとさせられる。北国発の音源であるせいか、全体的に清涼な雰囲気で、聴いていると部屋の空気が変わってくるようだ。

これらのディスクに接すると、昨今話題になっているSACDなど必要なのかと思う。通常CDでも、まだこのような情報量を確保することが出来るのだ。新しいフォーマットよりも現行方式のリファインの方が多くのユーザーのためになるのではないかと思ったりする。

まず紹介するのは、九州で活躍するピアニスト細川正彦が率いるトリオによる、タイトルもそのものズバリの「TRIO」。熊本でレコーディングされており、地方でもこのような高水準のソフトが出来るということが嬉しい。演奏者がすべてノリまくっている様子が手に取るように分かる。細川のピアノはとことんアグレッシヴかつ清澄で、思い切ったアドリヴ・プレイも嫌みがなくストレートに聴き手に迫ってくる。反面、緩徐部分ではメロディアスなタッチを活かして哀愁たっぷり。何度でも聴きたくなるクォリティの高さを達成している。録音も素晴らしく、音像一つ一つのつぶ立ちが素晴らしい。特にハイハットの音は氷のように研ぎ澄まされており、思わず聴き入ってしまう。全体的にハードな音造りだが、ヒステリックな部分や特定帯域を強調したようなところはなく、聴感上では流麗で潤いがある。絶対のオススメ品だ。

次に、昨今は珍しくなったクラリネットがリード担当のユニット、ケン・ペプロフスキー・カルテットの「メモリーズ・オブ・ユー」。“主役”のペプロフスキーはテナーサックスも吹き、本作にも両方の楽器のナンバーが聴けるが、クラリネットを操っている曲の方が数段素晴らしい。実に暖かく、そしてノスタルジックで、かつまたほんのりとデカダンな雰囲気を漂わせる味わいが絶妙。スタンダード・ナンバーの美しい旋律も映え、夕暮れをバックに聴いたりなんかすると、身も心もリフレッシュできそうだ。録音はなかなかにリアルで、特にクラリネットのカチャカチャという“演奏ノイズ”も決して邪魔にはならず上質の臨場感をもたらしてくれる。このレーベル(ヴィーナスレコード)は、音録りがオンに過ぎて時として圧迫感を覚える音造りのディスクもあるが、このCDに関しては音場が適切だ。ジャズ初心者にも十分楽しめる秀作だと思う。

最後はエストニアのピアニスト、トヌ・ナイソーが地元で吹き込んだトリオ作「You Stepped Out Of A Dream」。これは私が持っているジャズのディスクの中で、たぶん一番音が良い。とにかく奥行きが違う。深々とした音場からピアノのきらめくような音色が飛び込んでくる。リズムセクションの音像も実にしっかりしていて、地に足が付いたような安定感を見せる。リアルではあるが、歪みっぽさやキツさは皆無。オーディオのチェック用に使えるほどのグレードの高さだ。さて、いくら録音が良くても曲や演奏がつまらなかったら何もならないのだが、そちらもなかなかのハイレヴェルだ。ジミ・ヘンドリックス、ボブ・ディラン、ルイス・エサなど、さまざまなジャンルの楽曲を取り上げ、どれも自家薬籠中のものとして堂に入ったアレンジで聴かせてくれる。ピアノの強靱なタッチなど、時折ハッとさせられる。北国発の音源であるせいか、全体的に清涼な雰囲気で、聴いていると部屋の空気が変わってくるようだ。

これらのディスクに接すると、昨今話題になっているSACDなど必要なのかと思う。通常CDでも、まだこのような情報量を確保することが出来るのだ。新しいフォーマットよりも現行方式のリファインの方が多くのユーザーのためになるのではないかと思ったりする。