今回は、「伊万里 色絵 牡丹文小碗」の紹介です。

この小碗は、昭和53年に(今から42年前に)、田舎の骨董屋さんでみつけました。

当時、色絵の伊万里は珍しく、値段も高かったんですが、田舎の骨董屋さんということもあり、これは、相場よりもかなり安く売られていました。

これを見た瞬間、第一印象は「伊万里」と感じましたので、「これはしめた!」とばかりに、喜んで購入に至ったわけです(^-^;

ところが、持ち帰ってから、手持ちの本等でいろいろと調べても、これに類する物が見つからないんです(><)

「やっぱりな~、伊万里ではなかったんだ。安かったものな~、仕方ないよな~」とだんだんと不安になり、自信喪失となっていきます、、、(><)

そうこうしているうちに、ひょんなことから、これは「古九谷」かもしれないと思うようになってきました。

当時は、「古九谷」は文字どおり、古い九谷焼のことで、石川県の九谷で焼かれたものであって、佐賀県の有田で焼かれた伊万里焼(有田焼)とは別物とされていました。

しかも、「古九谷」は、伊万里など比べものにならないほど貴重で高級なものとされ、高額で取引されていたんです。伊万里など、足元にも及ばなかったんですね。そうであれば、これは、大掘り出しということになります(@_@)

しかし、私としては、この小碗からは、これまで描いてきた「古九谷」のイメージとは随分と違った印象を受けますので、「やはり、古九谷でもないよな~」とも思うわけです(-_-;)

結局は、何処で作られたものなのか分からない物、産地不明な物ということになってしまうんですよね。だから、こんな田舎に流れ着き、安く売られるハメに陥ったんだろうと思わざるをえなくなるわけです(-_-;)

ところで、当時、「古九谷の産地は九谷ではないのではないか、本当は有田ではないのか」という、いわゆる「古九谷産地論争」が行われていました。しかし、まだ、決定的な結論には至らず、論争はますますその激しさを増していました。

そして、その論争に決着がつけられたのは、平成3年(1991)に佐賀県立九州陶磁文化館で開かれた第19回東洋陶磁学界(10月26日、27日の2日間)だったと言われています。

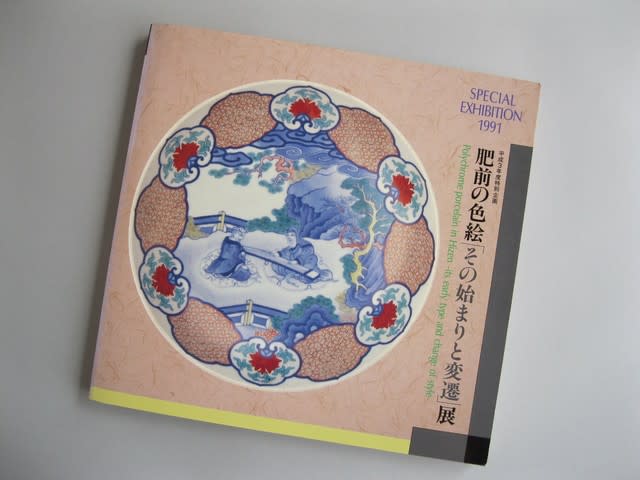

なお、佐賀県立九州陶磁文化館は、この第19回東洋陶磁学界開催に合わせ、平成3年度特別企画として『肥前の色絵「その始まりと変遷」展』を開催し(会期10月19日~11月24日)、その展覧会用の図録も発行しています。

私は、この『肥前の色絵「その始まりと変遷」展』を実際に観に行ってはいませんが、後日、この展覧会用の図録を取り寄せ、そこに、この小碗と非常に似た物が登載されていることを発見するのです(@_@)

実に、この小碗を買ってから、13年以上が経過していました!

またまた前置きが長くなりました。次に、いよいよ、以上のことを踏まえ、この小碗の写真を紹介いたします。

正面(仮定)

正面から右へ120度回転させた面

正面から左へ120度回転させた面

上の写真から分かりますように、この小碗の側面には、牡丹の枝が3本、ぐるりと描かれています。

見込み面

底面

平成3年度特別企画『肥前の色絵「その始まりと変遷」展』用図録

(佐賀県立九州陶磁文化館発行)

図29 色絵山水文・鳳凰文・牡丹文碗

有田皿山 1650~1660年代

口径10.4 高さ5.8 底径4.0

(上掲図録の28ページから転載)

上の写真からも分かりますように、この小碗は、上掲の佐賀県立九州陶磁文化館発行の平成3年度特別企画『肥前の色絵「その始まりと変遷」展』用図録の28ページの図29の右端の碗(牡丹文碗)よりはちょっと小振りですが(口径:9.3cm 高さ:5.2cm 底径:3.8cm)、それと非常に良く似ていることが分かります。

したがいまして、この小碗は、有田皿山で1650~1660年代に作られたものであることが分かります。

製作年代: 江戸時代前期(1650~1660年代)

サ イ ズ : 口径;9.3cm 高さ;5.2cm 底径;3.8cm