今回は、「祥瑞平鉢」の紹介です。

これは、昭和58(1983)年に、今から39年前に、地元の地方都市のデパートの催事場で開かれていた骨董市で買ったものです。

疵のある残念物ではありますが、造形的に、縁を真っ直ぐに立ち上げた部分と波形に立ち上げた部分に分けて作られ、しかも、波形に立ち上げた部分は大きな波形の部分と小さな波形の部分に分けて作られているなど、かなり凝った作りになっています。そのため、口縁は、平たくなった部分があったり、大きなウエーブの部分があったり、はたまたギザギザした部分があったりと変化に富んでいます。

また、呉須の色も鮮やかで、いかにも「祥瑞」を感じさせてくれます(^-^*)

祥瑞平鉢

表面(「舟人物」が下の面)

表面(「舟人物」が下の面)の下半分

表面(「舟人物」が下の面)の下半分の左半分

表面(「舟人物」が下の面)の下半分の右半分

表面(「桃の木と葡萄の木」が下の面)

表面(「桃の木と葡萄の木」が下の面)の下半分

表面(「桃の木と葡萄の木」が下の面)の下半分の左半分

表面(「桃の木と葡萄の木」が下の面)の下半分の右半分

側面(その1)(口縁が平らな部分)

側面(その2)(口縁が大きなウエーブの部分)

側面(その3)(口縁がギザギザした部分)

裏面

裏面の拡大

生 産 地 : 中国・景徳鎮

製作年代: 中国・明末~清初

サ イ ズ : 口径19.9cm 高さ3.7cm 底径13.6cm

なお、この「祥瑞平鉢」につきましては、今では止めてしまった、かつての拙ホームページの「古伊万里への誘い」の中の「古伊万里周辺ギャラリー」というところで既に紹介したところです。

しかし、今ではその紹介記事を読むことは出来ませんので、次に、それを改めて紹介したいと思います。読んでいただければ幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<古伊万里への誘い>

古伊万里周辺ギャラリー7 祥瑞平鉢の思い出 (平成19年5月筆)

この祥瑞平鉢との付き合いは長い。昭和58年の2月、我が家の近くの地方都市のさるデパートの「大骨董市」という所で見つけたものであり、かれこれ24年が経過している(注:この文章を書いたのは平成19年であり、令和4年現在から数えると39年が経過していることになる)。

昭和58年というと、「自己紹介」の所に記してあるように、私が古伊万里コレクション第1号の油壷を購入したのが昭和49年だから、それから約10年が経過しているわけで、私のコレクションの対象もほぼ古伊万里一辺倒に定まってきていた頃である。

また、自分なりの古伊万里についての勉強が進んだこともあり、古伊万里(正確には「初期伊万里」と言うべきであろうか。)のモデルとなった「古染付」や「祥瑞」にも興味を抱くようになっていて、それらをも、ぽつりぽつりとコレクションの対象としていた時期でもあった。

そうは言っても、「古染付」の方は、まあまあ数が多く、けっこう市場に出回っていたので、名品とはいかないまでも、そこそこの物は購入することが出来たけれど、「祥瑞」の方はそうはいかなかった。特に田舎にあってはほとんど目にする機会もなく、本や図録を見ては、ただただ溜め息まじりの日々を送らざるをえなかったのである。もっとも、「祥瑞」は、どういうわけか、現在の方が人気が無く、以前よりも多く市場にも出回っていて、かつ価格も安いようである。

そういうことで、「祥瑞モドキ」は2~3点買っていて、「祥瑞」というものは、まぁまぁこんなものなのかな~とは思うようにはなってきてはいたが、本物の「祥瑞」、これぞ「祥瑞」というものには出会えずにきていた。どんなものが本当の「祥瑞」なのかわからないできていたのである。

そうした中、偶然に出会ったのがこの祥瑞平鉢である。一見しただけで、チラリと見ただけで、これぞ「本物」と感じたものだった。もっとも、日頃から、本で勉強したり、美術館で眺めたり、偽物(?)を買ったりして努力していると、自然と「本物」に巡り会うことが出来るようになるのかもしれない。ただ、ご覧のように、口縁に大きな傷があり、金直しの補修を施してあるキズモノではったが・・・・・。

こうして書いてくると、この平鉢についての思い出は、平鉢入手にかかわることのみのように思われてしまうが、この平鉢についての本当の思い出は、これから述べるところにある。

この平鉢を入手してから5年程が経ってからのこと。「伊万里の変遷」(小木一良著 創樹社美術出版)という本が昭和63年の6月に発刊されたが、その76ページに、この平鉢と非常に良く似た染付の中皿と小皿の古伊万里が登場していることを知ってビックリしたことを思い出すのである。それ等のお皿の高台内にはそれぞれ「宝永年製泉利」と染付で書かれているので、伊万里は、初期伊万里の時代のみならず、宝永の頃になっても「祥瑞」をモデルにしていたことがわかったのであった。また、同時に、宝永時代に作られた古伊万里のお手本となった中国の本物が我が手元にあると思うと、なんとなく嬉しくなってきて、満足感に浸っていたことを思い出す。

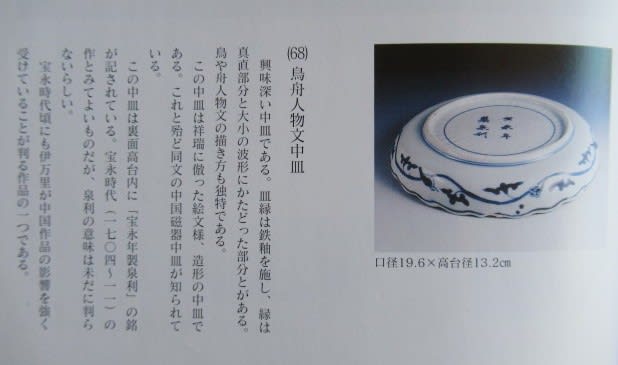

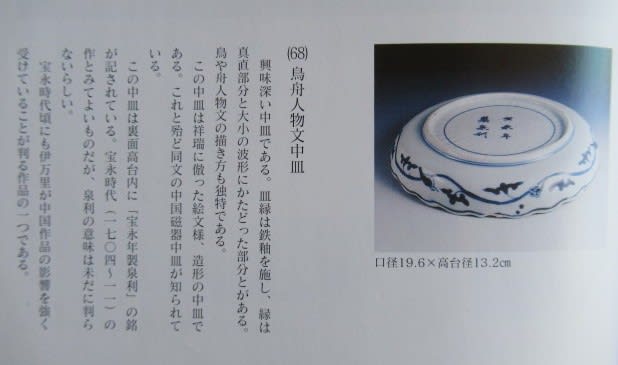

(「伊万里の変遷」より転載)

その後、この祥瑞平鉢は、まだ私の娘が幼い頃、娘によって誤って更に傷付けられてしまった(金直しの補修のある反対側の口縁部分)こともあり、満身創痍で見るに耐えない状態となったので、押入れ入りとなったところである。

ところが、最近、「伊万里に魅せられて」(鹿野則彦・小木一良著 毎日新聞社 平成19年2月刊)という本を読んでいたら、その75ページに、またまたこの平鉢に似ている染付中皿が登場していることを知り、再度ビックリしたところである。それで、急きょ、押入れ入りさせた祥瑞平鉢を引っ張り出し、娘に傷付けられた部分に応急処置を施し、ここに登場させることにしたしだいである。

なお、この「伊万里に魅せられて」の75ページは次のとおりである。

(「伊万里に魅せられて」より転載)

――◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇――

【祥瑞平鉢の解説】

この平鉢(古い箱に入っていて、その箱の表に「祥瑞平鉢」と書かれているので、「平鉢」と言うことにしたものである。)の口縁には鉄釉が施され、いわば口紅になっている。祥瑞にはよく見られる手ではある。

また、縁は、真っすぐに立ち上がっている部分と波形になっている部分とを有している。しかも、波形になっている部分は、大きな波形の部分と小さな波形の部分とに分かれている。なかなかに念の入った、手間のかかる器形になっているわけであるが、これもよく祥瑞に見られる器形である。

上記の二冊の本に載っているお皿は、このような器形の特長を有しているので、よほど忠実に祥瑞を写しているのであろう。伊万里が、いかに祥瑞にあこがれていたかがよくわかるというものである。

上記二冊の本に載っているお皿が、その元となった祥瑞の文様全体をそっくり写したのかどうかは知らないが、この平鉢の文様と上記二冊の本に載っているお皿の文様とでは、舟に乗った人物を描いた下半分の部分が非常に似通っている。

また、上記二冊の本に載っているお皿の文様は、一服の絵のように描かれているのに対し、この平鉢の文様は、上下に区分して全く別なものが描かれている。反対側からも鑑賞できるようになっているわけだ。お茶席で、反対側の方にも十分に鑑賞していただこうとの配慮から作られたのだろうか。そうだとすると、すごく相手に配慮した、気配りの利いた、心憎い、優れた平鉢である。

舟に乗った人物を描いた部分の反対側には、大きな桃の木に桃を求めた二羽の鳥が止まっているところと葡萄の木と葡萄を狙って集まる栗鼠が三匹描かれている。

今、良~く見てみると、三匹の栗鼠の仕草は、現在飼っているフェレットのチャチャに良~く似ていることを発見した。可愛い可愛い大好きなチャチャに似ている動物が、しかも三匹も描かれていることを知り、この平鉢を改めて好きになった。

|

|

| 舟人物が下 |

桃の木と葡萄の木が下 |

|

| 裏面 |

中国・明時代末~清初 口径:19.9cm 高台径:13.6cm