2月16日の夜、私たちの会派「太陽と風の会」は中央公民館で「舞台が丘問題を語る会」を開催しました。いま市内で大きな問題となっている舞台が丘第2期工事について、市民の皆さんから率直なご意見をお聞きすることが目的でした。

私たちの会派の信条のひとつに「市民に開かれた議会活動」というものがあります。市民の皆さんのご意見に耳を傾け、それを議会活動に活かして行くことが大切だと感じています。今回の集会は昨年6月に開催した「東日本大震災被災地視察報告会」に次ぐものです。今後ともこうした活動を進めて行きたいと思っています。

さて、当日はお寒い中20数名の市民の方にご参加いただき、活発な意見交換を行うことができました。ご参加された皆様、ありがとうございました。いただいたご意見をもとに市長に申し入れを行って行きたいと考えています。

集会に先立って、私が「市民説明会から見えてきたもの」と題して舞台が丘第2期計画の問題点について報告させていただきました。ご覧ください。

写真は田中地区での市民説明会のようすです。

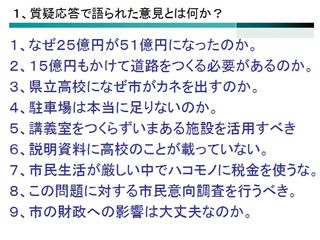

市民説明会で出されたご意見をまとめてみました。

3年前の舞台が丘基本構想の時は、①あるものを使う、②できるだけお金はかけない、③情報を公開し市民参加で進める、ということで事業が進められてきました。今回は、①道路や講義棟など施設の新設が中心、②経費削減への緊張感が感じられない、③東御清翔高校の情報が公開されておらず市民説明会で出された意見も聞き置くだけに感じられます。舞台が丘基本構想の精神が忘れられているように感じます。

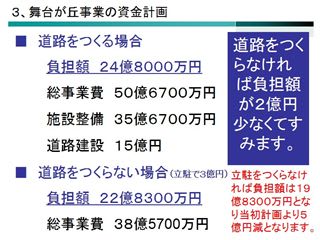

今回の説明会で道路をつくった場合とつくらなかった場合を比較検討されていなかったことも問題でした。道路をつくらなければ立体駐車場をつくっても実質負担額が2億円少なくてすみます。立体駐車場をつくらなければ5億円も安くてすみます。経済合理性で判断すれば道路などいらないのです。

新しい道路による交差点が消防署前にできます。ここは坂道をあがってきたところで、見通しも悪くカーブしています。市民からの危険だとの指摘に市の担当者は「信号を検討したい」と答えられました。

しかしすぐ下には国道との交差点がありこちらにも信号機があります。直近で二つの信号機があれば渋滞になることは滋野地区の牧家西の信号で実証済みです。あそこには国道と旧国道の信号重なってあり、朝夕は大渋滞を引き起こしています。

さらに交差点は消防署の入り口に隣接しています。市の担当者は緊急車両の出動に支障をきたさないようにゼブラゾーン(駐停車禁止区域)を設けるとのことですが、交差点に隣接してゼブラゾーンを設ければ渋滞にさらに拍車をかけることにならないでしょうか。

計画では駐車場をそれぞれの施設の近くに分散配置するようです。しかし分散配置すれば混雑している駐車場がある反面、ガラガラの駐車場もあり稼働率が悪化します。現に中央公民館前の駐車場が満車の時でも、市庁舎前の駐車場が空いていることはよく目にします。こうした不均衡を是正し費用対効果を考えれば、駐車場は分散配置ではなく集中配置が好ましいと思います。

現にパワーセンターなど大規模な商業施設はそうなっています。幸い中央公民館前の駐車場と市庁舎前の駐車場を分断していた上下水道庁舎が取り壊しになります。一体型の駐車場の建設を提案します。その結果遠くに停めなければならない方も出てきます。そうした方々にはお話をしてご理解を求めることです。多少遠くなっても健康のためには歩くことも必要ではないでしょうか。

周辺交通や域内交通のことを考えると、駐車場が分散していれば一部の駐車場が満車の場合、他の駐車場に移動する車で混雑します。そうした意味からも集中立地が好ましいと言えます。

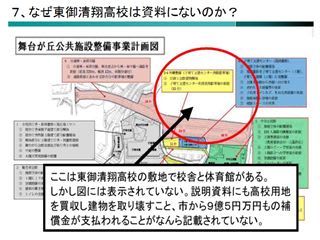

東御清翔高校のことが市民向け説明資料に記載されていないことも大きな問題でした。あたかも空き地に道路を建設するかのようです。市の担当者は「市の敷地でないから書かなかった」と言っていましたが、この図の左側には田んぼや畑が書き込まれています。市長は「相手のあることだから」と述べていました。しかし第2期事業の眼目は東御清翔高校の土地を買収し道路を建設すること、東御清翔高校へ補償金を支払いそれにより建替えをすることです。こうした重要な情報をいつ市民に説明するつもりなのでしょうか。

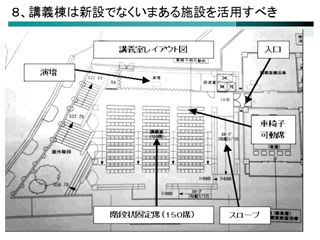

講義棟の建設には1億2500万円かかります。各地区には立派なコミュニティセンターもあります。最近の市政には「使いまわす」という言葉が禁句になっているようにも見えます。何も新しく建てなくても勉強する場はいくらでもあります。それだけのお金をもっと他に使うことは考えないのでしょうか。

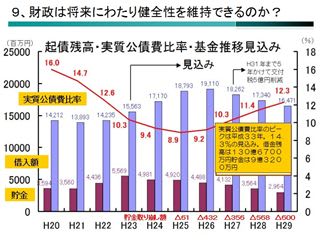

こうした事業をささえる財政についてみて見ます。財政の健全化判断比率である「実質公債費比率」(収入に対する借金返済額の割合)は平成33年がピークで14.2%とのことですから、レッドカードの25%、イエローカードの18%を下回り健全性は維持できる見込みです。

しかし平成23年に55億7000万円あった貯金は返済などによって取り崩され、平成33年には9億3200万円になる見込みです。グラフに貯金取り崩し額を書いておきましたが(すみません。赤い小さな字で見えないかもしれません。)毎年3億円~6億円にもなります。

今後の財政の見通しを見ると平成27年からは合併特例が終了し、地方交付税が5年間かけて5~6億円削減される見込みです。税収の半分を占める固定資産税も評価額の下落により税収減になっています。先行きは決して明るいものではありません。

そうした時に役にたつのが貯金です。それではなぜ貯金を取り崩さなければならないのでしょうか。それは支出に見合う収入がないからです。単年度の収支が赤字になっているのです。こうした状況はこれからも続く見込みです。借金を増やすことには慎重の上にも慎重でなければならないと思います。