頭は良いのに、竹中半兵衛に比べ、ちょっとおっちょこちょいな部分もある黒田官兵衛が好きで姫路に行った時、穴子も名産で、穴子って美味しいんだな~ってそこから穴子が好きになったのだが、

(江戸前の穴子だと天麩羅とかは値段が高く、食べようと店を選ぶ事すら最初から選択肢に無かった←これって万事が万事の1つの真理ではないだろうか?、テナントに入っている店が全部高かったらその総合型商業施設や町には最初から人すら集まらないので共倒れになっていく・・・)

夏頃から売り場で穴子の切り身を観ていて、1回キチンと臭みの取り方を勉強したいなーって思っていた。

それから中々切り身に出くわす機会がなかったのだけれど

豊洲へ行けばあるのかもしれないが、きっと「まあなご」で高いだろうし

(コロナで規制が厳しいし、ゆりかもめ高いし、その他交通機関や場所・建物が不便で・・・昔の東京湾では1mもの「まあなご」が獲れていたらしい・・・凄いなマジで)

練習をして学ぶだけなら安い穴子でもいいのかもしれない・・・

とりえずお湯を沸かして

冷水を作り

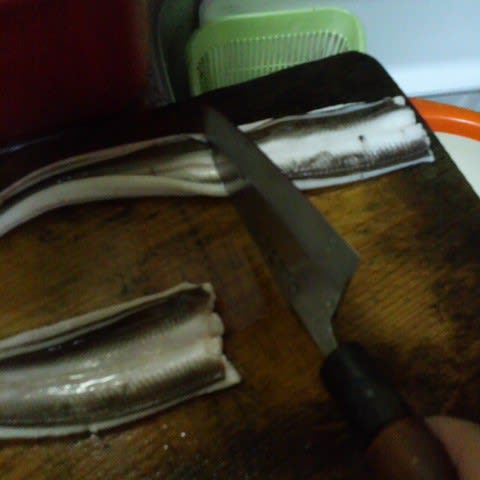

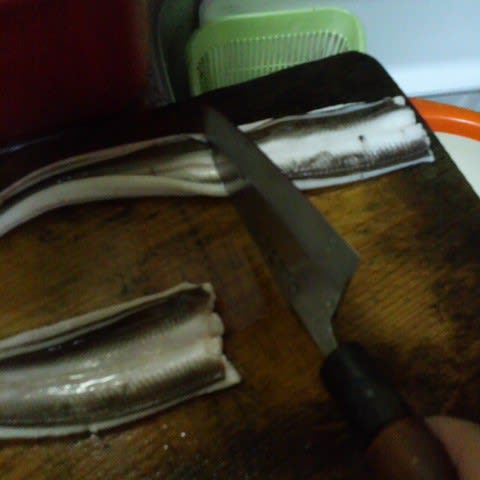

穴子を洗ったら、包丁のミネでぬめりをこそぐ

(シンクが低い・・・)

身の方はやらなくていいんだよな・・・

硬い所も食べられないから切ってしまおう

ヒレとかも硬い(結構切る所あるのかも・・・)

順序が逆だが腹だか背の縁の所もトゲトゲがあって硬かったので切った

長いから後ろ側のトゲトゲの部分も

ヌメリが溜まり易い尾の先の部分も切って処理をし易くした

まな板を傾けて湯を

一気に回しかける

直ぐに冷水で冷やす

で、ぬめりを又包丁のミネで取る

結構包丁の先端を駆使してシッカリ取った方が良いみたい。

で、洗えばヌメリが落ちるハズだが・・・

落ちていなかったので、まだ繰り返す。

シッカリと、臭いのは嫌だから・・・

(まだガキの頃、良く調べもせずにやった時分、もの凄い臭かった事を身を持って体験していたので・・・)

ヌメリはボウルに溜めた水につけながら作業をすると良いかも。

やっとヌメリが取れた・・・(マジで取れるんだな、ただ、皮まで取ってしまった気が・・・)

あんまり水にさらしたくないが、ヌメリがどうしても取れなかったから繰り返すしかないよな・・・

水気を拭いて

1本は1口大きさに切る。

本当は竹の丸いカゴに生姜を入れ

そこに穴子を並べて煮るのだけれど・・・

ザルが焦げ付くと嫌なので、生姜の方も面倒だからそのまま煮る事にした。

(保存が少し悪くなるが出汁も入れてしまえ・・・)

大きい煮穴子の方は酒・砂糖・醤油・出汁を使うのね

煮穴子の方は落し蓋が足りなかったので、キンペーパーで代用

(側面が焦げ付かないよう濡らしたペーパーで拭いた)

沸いたら弱火にしてジックリ煮ていこう

1度火からおろし、冷ましながら味を含ませていく

再度煮て

煮穴子の方は身を取り出したら

汁を煮詰めツメとする。

(本来穴子の骨とかも最初から入れてダシを効かせるらしいが、流石に捌いてまでは食べたくないので・・・)

佃煮みたいな生姜を効かせた方は何故だか臭みが残ってしまったな・・・

(あれだけやったのに、生姜と合わなかった感じ)

そして濃くなり過ぎた・・・

とりあえず煮穴子を山葵を入れて握りに

うわっ、無茶苦茶美味しい!!、なんだこれ・・・

色的に味が濃いかな?と心配をしていたが、そんなでもないし、ツメが尋常じゃなく美味しい。

身もフワッとしている・・・

佃煮は辛かったし、

後日、こういうザル(ささくれが無い物)で煮れば良かったのだなって解かった。

(持ってない・・・)

※きざんで、山椒系や胡麻と混ぜ、穴子ふりかけでも作るか・・・

翌日煮穴子を炙って

(関西は焼き穴子の押し寿司文化があったので焼いたり炙り、関東は煮穴子の技術で提供する違いがあるとか、開き方も背・腹で違う)

(セコイので半枚を4つにするという)小さい握りにしてみたが・・・

小さくしたのに、ツメが美味しいからと、塗り過ぎてしまって塩辛くなってしまった。

あと冷蔵庫で1晩置く事で味が濃くなっていたという事もあるのだろうなー

(冷えるとツメが硬くなると聞いたが、それほど固まらなかった)

市販のパック寿司の穴子にこのツメを薄っすら塗ったらそれなりに美味かった。

確か何処かで、美味しくないスーパーとかのレトルト鰻の蒲焼とかを美味しく食べる方法は、「タレを自身で作る事だ」と、何かで読んだ事があったが、(これは穴子だけれど)あれは本当だったのだな・・・

佃煮は山椒を効かせた七味をかけて食べるとそこそこ美味しかった。

(山椒が苦手なのだが・・・)

塩気が強かったが・・・まあ、保存が効くでしょう・・・

(穴子で山葵を効かせたひつまぶしでもしますかの?)

・とりあえず全体としての流れは学べたかな・・・

(江戸前の穴子だと天麩羅とかは値段が高く、食べようと店を選ぶ事すら最初から選択肢に無かった←これって万事が万事の1つの真理ではないだろうか?、テナントに入っている店が全部高かったらその総合型商業施設や町には最初から人すら集まらないので共倒れになっていく・・・)

夏頃から売り場で穴子の切り身を観ていて、1回キチンと臭みの取り方を勉強したいなーって思っていた。

それから中々切り身に出くわす機会がなかったのだけれど

豊洲へ行けばあるのかもしれないが、きっと「まあなご」で高いだろうし

(コロナで規制が厳しいし、ゆりかもめ高いし、その他交通機関や場所・建物が不便で・・・昔の東京湾では1mもの「まあなご」が獲れていたらしい・・・凄いなマジで)

練習をして学ぶだけなら安い穴子でもいいのかもしれない・・・

とりえずお湯を沸かして

冷水を作り

穴子を洗ったら、包丁のミネでぬめりをこそぐ

(シンクが低い・・・)

身の方はやらなくていいんだよな・・・

硬い所も食べられないから切ってしまおう

ヒレとかも硬い(結構切る所あるのかも・・・)

順序が逆だが腹だか背の縁の所もトゲトゲがあって硬かったので切った

長いから後ろ側のトゲトゲの部分も

ヌメリが溜まり易い尾の先の部分も切って処理をし易くした

まな板を傾けて湯を

一気に回しかける

直ぐに冷水で冷やす

で、ぬめりを又包丁のミネで取る

結構包丁の先端を駆使してシッカリ取った方が良いみたい。

で、洗えばヌメリが落ちるハズだが・・・

落ちていなかったので、まだ繰り返す。

シッカリと、臭いのは嫌だから・・・

(まだガキの頃、良く調べもせずにやった時分、もの凄い臭かった事を身を持って体験していたので・・・)

ヌメリはボウルに溜めた水につけながら作業をすると良いかも。

やっとヌメリが取れた・・・(マジで取れるんだな、ただ、皮まで取ってしまった気が・・・)

あんまり水にさらしたくないが、ヌメリがどうしても取れなかったから繰り返すしかないよな・・・

水気を拭いて

1本は1口大きさに切る。

本当は竹の丸いカゴに生姜を入れ

そこに穴子を並べて煮るのだけれど・・・

ザルが焦げ付くと嫌なので、生姜の方も面倒だからそのまま煮る事にした。

(保存が少し悪くなるが出汁も入れてしまえ・・・)

大きい煮穴子の方は酒・砂糖・醤油・出汁を使うのね

煮穴子の方は落し蓋が足りなかったので、キンペーパーで代用

(側面が焦げ付かないよう濡らしたペーパーで拭いた)

沸いたら弱火にしてジックリ煮ていこう

1度火からおろし、冷ましながら味を含ませていく

再度煮て

煮穴子の方は身を取り出したら

汁を煮詰めツメとする。

(本来穴子の骨とかも最初から入れてダシを効かせるらしいが、流石に捌いてまでは食べたくないので・・・)

佃煮みたいな生姜を効かせた方は何故だか臭みが残ってしまったな・・・

(あれだけやったのに、生姜と合わなかった感じ)

そして濃くなり過ぎた・・・

とりあえず煮穴子を山葵を入れて握りに

うわっ、無茶苦茶美味しい!!、なんだこれ・・・

色的に味が濃いかな?と心配をしていたが、そんなでもないし、ツメが尋常じゃなく美味しい。

身もフワッとしている・・・

佃煮は辛かったし、

後日、こういうザル(ささくれが無い物)で煮れば良かったのだなって解かった。

(持ってない・・・)

※きざんで、山椒系や胡麻と混ぜ、穴子ふりかけでも作るか・・・

翌日煮穴子を炙って

(関西は焼き穴子の押し寿司文化があったので焼いたり炙り、関東は煮穴子の技術で提供する違いがあるとか、開き方も背・腹で違う)

(セコイので半枚を4つにするという)小さい握りにしてみたが・・・

小さくしたのに、ツメが美味しいからと、塗り過ぎてしまって塩辛くなってしまった。

あと冷蔵庫で1晩置く事で味が濃くなっていたという事もあるのだろうなー

(冷えるとツメが硬くなると聞いたが、それほど固まらなかった)

市販のパック寿司の穴子にこのツメを薄っすら塗ったらそれなりに美味かった。

確か何処かで、美味しくないスーパーとかのレトルト鰻の蒲焼とかを美味しく食べる方法は、「タレを自身で作る事だ」と、何かで読んだ事があったが、(これは穴子だけれど)あれは本当だったのだな・・・

佃煮は山椒を効かせた七味をかけて食べるとそこそこ美味しかった。

(山椒が苦手なのだが・・・)

塩気が強かったが・・・まあ、保存が効くでしょう・・・

(穴子で山葵を効かせたひつまぶしでもしますかの?)

・とりあえず全体としての流れは学べたかな・・・