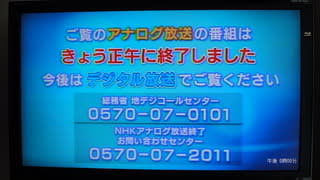

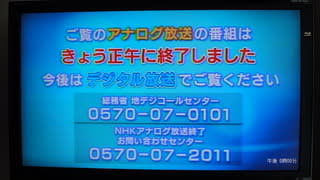

きょう24日正午にアナログ放送が終わった。深夜零時には停波する。NHKも民放も正午を期して一斉に「ご覧のアナログ放送の番組は本日正午に終了しました」のテロップをブルーバックで掲載している。アナログ放送終了の瞬間を家族で見守った。そして、ブルーバックになったのを見届けて、ワインで乾杯した。新しいデジタルの夜明けにではなく、ちょっとノスタルジックに「アナログ放送お疲れさま」と。

私が生まれた1954年の1年前に日本のテレビ放送は開始した。1926年に高柳健次郎がブラウン管に「イ」の字を映すことに成功し、日本のテレビ映像の黎明期が始まった。1929年、すでに開始されいたNHKラジオの子供向けテキストに「未来のテレビ」をテーマにしたイラストが描かれた。当時、完成するであろうブラウン管は丸いカタチで想像されていた。東京オリンピック(1940年に予定していたが日本が返上)を目指してテレビ開発は急ピッチで進んだが、戦時体制に入り中断した。高柳博士の成功から28年かかってテレビ放送は開始されたことになる。

私が生まれた1954年の1年前に日本のテレビ放送は開始した。1926年に高柳健次郎がブラウン管に「イ」の字を映すことに成功し、日本のテレビ映像の黎明期が始まった。1929年、すでに開始されいたNHKラジオの子供向けテキストに「未来のテレビ」をテーマにしたイラストが描かれた。当時、完成するであろうブラウン管は丸いカタチで想像されていた。東京オリンピック(1940年に予定していたが日本が返上)を目指してテレビ開発は急ピッチで進んだが、戦時体制に入り中断した。高柳博士の成功から28年かかってテレビ放送は開始されたことになる。

テレビ放送は開始されたが、国産テレビはシャープ製(14インチ)で当時17万5000円もした。大卒の初任給が5000円の時代で、庶民には高根の花だった。そこで、テレビは街頭に出た。ちょっとした街の広場にテレビが置かれ、帰宅途中のサラリーマンがプロレス中継など観戦した。テレビが急激に普及したのはミッチーブームのおかげだろう。現天皇皇后両陛下のご成婚である。美智子さまは当時、ミッチーと庶民から愛され、当時の皇太子は「語らいを重ねゆきつつ気がつきぬわれのこころに開きたる窓」と和歌をよみ、お二人のラブロマンスが共感を呼んだ。このころ日本経済は高度成長期と称され、テレビが爆発的に売れる。1962年には1000万台(普及率50%)の大台に乗った。

かつてのテレビ映像でいまも脳裏に焼き付いているは、1964年の東京オリンピック、とくに東洋の魔女と呼ばれた女子バレーボールである。当時、スローVTRが挿入され、その活躍ぶりには心を躍らされた。先般の女子サッカー「なでしこジャパン」の活躍とイメージがだぶる。1969年、アポロ11号のアームストロング船長が月面に第一歩を記したとき、私は中学3年生だった。テレビは38万キロ先の月面の画像をリアルタイムに映し出していた。今年いっぱいで番組が終了する水戸黄門が始まったのも1969年だった。1983年にNHKで放送された「おしん」のストーリーは60ヵ国以上で放送されているという。山形の寒村に生まれたヒロインが、明治から昭和まで80余年を懸命に生きるた人間ドラマ。外国人も涙を流すという、人類の共通の涙腺はとは何か。2001年9月11日、ニューヨークで起きた同時多発テロも、テレビ朝日「ニュースステーション」の途中ライブ映像で見た。一機目の衝突は事故だろうと思った。二機目が衝突して身震いした。これがテロか、と。

日本や世界の出来事の断片をテレビで知り、そして脳裏に現代という歴史を刻んできた。それぞれの感性は異なるだろうが、テレビ映像は同時代の共通の話題やアイデンティティになった。そして私もかつて「テレビ屋」で14年間業界に籍を置いた。アナログ放送が終わりワインで乾杯したのも、ドラマ、スポーツ中継、ニュース、情報番組、バラエティ番組を通じてさまざまな情報(映像)を届けてくれたアナログ映像の向こう側にいるテレビスタッフの姿に感謝したかったからだ。

⇒24日(日)夜・金沢の天気 はれ

私が生まれた1954年の1年前に日本のテレビ放送は開始した。1926年に高柳健次郎がブラウン管に「イ」の字を映すことに成功し、日本のテレビ映像の黎明期が始まった。1929年、すでに開始されいたNHKラジオの子供向けテキストに「未来のテレビ」をテーマにしたイラストが描かれた。当時、完成するであろうブラウン管は丸いカタチで想像されていた。東京オリンピック(1940年に予定していたが日本が返上)を目指してテレビ開発は急ピッチで進んだが、戦時体制に入り中断した。高柳博士の成功から28年かかってテレビ放送は開始されたことになる。

私が生まれた1954年の1年前に日本のテレビ放送は開始した。1926年に高柳健次郎がブラウン管に「イ」の字を映すことに成功し、日本のテレビ映像の黎明期が始まった。1929年、すでに開始されいたNHKラジオの子供向けテキストに「未来のテレビ」をテーマにしたイラストが描かれた。当時、完成するであろうブラウン管は丸いカタチで想像されていた。東京オリンピック(1940年に予定していたが日本が返上)を目指してテレビ開発は急ピッチで進んだが、戦時体制に入り中断した。高柳博士の成功から28年かかってテレビ放送は開始されたことになる。テレビ放送は開始されたが、国産テレビはシャープ製(14インチ)で当時17万5000円もした。大卒の初任給が5000円の時代で、庶民には高根の花だった。そこで、テレビは街頭に出た。ちょっとした街の広場にテレビが置かれ、帰宅途中のサラリーマンがプロレス中継など観戦した。テレビが急激に普及したのはミッチーブームのおかげだろう。現天皇皇后両陛下のご成婚である。美智子さまは当時、ミッチーと庶民から愛され、当時の皇太子は「語らいを重ねゆきつつ気がつきぬわれのこころに開きたる窓」と和歌をよみ、お二人のラブロマンスが共感を呼んだ。このころ日本経済は高度成長期と称され、テレビが爆発的に売れる。1962年には1000万台(普及率50%)の大台に乗った。

かつてのテレビ映像でいまも脳裏に焼き付いているは、1964年の東京オリンピック、とくに東洋の魔女と呼ばれた女子バレーボールである。当時、スローVTRが挿入され、その活躍ぶりには心を躍らされた。先般の女子サッカー「なでしこジャパン」の活躍とイメージがだぶる。1969年、アポロ11号のアームストロング船長が月面に第一歩を記したとき、私は中学3年生だった。テレビは38万キロ先の月面の画像をリアルタイムに映し出していた。今年いっぱいで番組が終了する水戸黄門が始まったのも1969年だった。1983年にNHKで放送された「おしん」のストーリーは60ヵ国以上で放送されているという。山形の寒村に生まれたヒロインが、明治から昭和まで80余年を懸命に生きるた人間ドラマ。外国人も涙を流すという、人類の共通の涙腺はとは何か。2001年9月11日、ニューヨークで起きた同時多発テロも、テレビ朝日「ニュースステーション」の途中ライブ映像で見た。一機目の衝突は事故だろうと思った。二機目が衝突して身震いした。これがテロか、と。

日本や世界の出来事の断片をテレビで知り、そして脳裏に現代という歴史を刻んできた。それぞれの感性は異なるだろうが、テレビ映像は同時代の共通の話題やアイデンティティになった。そして私もかつて「テレビ屋」で14年間業界に籍を置いた。アナログ放送が終わりワインで乾杯したのも、ドラマ、スポーツ中継、ニュース、情報番組、バラエティ番組を通じてさまざまな情報(映像)を届けてくれたアナログ映像の向こう側にいるテレビスタッフの姿に感謝したかったからだ。

⇒24日(日)夜・金沢の天気 はれ