ブログ「自在コラム」を始めたのが2005年4月なので、丸12年になる。ことし2月に出版社から誘いを受けた。「近年は研究書の枠に収まらず、生活に役立つ実用書やドキュメンタリー風に仕上げた書籍もよく売れていて、そうしたお話しにご興味をお持ちでしたら…」とのことだった。メールでのやり取りだったので、3月に出版社(東京)に出向き編集者と面談して、ブログ論をテーマとすることにした。「自在コラム」は1000回を超えていて、その文章に込めた思いを書籍というカタチで表現してみたかったからだ。その後、コンセプトを巡るやり取り、ブログから原稿のチョイス(選択)、著書のタイトル、原稿の校正と10ヵ月を経て、きょう5日にようやく出版にこぎつけた。

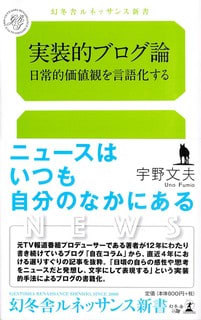

ブログ「自在コラム」を始めたのが2005年4月なので、丸12年になる。ことし2月に出版社から誘いを受けた。「近年は研究書の枠に収まらず、生活に役立つ実用書やドキュメンタリー風に仕上げた書籍もよく売れていて、そうしたお話しにご興味をお持ちでしたら…」とのことだった。メールでのやり取りだったので、3月に出版社(東京)に出向き編集者と面談して、ブログ論をテーマとすることにした。「自在コラム」は1000回を超えていて、その文章に込めた思いを書籍というカタチで表現してみたかったからだ。その後、コンセプトを巡るやり取り、ブログから原稿のチョイス(選択)、著書のタイトル、原稿の校正と10ヵ月を経て、きょう5日にようやく出版にこぎつけた。幻冬舎ルネッサンス新書『実装的ブログ論 日常的価値観を言語化する』。基本的にはここ4年間のブログの中から編集者が読んで面白いと思ってくれたものを原稿にした。自分としては1時間あれば読み切れるものにとの思いがあったので140ページにした。これは学生たちへのメッセージだと思っている。「日ごろ思っていること、感じていること、それを言葉にしてごらん、文章にしてごらん」と薦めたいのである。以下、前書きの抜粋。

◇

今日ほどインターネット上のソーシャルメディアが注目されている時代はないだろう。情報発信のツールとして認知され、政治家や芸能人、スポーツ選手がブログやSNS(Social Networking Service)のFacebook やTwitter で意見や近況を書きこむ、あるいは動画を掲載すると、それをマスメディア(新聞やテレビ、週刊誌など)が取り上げる。NHKや民放局、新聞社ではネット上からニュースのネタ(主に事件や事故)をリサーチする専門チームも編成されている。そんな時代だ。

私自身がブログを書き始めたのは2005年4月、金沢大学に再就職したときだった。きっかけは、テレビ局時代から懇意にしていた秋田県の民放テレビ局の番組プロデューサーから、「宇野ちゃんは元新聞記者だから、書き始めるときっとはまるよ」と勧められ、こちらも軽い乗りでブログの世界に片足を突っ込んだ。あれから12年。ブログのアップロード回数も1160を超えた(2017年10月現在)。勧めてくれたプロデューサー氏はブログからミクシィ、Twitter、Facebook と乗り換えている。その意味では、どっぷり12年のブログ歴というのは確かに「はまった」のかもしれない。

ブログはもともとウェブログ(Web Log)の略で、ウェブサイトにログ(記録)すること、つまり「書き溜め型」のソーシャルメディアであり、不特定多数のネットユーザーに情報発信をするものだ。これに対し、Facebook やTwitter などのSNSは人とのつながりをベースに会話するかのように使われるコミュニケーション型のソーシャルメディアだ。私はパソコンに向かって新聞記事を書くように、投稿した記事を積み上げている。まるで、炭焼き窯に向かう職人のように黙々と。仕上がりは充足感、いや自己満足かもしれない。SNSのような会話風の楽しみとは異なる喜びだ。社交的なプロデューサー氏がブログからSNSの世界に入ったのと対比すると、その分岐点は性格の違いにあったのかもしれない。

では、12 年も地道にパソコンに向かって何を書き続けてきたのか。過去の心象にこだわって随筆風に書き溜めてきた訳ではない。日々のニュースを綴ってきたと説明した方が分かりやすいかもしれない。日常生活や職場である金沢大学での個人的なニュースから、政治や経済など世の中のニュース、紛争や外交など世界のニュースなど。要は自分がニュースだと感じたことをその都度、ブログで表現してきた。別の言い方をすれば、日頃の自らの感性や思考をニュースだと発想して、それを文字で表現した。さらに詰めて、「日常的価値観の言語化」と言ってよいだろう。

最近、何年も前にアップロードした自らの記事が検索エンジンでヒットすることがある。書いたことすら忘れてしまっている記事がいきなり検索画面に表れてくると、「記事は生きている」と実感する。インターネットの普及期に読んだ、立花隆著『インターネットはグローバル・ブレイン』(1997)を思い起こす。著書名の通り、地球を生命体と見立てればインターネットは頭脳であり、私のブログサイトはその神経細胞の一つかもしれないというものだ。その細胞を活性化させることは、いかにして質の高い記事をアップロードし続けるかにある。ブログ=日常的価値観の言語化とは、パーソナル・ブレーンを生き生きとさせるツールでもあるのだ。

私は、その自身のパーソナル・ブレーンを多くの人に共有してもらいたいという気持ちから、今回の出版を決めた。

⇒5日(火)夜・金沢の天気 あめ