メインの撮影用カメラの次は、天体を正確に追尾するためのガイド用カメラの接続チェックです。

天体撮影で用いられる赤道儀架台はモーター駆動により日周運動していく星を追尾していきますが、

機械的精度や風の影響等で経時的にズレが発生し、搭載したカメラで暗い天体を分単位の露出時間で

撮ると、ブレた写真になってしまうことが結構あったりします。そのような追尾エラーを検知して

自動修正するため、撮影用カメラとは別にもう一台小型カメラを同架することが多いんです。

そのような精密追尾機構をオートガイドと呼びます。詳細は下記サイトが参考になると思います。

初めてのオートガイド撮影(吉田隆行さんのwebより)

自分が所有するオートガイド用カメラはQHY5L-ⅡMというモノクロカメラで、レンズ無しwebカメラの

ようなものです。その本体は乾電池の単一と単二の中間くらいのサイズで、焦点距離175mmの超小型

望遠鏡(トミーテック社ペンシルボーグ25)と組合わせたものを使ってます。K-ASTECという天文機材の

メーカーが製造/販売していたオートガイダーシステムで、購入したのは2013年でした。

そのカメラ本体をPCで制御するための最新ドライバーは、中国にあるQHYCCD社のwebサイトや、

日本の販売代理店のwebサイトからDLできます。URLは下記のとおり。

https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=141&id=27

http://www.y-tomita.co.jp/ccd/qhyccd/qhyccdsupport.html

自分は下の販売代理店のサイトからノートPCにDLし、エラー等が発生することなく導入できました。

その後、カメラをUSBケーブル(Type-A → Type-B)でPCに接続し、デバイスマネージャーにて正常に

動作していることをまずは確認。

で、そのまま接続した状態でステラショット2を起動し、ガイド用カメラが撮影用カメラとしても

認識されるのかどうか試すため、前回同様、右側のボタン群の中から -カメラ- のところにある

[選択]をクリックし、表示されるダイアログのメーカー/機種の中から"QHYCCD"を選択した後、

[OK]をクリック。

元画面に戻ったところで 一応 -レンズ/鏡筒- の焦点距離を175mmに設定して[接続]をクリック。

すると[接続中]表示になり、カメラを無事認識してくれたんで、カメラ三脚にセットした後、

ボタン群の一番下にある[ライブビュー]ボタンをクリックしたら...

左の大きい枠内にライブイメージが表示され、カメラがちゃんと機能することが判明して一安心。

この夜は曇ってたんで街灯りを写しましたが、高感度カメラであるせいか照明灯が白飛び状態と

なってしまったようで、赤色部分が目立ってます。でもピンボケなんで少しフォーカスを調整。

この赤色表示はステラショット2側で出しているということがはっきりしました。

ちなみに、画像が横倒しなのは、赤道儀への搭載を想定したカメラの向きにしているためです。

次にカメラの接続を一旦解除し、ボタン群の中段あたりにある -オートガイダー- の[選択]を

クリックすると、オートガイダーの選択ダイアログが表示されます。

撮影用カメラの選択肢とはメーカー/機種の選択肢が違ってますね。ここでは再び"QHYCCD"を選択。

[OK]で元画面に戻り、焦点距離を175mmに設定して[接続]をクリックすると...

ガイドカメラとしてQHY5L-ⅡMが自動認識され、[接続中]表示になりました。

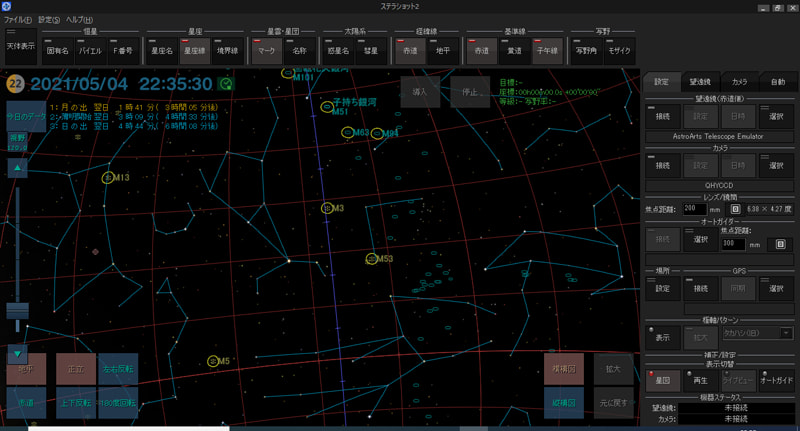

その状態で、ボタン群の一番下にある[オートガイド]ボタンをクリックしたら...

左の画面が切り替わり、オートガイド用カメラの撮影イメージが表示されました。

ここでは露出とゲインを最小値にしたんで、明るい街灯が星っぽく写ってますが、実際のガイドで

本当の星を捉える時は、露出は1秒くらい、ゲインはもっと高く設定することになるでしょう。

これでとりあえずガイド用カメラの画像をキャプチャーしてモニターできることが確認できましたが、

本番撮影の際には、画面に写る星の位置を監視し、ズレが発生したら赤道儀に修正信号を送って

補正する連携動作が必要であり、それは夜に晴れないとできませんので、完全な動作チェックは

また後日ということになりました。

さて、ここまでは概ね順調な感じですけど、3つめのハードウェアとして赤道儀架台の接続が可能か

どうかというテストが待ってます。そのハードルが一番高いとみており、少し気掛かりです。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます