脳についての知識は、私の学生の頃とびっくりするほど、増えている。

この驚きを、NPOのスタッフ研修会で話してみたいのだが、聞いてもらえるか、非常に不安である。脳科学の知識は、「発達障害」とは何か、「理解力」とは何かを理解してもらうには、とても だいじだと思うのだが、みんな、ハウツーが大好きで、「どうすれば」を「どうして」から考えようとしない。

知識がびっくりするほど増えているといっても、それでも、人間の脳の神経細胞(ニューロン)の数は、よくわかっていない。理化学研究所の脳科学総合研究センターが3年前に出版した『つながる脳科学』(ブルーバックス)では、千億近くといい、最近の同じ脳科学総合研究センターのウェブサイトでは千数百億という。大脳皮質の神経細胞の数は百億から二百億以上と差がある。

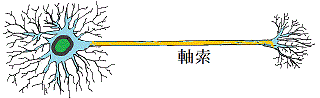

神経細胞と神経細胞と接続部をシナプス結合という。この結合部には20ナノメートルの隙間があるが、光学顕微鏡ではこの隙間を見ることができない。神経細胞は軸索と言われる1本の繊維のようなものが飛び出して、興奮がいっぽう方向に流れる。軸索上は興奮がパルス状の電気信号で伝わるが、シナプス結合部では、化学物質を放出して、つぎの神経細胞に興奮を伝える。この化学物質にはいろいろあるが、神経伝達物質と総称されている。

脳のなかにこの軸索がぎっしりつまっており、しかも、シナプスの隙間が狭いので、100年前には、脳の神経細胞がバラバラであるか、それとも細胞膜自体がつながって、多核細胞になっているか、確定していなかった。1906年のノーベル生理・医学賞は、多核細胞説のカミッロ・ゴルジと多細胞説のサンティアゴ・ラモン・イ・カハールが同時受賞となった。

1つの神経細胞がいくつのシナプス結合をもつのか、これも確定していない。私の学生の頃は、多くても百ぐらいと思われていた。ちょっと前の本には、数千になっていた。3年前の『つながる脳』では、数万のシナプス結合になっている。脳の神経細胞の数を数えるのも難しいが、シナプス結合の数を数えるのは、はるかに難しい。電子顕微鏡を使って得られる像は平面的なのだ。シナプス結合に20ナノメートルの隙間があるまでは、わかるが、断片を見ているので、1つの神経細胞にいくつのシナプス結合があるか、推定するのは難しい。

そして、そのことは、神経細胞が互いにシナプス結合でつながって、どのような回路を作っているのか知るのがもっと難しいことを意味する。外国では、10年前から、アカゲザルの脳を30ナノメートル厚さに切片化して、電子顕微鏡写真をコンピュータに自動判読させ、脳の神経回路立体図を作成する試みがなされているが、まだ成果がでていないようである。

ただ、神経細胞の機能が昔より驚くほどわかってきている。いくつか挙げてみよう。

記憶とは神経細胞間の新しいつながり、シナプス結合ができることだ、とわかっている。

2000年にエリック・カンデルがその発見でノーベル生理・医学賞をもらっている。立証につかったのは、海底に住むアメフラシという簡単な動物である。外界から刺激にどう反応するか学習されれば、すなわち、新しい反応の仕方が繰り返されるようになれば、記憶したと言える。カンデルは、このとき、神経細胞の新しい「つながり」ができることを視覚的に確認した。

脳科学総合研究センターの『つながる脳』には、神経細胞の興奮の伝達が確率的なこと、また、外部から刺激をうけなくても、自発的に確率的に興奮することが書かれている。

1個の神経細胞の機能は、下等動物も哺乳類も同じである。シナプス結合部で放出される化学物質によって、つぎの神経細胞の興奮を強めたり、抑えたりする。現在は、脳をシステムとして研究する段階に、はいっている。

面白いのは、ネズミも人間も脳の構造が変わらないということである。脳科学総合研究センターでは、アメフラシでなく、マウスを使って研究を進めている。

『つながる脳』の面白いトピックスは、臨界期の話である。神経細胞のつながりは、まず、遺伝子に書かれた設計図にしたがってできていくが、ある段階から外界の刺激、すなわち、個体の体験に沿って、神経細胞のつながりができるようになるという。これが、「臨界期」である。

大脳皮質は52のブロードマン領野に分割され、それぞれ異なった機能をもっているとされてきたが、おのおのの領野は同じ6層構造をしている。すなわち、大脳皮質の各領野は汎用構造をしており、機能は学習によって作られていくとも言える。これが「臨界期」の役割である。

私のNPOに来ているスタッフに保育所でも働いている人がいる。赤ちゃんをあずかって世話しているのだ。赤ちゃんを抱いたり、赤ちゃんに顔を寄せたりして、いつも話しかけているという。「かわいいね」「おなかすいた」「暑くない」「ぬれて気持ち悪くない」と声をかけているという。単に、ミルクが与えられる、オムツがとりかえられるだけでなく、保護されている接触感がだいじなのだと私は思う。仕事のために多くの母親は自分の赤ちゃんを保育士にあずけるが、もし保育園の労働環境が悪く、保育士が愛情というものを赤ちゃんにあたえなかったら、その赤ちゃんは人間関係の基本である「愛」を学習しないことになる。

もちろん、外界からの学習期間である、臨界期は長くつづく。記憶ということができなくなったら、動物は柔軟に外界に反応できなくなり、生存の危機に直面するからだ。たまたま、病気などで、新生児が親と隔離され、長期的に接触できないこともある。臨界期がつづくということが救いだ。

現在、「発達障害」ということは、「生まれつきの特性」ということになって

いる。「うまれつき」が脳構造の欠陥とすると、本当にその特性が「うまれつき」なのか、どうかは、よくわからないのである。

いる。「うまれつき」が脳構造の欠陥とすると、本当にその特性が「うまれつき」なのか、どうかは、よくわからないのである。

50年前、子どもが社会的規範から外れると親の教育が悪いと責められた。「発達障害」という概念は、扱いにくい子どもをもった親を非難の嵐から解放した。しかし、本当に脳構造の欠陥なのか、親や先生や社会の規範に問題があるのか、まだ、わかっていないのだ。「大人のAD/HD」や「アスペルガー症候群」が増えるのは、単なる流行であるかもしれない。精神医学はまだ前時代的なのだ。

マウスも人間も脳の構造が同じということは、「特性」を「望む特性」に変えるということは、親や先生や医師や心理療法士の「言葉」によってできるとは、限らないのである。わかりやすい日本語で子どもに話すとは、こちらの願いを伝えるために、重要なテクニックであるが、「愛情」や「信頼感」は言葉で生じない。言葉を越えた日常の体験を通じて育てるものである。

なまじ、言葉で物事を暗記した学校体験によって、多くの人は記憶とは言葉が脳のなかにしまわれることと誤解しているが、それは間違いである。言葉の限界を認識することがだいじである。ほめて育てろ、というが、ほめるというのは、言葉を発する方に認識を改めさせるためで、言葉でほめられても、ほめられるほうは、言葉に着目しているとは限らない。

では、人が言葉を理解するとはどのようなことか……。