先日、川場村の後山にある虚空蔵堂まで行ってみました。

後山は川場村の中心部にそびえる独立峰なので、眺めは抜群。虚空蔵堂の北側にある展望台からは村のほとんどを見渡すことができます。

クリックすると拡大します↓

虚空蔵堂

地元では虚空蔵さまと呼ばれ、親しまれています。

川場村指定重要文化財

能満山虚空蔵堂

この堂は、間口10米、奥行9.5米の寄棟造りで、正面に唐破風の向拝を付け、銅板葺屋根は、軒が長く二重繁垂木で、丸柱四面四本建である。擬宝珠高欄を廻し、前方は縦桟唐戸で三区切りされている。

深い彫刻の蟇股は、大胆な流れと、唐草文様、木鼻から江戸時代の特徴を残している。

堂は永禄三年(1560年)に建立、承応二年(1653年)真田内記信正の家臣、鎌倉重継の発願により、沼田城の奇問除けとして改築された。

参道の石段456段は、天明五年(1785年)に着工、寛政九年(1797年)に完成した。堂の虚空蔵菩薩を中心とした十三佛のうち、十二佛尊像が石段左右に安置されている。

この祭神の創始は、天長四年(827年)弘法大師が、裏山の岩窟にて虚空蔵菩薩を刻んだことによる。

修験道場の霊場として、山岳宗教の端緒でもある。

虚空蔵さまでは、毎年4月の第3日曜日はお祭りが行われ、その前夜に石段の両脇に並んだ108の灯篭が灯ります

後山には、ニホンカモシカ、タヌキ、テン、ノウサギ、ムササビ、リスなどが生息しています。ウサギは古来から狩猟対象とされ、食用にされていきました。ウサギを数える単位に鳥と同じく「羽」を使うのは、獣肉食が禁止されていた時代に、「ウサギは獣ではなく鳥だ」として食肉としていたとする説もあるくらいですから、ウサギはよく食べられていたのでしょう。

しかし、虚空蔵菩薩信仰のある地域では、ウサギを食べないという風習があるそうで、虚空蔵さまの地元である立岩地区もウサギを食用にしないということです。

(2011.5.27訂正・追記)

とんでもない間違いを書きました

虚空蔵菩薩信仰のある地域で食の禁忌とされているのは、ウサギではなくウナギです。あ~恥ずかしい・・・(^^;)

虚空蔵山 川場の森林(やま)づくり

虚空蔵さまの境内で見つけたキマダラヒカゲ

川場村の田んぼの周りでは、ウスバシロチョウが飛び交っています。

一見、スジグロシロチョウのように見えますが、シロチョウ科ではなく、アゲハの仲間です。年1化で、成虫は今の時期しか見ることができません。

川場村

川場村観光協会

後山は川場村の中心部にそびえる独立峰なので、眺めは抜群。虚空蔵堂の北側にある展望台からは村のほとんどを見渡すことができます。

クリックすると拡大します↓

虚空蔵堂

地元では虚空蔵さまと呼ばれ、親しまれています。

川場村指定重要文化財

能満山虚空蔵堂

この堂は、間口10米、奥行9.5米の寄棟造りで、正面に唐破風の向拝を付け、銅板葺屋根は、軒が長く二重繁垂木で、丸柱四面四本建である。擬宝珠高欄を廻し、前方は縦桟唐戸で三区切りされている。

深い彫刻の蟇股は、大胆な流れと、唐草文様、木鼻から江戸時代の特徴を残している。

堂は永禄三年(1560年)に建立、承応二年(1653年)真田内記信正の家臣、鎌倉重継の発願により、沼田城の奇問除けとして改築された。

参道の石段456段は、天明五年(1785年)に着工、寛政九年(1797年)に完成した。堂の虚空蔵菩薩を中心とした十三佛のうち、十二佛尊像が石段左右に安置されている。

この祭神の創始は、天長四年(827年)弘法大師が、裏山の岩窟にて虚空蔵菩薩を刻んだことによる。

修験道場の霊場として、山岳宗教の端緒でもある。

川場村教育委員会

(説明看板より)

虚空蔵さまでは、毎年4月の第3日曜日はお祭りが行われ、その前夜に石段の両脇に並んだ108の灯篭が灯ります

後山には、ニホンカモシカ、タヌキ、テン、ノウサギ、ムササビ、リスなどが生息しています。ウサギは古来から狩猟対象とされ、食用にされていきました。ウサギを数える単位に鳥と同じく「羽」を使うのは、獣肉食が禁止されていた時代に、「ウサギは獣ではなく鳥だ」として食肉としていたとする説もあるくらいですから、ウサギはよく食べられていたのでしょう。

(2011.5.27訂正・追記)

とんでもない間違いを書きました

虚空蔵菩薩信仰のある地域で食の禁忌とされているのは、ウサギではなくウナギです。あ~恥ずかしい・・・(^^;)

虚空蔵山 川場の森林(やま)づくり

虚空蔵さまの境内で見つけたキマダラヒカゲ

川場村の田んぼの周りでは、ウスバシロチョウが飛び交っています。

一見、スジグロシロチョウのように見えますが、シロチョウ科ではなく、アゲハの仲間です。年1化で、成虫は今の時期しか見ることができません。

川場村

川場村観光協会

現在、群馬県内のセブンイレブン各店舗で、世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺産群」応援フェアを開催中!

群馬県と株式会社セブンイレブン・ジャパンは、今年3月に、地産地消や健康増進・食育、災害対策など、幅広い分野で地域の活性化を協力して進める『地域活性化包括連携協定』を締結。

今回のキャンペーンは、タイアップ第2弾です。

11月3日までの期間中、富岡製糸場やシルクを連想させる商品が県内セブンイレブン各店で販売され、また、ぐんまちゃんグッズがもらえるスタンプラリーも行われています。

[群馬限定]世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺産群」応援フェア開催! セブンイレブン

さて、私が家の近所のセブンイレブンで買った商品は・・・

まゆたまシュー(桑茶クリーム入り)

2個つながったシュークリームにホワイトチョコがかけられ、まゆの形に

中には桑茶(桑の葉粉末)入りのカスタードクリーム

まゆたまパン (桑茶ホイップ)

まゆの形をしたふわふわの白いパン

桑茶ホイップクリームがサンドされています

どちらも桑茶の風味が大人っぽくて、なかなかよい感じです(^^)

上毛かるたに「日本で最初の富岡製糸」と詠まれている富岡製糸場は、明治5年(1872年)に、明治政府が我が国の近代化のために最初に設置した官営模範器械製糸場。

新政府による日本の近代化は、ここから始まったと言っても過言ではありません。

現在、富岡製糸場は操業はしていませんが、当時の建物がほぼそのままの形で保存されています。

富岡製糸場と県内に点在する絹産業遺産群は、その歴史的・文化的価値が認められ、2007年1月に世界遺産暫定リストに登載されました。

現在は、国、県、市町村によってユネスコ世界遺産委員会へ推薦するための準備作業が行われているところです。

富岡製糸場と絹産業遺産群 群馬県

富岡製糸場と絹産業遺産群について、知りたい方におすすめなのが、この一冊。

日本のシルクロード 富岡製糸場と絹産業遺産群 (中公新書ラクレ)

第1章 横長のルネサンス ~聖地・富岡製糸場

第2章 機能美の極致 ~豪壮な養蚕農家群

第3章 人と蚕の叡智 ~蚕種の生産と保存

第4章 光沢が奏でる調べ ~製糸の広がり

第5章 峠を越えろ、町を結べ ~蚕種・繭・生糸輸送への情熱

第6章 町に響く織りのリズム ~織都桐生と日本の絹織物

第7章 海を越えるシルク ~繁栄の面影

第8章 赤レンガの不死鳥 ~再び聖地、富岡へ

群馬県と株式会社セブンイレブン・ジャパンは、今年3月に、地産地消や健康増進・食育、災害対策など、幅広い分野で地域の活性化を協力して進める『地域活性化包括連携協定』を締結。

今回のキャンペーンは、タイアップ第2弾です。

11月3日までの期間中、富岡製糸場やシルクを連想させる商品が県内セブンイレブン各店で販売され、また、ぐんまちゃんグッズがもらえるスタンプラリーも行われています。

[群馬限定]世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺産群」応援フェア開催! セブンイレブン

さて、私が家の近所のセブンイレブンで買った商品は・・・

まゆたまシュー(桑茶クリーム入り)

2個つながったシュークリームにホワイトチョコがかけられ、まゆの形に

中には桑茶(桑の葉粉末)入りのカスタードクリーム

まゆたまパン (桑茶ホイップ)

まゆの形をしたふわふわの白いパン

桑茶ホイップクリームがサンドされています

どちらも桑茶の風味が大人っぽくて、なかなかよい感じです(^^)

上毛かるたに「日本で最初の富岡製糸」と詠まれている富岡製糸場は、明治5年(1872年)に、明治政府が我が国の近代化のために最初に設置した官営模範器械製糸場。

新政府による日本の近代化は、ここから始まったと言っても過言ではありません。

現在、富岡製糸場は操業はしていませんが、当時の建物がほぼそのままの形で保存されています。

富岡製糸場と県内に点在する絹産業遺産群は、その歴史的・文化的価値が認められ、2007年1月に世界遺産暫定リストに登載されました。

現在は、国、県、市町村によってユネスコ世界遺産委員会へ推薦するための準備作業が行われているところです。

富岡製糸場と絹産業遺産群 群馬県

富岡製糸場と絹産業遺産群について、知りたい方におすすめなのが、この一冊。

日本のシルクロード 富岡製糸場と絹産業遺産群 (中公新書ラクレ)

第1章 横長のルネサンス ~聖地・富岡製糸場

第2章 機能美の極致 ~豪壮な養蚕農家群

第3章 人と蚕の叡智 ~蚕種の生産と保存

第4章 光沢が奏でる調べ ~製糸の広がり

第5章 峠を越えろ、町を結べ ~蚕種・繭・生糸輸送への情熱

第6章 町に響く織りのリズム ~織都桐生と日本の絹織物

第7章 海を越えるシルク ~繁栄の面影

第8章 赤レンガの不死鳥 ~再び聖地、富岡へ

先日、子供と渋川市北橘町にある埋蔵文化財調査センターで、勾玉を作ってみました。

埋蔵文化財調査センターは、公共工事に伴う遺跡の調査研究を行っている機関ですが、併設された発掘情報館では、勾玉づくりや土器づくりなどの体験学習のメニューもあります。

埋蔵文化財調査センター発掘情報館

勾玉づくりの材料は、滑石という柔らかい石(材料費200円)

まずは、ノコギリと棒ヤスリで粗く形を作り、ヤスリと3種類の紙ヤスリで磨き上げていきます。

作業はけっこう楽しいです(^^)

一応、出来上がり

ちょっと、角が残っちゃいましたが・・・(^^;)

勾玉は縄文時代から古墳時代にかけて作られた古代のアクセサリー。魔を避け、幸運を招く御守りでもあります。

高級品はヒスイやメノウ、水晶などで作られており、今回使った滑石で作られた勾玉は普及品?です。

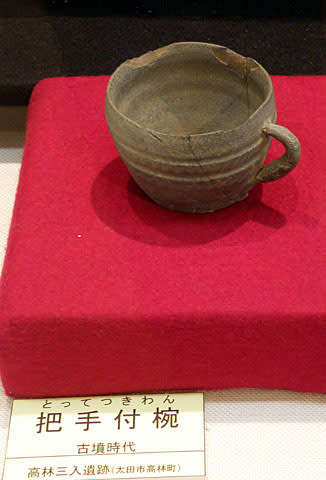

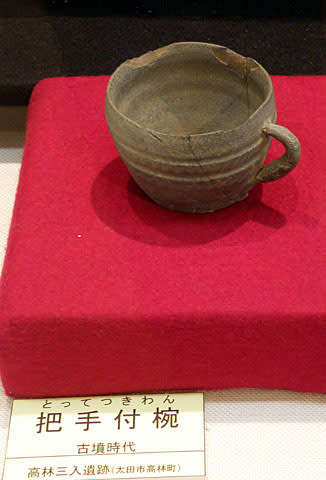

展示室では、発掘された土器や埴輪などを観ることができます。(無料)

古墳時代の把手付椀

洒落たカップですね(^^)

群馬県埋蔵文化財調査事業団

埋蔵文化財調査センターは、公共工事に伴う遺跡の調査研究を行っている機関ですが、併設された発掘情報館では、勾玉づくりや土器づくりなどの体験学習のメニューもあります。

埋蔵文化財調査センター発掘情報館

勾玉づくりの材料は、滑石という柔らかい石(材料費200円)

まずは、ノコギリと棒ヤスリで粗く形を作り、ヤスリと3種類の紙ヤスリで磨き上げていきます。

作業はけっこう楽しいです(^^)

一応、出来上がり

ちょっと、角が残っちゃいましたが・・・(^^;)

勾玉は縄文時代から古墳時代にかけて作られた古代のアクセサリー。魔を避け、幸運を招く御守りでもあります。

高級品はヒスイやメノウ、水晶などで作られており、今回使った滑石で作られた勾玉は普及品?です。

展示室では、発掘された土器や埴輪などを観ることができます。(無料)

古墳時代の把手付椀

洒落たカップですね(^^)

群馬県埋蔵文化財調査事業団

流山市は千葉県の北西部にある人口約15万3千人の市。

市の西境には江戸川が南北に流れています。

群馬県内の市町村とは特に姉妹都市関係もなく、群馬とは一見、なんのつながりもないように思えます。

しか~し、流山市と群馬県には意外な接点があったのです。

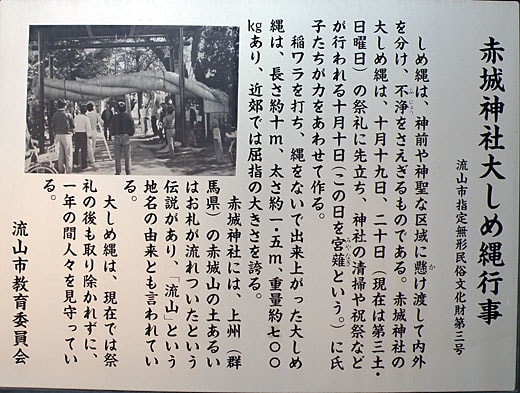

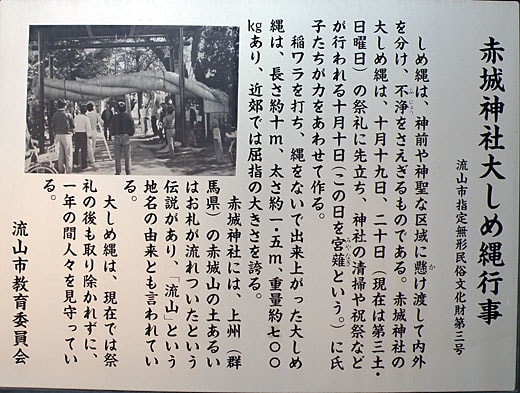

それは、群馬のシンボル赤城山。

流山市にも赤城山が存在していたのです!

流山市の赤城山は江戸川のすぐ横にあるこんもりとした小さな山。標高は15m。(ちなみに赤城山最高峰の黒檜山は標高1,828m)

写真の手前は江戸川河川敷

赤城山と言えば、赤城神社。赤城神社の末社は群馬県内に118社、県外に73社、合計191社(合併や廃社による減少分を含めると、334社)にのぼりますが、なんと、流山市の赤城山にも赤城神社が鎮座されております!

群馬県外でベイシアやヤマダ電機を見かけると、なんとなく嬉しくなってしまいますが、千葉県で赤城神社を目の前にすると、その何百倍も嬉しいですねぇ (^^)

立派なしめ縄

流山市の赤城山は、昔々、大洪水で赤城山の崩れた土塊が流れ着いたものという話が伝わっています。山が流れ着いたことから、流山という地名になったということです。

また、一説には、ここに赤城山のお札が流れ着いたとも言われています。

実際に山が流れてくるなんてことがあり得るのでしょうか?

赤城山周辺には、実際に赤城山がつくった「流れ山地形」が残っています。

渋川市や前橋市、伊勢崎市などに点在する孤立丘群がそうです。

橘山、箱田山、十二山などは約20万年前に赤城山が大噴火を起こし、山頂部が吹き飛んだときに発生した岩屑雪崩が赤城の斜面を利根川まで流れ下り堆積してできた山(流れ山)です。

さすがに、赤城山から直線距離で約100㎞も離れた流山市まで、岩屑雪崩が到達したとは考えられませんが、大きな岩の一つくらいは洪水でここまで転がってくる可能性も否定できないと思います。(てか、思いたい・・・)

さらに、流山のこの地まで転がってきた岩を、なぜ、ここの人たちは赤城山からのものだと考えたのでしょうか?

昔、この地に住んでいた人たちは赤城山と何か深いつながりのある人たちだったのではないでしょうか。

わくわくする歴史ミステリーです (^^)

赤城神社 Wikipedia

赤城神社 (流山市) Wikipedia

赤城神社 大しめ縄行事 流山市

赤城神社 前橋まるごとガイド

ウェブ紙芝居【赤城山の成り立ち】 群馬大学教育学部早川由紀夫研究室

市の西境には江戸川が南北に流れています。

群馬県内の市町村とは特に姉妹都市関係もなく、群馬とは一見、なんのつながりもないように思えます。

しか~し、流山市と群馬県には意外な接点があったのです。

それは、群馬のシンボル赤城山。

流山市にも赤城山が存在していたのです!

流山市の赤城山は江戸川のすぐ横にあるこんもりとした小さな山。標高は15m。(ちなみに赤城山最高峰の黒檜山は標高1,828m)

写真の手前は江戸川河川敷

赤城山と言えば、赤城神社。赤城神社の末社は群馬県内に118社、県外に73社、合計191社(合併や廃社による減少分を含めると、334社)にのぼりますが、なんと、流山市の赤城山にも赤城神社が鎮座されております!

群馬県外でベイシアやヤマダ電機を見かけると、なんとなく嬉しくなってしまいますが、千葉県で赤城神社を目の前にすると、その何百倍も嬉しいですねぇ (^^)

立派なしめ縄

流山市の赤城山は、昔々、大洪水で赤城山の崩れた土塊が流れ着いたものという話が伝わっています。山が流れ着いたことから、流山という地名になったということです。

また、一説には、ここに赤城山のお札が流れ着いたとも言われています。

実際に山が流れてくるなんてことがあり得るのでしょうか?

赤城山周辺には、実際に赤城山がつくった「流れ山地形」が残っています。

渋川市や前橋市、伊勢崎市などに点在する孤立丘群がそうです。

橘山、箱田山、十二山などは約20万年前に赤城山が大噴火を起こし、山頂部が吹き飛んだときに発生した岩屑雪崩が赤城の斜面を利根川まで流れ下り堆積してできた山(流れ山)です。

さすがに、赤城山から直線距離で約100㎞も離れた流山市まで、岩屑雪崩が到達したとは考えられませんが、大きな岩の一つくらいは洪水でここまで転がってくる可能性も否定できないと思います。(てか、思いたい・・・)

さらに、流山のこの地まで転がってきた岩を、なぜ、ここの人たちは赤城山からのものだと考えたのでしょうか?

昔、この地に住んでいた人たちは赤城山と何か深いつながりのある人たちだったのではないでしょうか。

わくわくする歴史ミステリーです (^^)

赤城神社 Wikipedia

赤城神社 (流山市) Wikipedia

赤城神社 大しめ縄行事 流山市

赤城神社 前橋まるごとガイド

ウェブ紙芝居【赤城山の成り立ち】 群馬大学教育学部早川由紀夫研究室

高崎市、群馬の森にある県立歴史博物館で8月30日(日)まで開催中の、開館30周年記念展「国宝 武人ハニワ、群馬へ帰る!」を観てきました。

古代、群馬は東国の中心でした。太田市にある天神山古墳は、全長210m、東国一の大きさを誇る巨大前方後円墳です。さらに、古墳の数は1万基。東国では、段違いの多さです。そこからは数々の素晴らしい埴輪が出土しています。

歴史の教科書に必ず載っている国宝「挂甲をつけた武人」(大魔神のモデルね)も太田市飯塚町から出土したものです。

今回の展示は、この国宝武人埴輪をはじめ、東西の埴輪300点が一堂に集結する大埴輪展。

鎧に身を固めた精悍な武人、神秘的な雰囲気の巫女、つられて笑ってしまいそうなイイ笑顔の農民、巨大な家や船、可愛い動物たち。

当時の人々の様子が伝わってくる数々の埴輪。必見でございますよ。

群馬県立歴史博物館

ところで、古代の群馬「上毛野国(カミツケノクニ)」は、大和朝廷にも劣らない力を持っていました。

また、上毛野国の勢力圏からは鈴鏡という独特の鏡が出土しており、大和朝廷とは異なる独自の政治を行っていたとも推測されています。

日本書紀、安閑天皇の項に、次のような記載があります。

『武蔵国造・笠原直使主(かさはらのあたいおみ)と同族の小杵(おき)が、国造(くにのみやつこ)の座を争って、年が明けても決着がつかない。

小杵は性格が悪く逆心者で、高慢で従順なところがない。密かに上毛野君小熊(かみつけのきみおくま)に助けを求め、使主を殺そうと謀った。

使主はこれを察知して逃げ、朝廷に訴えた。朝廷は使主を国造に任命し、小杵を殺した。

国造となった使主は大変喜び、朝廷に横渟(よこぬ)・橘花(たちばな)・多氷(おほひ)・倉樔(くらす)の4カ所の屯倉(みやけ)献上した。この年は、甲寅(534年)である。』

6世紀の東国で勃発した大事件、「武蔵国造の乱」です。

逆心者の小杵が、上毛野君の支援を受けて使主を謀殺しようとしたが、失敗。朝廷は使主を国造に任命し、小杵を誅殺した。という話ですが、歴史書というのはそれが書かれた当時の支配者の正当性が強調されていることを忘れてはなりません。

私が思う本当の歴史はこうです。

『当時の東国は上毛野君が治めていた。支配下にある豪族には上毛野君より鈴鏡が“下賜”されていた。(鈴鏡の分布=上毛野氏の勢力圏)

当時、小杵は上毛野君から認められて武蔵国を統治していたが、東国支配の強化を狙っていた大和朝廷は、密かに笠原直使主を支援し、反乱を起こさせた。

こうして勃発した大和朝廷vs上毛野君の戦争は、大和朝廷側の勝利に終わり、上毛野君の力は大きく削がれ、朝廷の東国支配が強化された。』

まぁ、あくまでも素人の想像(妄想)ですけどね。。。

古墳の築造状況からみても、この乱によって、上毛野君の勢力範囲が大分狭められたことが推察されます。(上毛野国の中心は太田市付近から前橋市大室付近に移動)

その反対に、大和朝廷の東国支配強化に貢献した武蔵国には、巨大古墳群が出現します。(さきたま古墳群)

もしも、この乱に上毛野君が勝利していたら・・・?

歴史博物館の隣にある近代美術館では「こども+おとな+夏の美術館 まいにち、アート !!」開催中。

子供も大人も楽しめる展示です。

博物館と美術館の共通観覧券(1,000円)で両方観るのがオススメです(^^)

群馬県立近代美術館

群馬の森の広場ではたくさんのウスバキトンボが飛んでいました。

ウスバキトンボの別名は精霊とんぼ。

もう、お盆ですね。

古代、群馬は東国の中心でした。太田市にある天神山古墳は、全長210m、東国一の大きさを誇る巨大前方後円墳です。さらに、古墳の数は1万基。東国では、段違いの多さです。そこからは数々の素晴らしい埴輪が出土しています。

歴史の教科書に必ず載っている国宝「挂甲をつけた武人」(大魔神のモデルね)も太田市飯塚町から出土したものです。

今回の展示は、この国宝武人埴輪をはじめ、東西の埴輪300点が一堂に集結する大埴輪展。

鎧に身を固めた精悍な武人、神秘的な雰囲気の巫女、つられて笑ってしまいそうなイイ笑顔の農民、巨大な家や船、可愛い動物たち。

当時の人々の様子が伝わってくる数々の埴輪。必見でございますよ。

群馬県立歴史博物館

ところで、古代の群馬「上毛野国(カミツケノクニ)」は、大和朝廷にも劣らない力を持っていました。

また、上毛野国の勢力圏からは鈴鏡という独特の鏡が出土しており、大和朝廷とは異なる独自の政治を行っていたとも推測されています。

日本書紀、安閑天皇の項に、次のような記載があります。

『武蔵国造・笠原直使主(かさはらのあたいおみ)と同族の小杵(おき)が、国造(くにのみやつこ)の座を争って、年が明けても決着がつかない。

小杵は性格が悪く逆心者で、高慢で従順なところがない。密かに上毛野君小熊(かみつけのきみおくま)に助けを求め、使主を殺そうと謀った。

使主はこれを察知して逃げ、朝廷に訴えた。朝廷は使主を国造に任命し、小杵を殺した。

国造となった使主は大変喜び、朝廷に横渟(よこぬ)・橘花(たちばな)・多氷(おほひ)・倉樔(くらす)の4カ所の屯倉(みやけ)献上した。この年は、甲寅(534年)である。』

6世紀の東国で勃発した大事件、「武蔵国造の乱」です。

逆心者の小杵が、上毛野君の支援を受けて使主を謀殺しようとしたが、失敗。朝廷は使主を国造に任命し、小杵を誅殺した。という話ですが、歴史書というのはそれが書かれた当時の支配者の正当性が強調されていることを忘れてはなりません。

私が思う本当の歴史はこうです。

『当時の東国は上毛野君が治めていた。支配下にある豪族には上毛野君より鈴鏡が“下賜”されていた。(鈴鏡の分布=上毛野氏の勢力圏)

当時、小杵は上毛野君から認められて武蔵国を統治していたが、東国支配の強化を狙っていた大和朝廷は、密かに笠原直使主を支援し、反乱を起こさせた。

こうして勃発した大和朝廷vs上毛野君の戦争は、大和朝廷側の勝利に終わり、上毛野君の力は大きく削がれ、朝廷の東国支配が強化された。』

まぁ、あくまでも素人の想像(妄想)ですけどね。。。

古墳の築造状況からみても、この乱によって、上毛野君の勢力範囲が大分狭められたことが推察されます。(上毛野国の中心は太田市付近から前橋市大室付近に移動)

その反対に、大和朝廷の東国支配強化に貢献した武蔵国には、巨大古墳群が出現します。(さきたま古墳群)

もしも、この乱に上毛野君が勝利していたら・・・?

歴史博物館の隣にある近代美術館では「こども+おとな+夏の美術館 まいにち、アート !!」開催中。

子供も大人も楽しめる展示です。

博物館と美術館の共通観覧券(1,000円)で両方観るのがオススメです(^^)

群馬県立近代美術館

群馬の森の広場ではたくさんのウスバキトンボが飛んでいました。

ウスバキトンボの別名は精霊とんぼ。

もう、お盆ですね。