2021年3月、車中泊で群馬の四方温泉に出かけました。東京の自宅から四方温泉に向かう途中、藤岡市にある白石古墳群や高崎市にある保渡田古墳群に立ち寄ったので、ここで紹介したいと思います。まずは白石古墳群から。

鏑川と鮎川にはさまれた舌状の河岸段丘上にある七輿山古墳は白石古墳群に属する全長150メートルの前方後円墳で、6世紀前半の築造とされています。6世紀代の古墳としては東日本最大級とのこと。Wikipediaによると、二重の周溝がめぐり、前方部の前面にあたる西側では「コ」の字状にめぐる三重目の溝も発見されている、となっていますが、「コ」の字状にめぐる三重目の溝は正確には確認ができませんでした。

駐車場のある北側からの眺め。満開間近の桜が見事でした。

後円部を正面から。墳丘の一部が平らに削られてお地蔵さんがたくさん並んでいたのだけど、どのお地蔵さんも首がありませんでした。何かの理由で首を落とされたようです。

北側の後円部から前方部にかけて。くびれ部です。造り出し部があるらしいのですがよくわかりませんでした。

前方部の正面には石垣のような構造物がありました。北側の周濠の外や前方部の正面にも同じような石の構造物があったのですが、中世に墳丘を利用してお城が築かれたのでしょうか。たぶん葺石が利用されたのだと思います。墳丘の下には同じような石がたくさん落ちていました。

前方部の北側の角。ここも桜が見事に咲いていました。

七輿山古墳は6世紀前半における東日本最大級の前方後円墳。このあたりは継体天皇の時代に東国で最大の勢力を持った豪族の拠点だったということになるのでしょうか。

七輿山古墳からのびる坂道を上がった丘陵上に二つの小さな円墳が並んでいました。右が皇子塚古墳で左が平井地区1号古墳です。

皇子塚古墳は直径31メートルの円墳で6世紀後半の築造と考えられています。立派な石室は調査後に埋め戻されました。

平井地区1号古墳は直径24メートルの円墳で、こちらも石室は埋め戻されています。

あたりは公園として整備されています。東屋で休憩していた二人の女性とお話をしました。こちらが古墳が好きだと伝えると、一人の方が満面の笑みで自分もそうだと言って、スマホの「群馬HANIアプリ」なるものを見せてくれました。やっぱり群馬は古墳王国なんだと思いました。この女性から白石稲荷山古墳や伊勢塚古墳を勧められたので、まずは稲荷山古墳に行ってみることにしました。

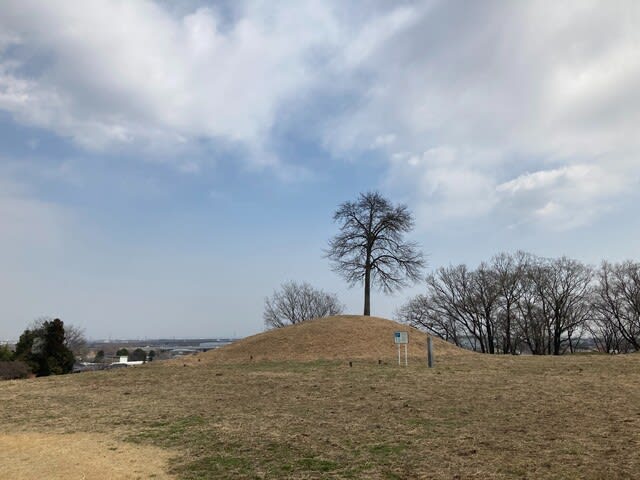

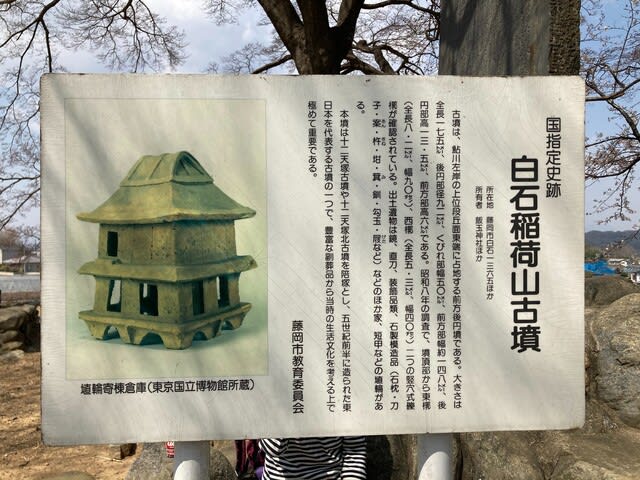

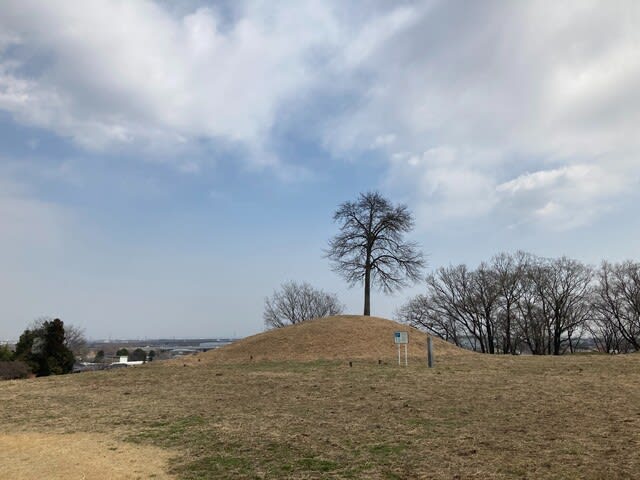

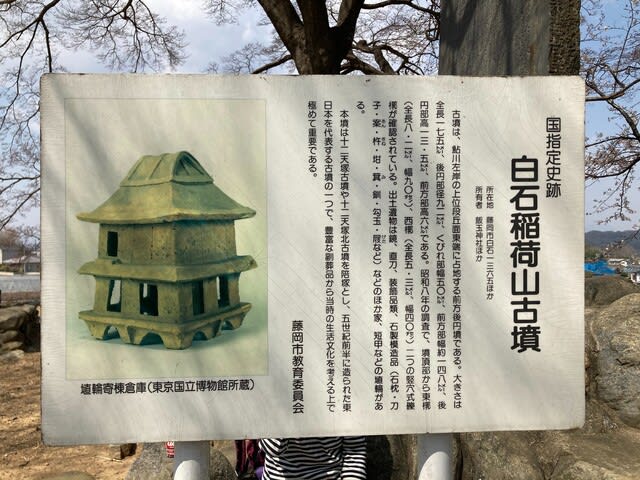

この公園の南側の丘陵に白石稲荷山古墳が見えます。こちらも立派な桜の木が立っています。

白石稲荷山古墳が5世紀前半の築造とされる全長155メートルの前方後円墳です。

後円部を正面から。あとで知ったことですが、この道は十二天塚古墳・十二天塚北古墳という二つの古墳(稲荷山古墳の倍塚)の上を通っていたようです。気がつかなかった。

近くによると桜がこんな感じです。

後円部頂上から見下ろす前方部と、前方部から見上げる後円部。

心地よい風が吹く中、満開の桜の下から眺める素晴らしい眺望。いつまでもここに居たい気分になりました。なんと、ここにも古墳がお好きな女性がひとり、自ら古墳女子と名乗っておられました。伊勢塚古墳にも行きたかったのだけど、時間の関係でパスすることにしました。

鏑川と鮎川にはさまれた舌状の河岸段丘上にある七輿山古墳は白石古墳群に属する全長150メートルの前方後円墳で、6世紀前半の築造とされています。6世紀代の古墳としては東日本最大級とのこと。Wikipediaによると、二重の周溝がめぐり、前方部の前面にあたる西側では「コ」の字状にめぐる三重目の溝も発見されている、となっていますが、「コ」の字状にめぐる三重目の溝は正確には確認ができませんでした。

駐車場のある北側からの眺め。満開間近の桜が見事でした。

後円部を正面から。墳丘の一部が平らに削られてお地蔵さんがたくさん並んでいたのだけど、どのお地蔵さんも首がありませんでした。何かの理由で首を落とされたようです。

北側の後円部から前方部にかけて。くびれ部です。造り出し部があるらしいのですがよくわかりませんでした。

前方部の正面には石垣のような構造物がありました。北側の周濠の外や前方部の正面にも同じような石の構造物があったのですが、中世に墳丘を利用してお城が築かれたのでしょうか。たぶん葺石が利用されたのだと思います。墳丘の下には同じような石がたくさん落ちていました。

前方部の北側の角。ここも桜が見事に咲いていました。

七輿山古墳は6世紀前半における東日本最大級の前方後円墳。このあたりは継体天皇の時代に東国で最大の勢力を持った豪族の拠点だったということになるのでしょうか。

七輿山古墳からのびる坂道を上がった丘陵上に二つの小さな円墳が並んでいました。右が皇子塚古墳で左が平井地区1号古墳です。

皇子塚古墳は直径31メートルの円墳で6世紀後半の築造と考えられています。立派な石室は調査後に埋め戻されました。

平井地区1号古墳は直径24メートルの円墳で、こちらも石室は埋め戻されています。

あたりは公園として整備されています。東屋で休憩していた二人の女性とお話をしました。こちらが古墳が好きだと伝えると、一人の方が満面の笑みで自分もそうだと言って、スマホの「群馬HANIアプリ」なるものを見せてくれました。やっぱり群馬は古墳王国なんだと思いました。この女性から白石稲荷山古墳や伊勢塚古墳を勧められたので、まずは稲荷山古墳に行ってみることにしました。

この公園の南側の丘陵に白石稲荷山古墳が見えます。こちらも立派な桜の木が立っています。

白石稲荷山古墳が5世紀前半の築造とされる全長155メートルの前方後円墳です。

後円部を正面から。あとで知ったことですが、この道は十二天塚古墳・十二天塚北古墳という二つの古墳(稲荷山古墳の倍塚)の上を通っていたようです。気がつかなかった。

近くによると桜がこんな感じです。

後円部頂上から見下ろす前方部と、前方部から見上げる後円部。

心地よい風が吹く中、満開の桜の下から眺める素晴らしい眺望。いつまでもここに居たい気分になりました。なんと、ここにも古墳がお好きな女性がひとり、自ら古墳女子と名乗っておられました。伊勢塚古墳にも行きたかったのだけど、時間の関係でパスすることにしました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます