◆斉藤道三の非道

大河ドラマで斉藤道三は自分の娘帰蝶/濃姫

の婿である土岐頼純を毒殺する場面が登場

した大変戦慄と恐怖を感じるものであった

土岐と織田が裏で画策して守護代の斉藤道

三を打たんとした場面であったので道三の

頼純暗殺は自己保身の為と言える。しかし

戦国の習いとは言え娘婿を毒殺する父親は

現代の倫理観からると非常と非道とも言え

ようか?道三の娘の最初の婿は毒殺された

事になる。室町戦国の時代は茶会や登城や

面会を命じらられたら覚悟しておかなけば

ならない策略の時代であったと言えよう。

◆道三と信長の対面

帰蝶こと濃姫の再婚相手は織田信長であった訳

であるが、あの道三と信長が対面するからには

一筋縄ではいなないであろう。もっとも道三と

信長が利害関係をともにするならば両者は相剋

せず義父と娘婿の対面と言う事になるのである

が信長が道三に対面して打たれたり毒殺される

可能性は無いとは言えなかったであろう。

『信長公記』に天文二十二年(1553)、

四月下旬に斎藤道三が信長に富田の寺内町

聖徳寺まで出向くので対面したいと申し出

がありこれが実施された。信長は19歳。

道三の娘・濃姫を正室に迎えていたが、

その父親である道三の面会が実施された。

以下は『信長公記』の抜粋である。

「信長公の御出の様体を見申し侯。

其の時、信長の御仕立、髪はちやせ

んに遊ばし、もゑぎの平打にて、ち

んに遊ばし、もゑぎの平打にて、ち

やせんの髪を巻き立て、ゆかたびら

の袖をはづし、のし付の大刀、わき

ざし、二つながら、長つかに、みご

なわにてまかせ、ふとき苧なわ、

うでぬきにさせられ、御腰のま

わりには、猿つかひの様に、火燧

袋、ひようたん七ツ、八ツ付けさ

袋、ひようたん七ツ、八ツ付けさ

せられ、虎革、豹革四ツがわりの

半袴をめし、御伴衆七、八百、甍を

並べ、健者先に走らかし、三間々

中柄の朱やり五百本ばかり、

弓、鉄炮五百挺もたせられ」

と記されている弱冠歳り信長

が斎藤道三を圧倒している事

は鉄砲五百挺を準備している

事と今回私が注目したい記録

は御伴衆七、八百と言う人数

である。この記録に登場する

信長の兵員が700人800人であ

る事に着目したい。これらは

精鋭の信長が訓練育成した正規

部隊であり美濃のマムシ道三と

言え信長を殺傷する事は能わな

い、いや自分の生命さえ危うい

と言える状況である。この対面

完全に信長が斉藤道三を圧倒し

道三は大変不機嫌な状態で美濃

に帰還した事が『信長公記』に

は記されている。信長の兵員の

記録700人800人に留意したい。

◆稲生の戦い(いのうのたたかい)、

弘治2年8月24日(1556年9月27日)、

現在の名古屋市西区で起きた戦い。

信長と信行「信勝」による戦いで

『信長公記』には

「弘治二年丙辰八月廿四日

信長も清洲より人数を出だされ、川をこし、

信長も清洲より人数を出だされ、川をこし、

先手あし軽に取り合ひ侯。柴田権六千計り

にて、いなふの村はづれの海道を西向きに

かゝり来なり、林美作守は南田方より人数

七百計りにて、北向きに信長へ向つて掛り

来たる。上総介殿は、村はづれより六、七段

きり引きしざり、御人数備へられ、信長の御

人数七百には過ぐるべからずと申し侯。東の

藪際に御居陣なり」とある。織田軍団が互い

に戦陣を構える様子が描写されている。ここ

では信長方が「六、七段きり引きしざり」と

表現されている。

◆本能寺の変

万事油断のない信長であったが天正10年6月

に美濃出身とされる明智光秀で打たれている。

信長が6百7百または7段8段の陣容を固めてい

たらば信長は明智の軍勢を防いだ可能性があ

ろう。信長の最期の言葉是非に非ずの意味深

な言葉が余韻に残る文言である。如何に信長

と言え油断すれば明智に打たれても当然の事。

◆元亀年間の信長本陣虎御前山城の様子

伝藤吉郎の陣とは別に信長はその本陣を

数段に連郭織田軍団の陣取の様式にのっ

とり構えた事が推測される。その陣形は

真に見事である。

柴田権六勝家との織田信長の戦いは

『信長公記』には

「弘治二年丙辰八月廿四日

信長も清洲より人数を出だされ、川をこし、

信長も清洲より人数を出だされ、川をこし、

先手あし軽に取り合ひ侯。柴田権六千計り

にて、いなふの村はづれの海道を西向きに

かゝり来なり、と描写されている。

以来信長は一旦は勝家を許すも

後に勝家を越前に赴任させても

府中三人衆を設けて柴田勝家の

監視をさせて勝家に心を開いて

はいない。

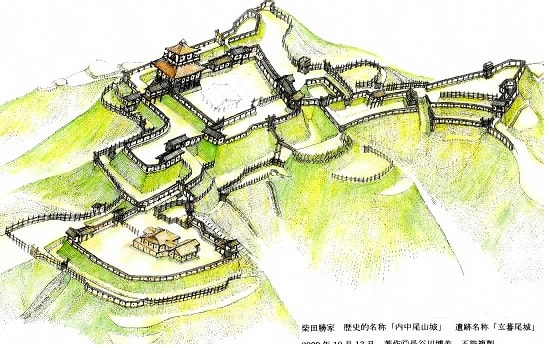

◆天正11年柴田勝家賎ケ岳合戦

勝家本陣内中尾山城

遺跡名称「玄蕃尾城」

やはり柴田は典型的織豊系陣城を

見事に縄張りして7つの土塁曲輪

を構築している。その構造たるや

全長300mに達する壮大な傑作城郭だ。

しかし勝家この城から出撃して敗れて

しまったのである。の城跡の柳ケ瀬/雁ケ谷側には旧北陸

本線の柳ケ瀬トンネルがある。このトンネル石文は何と

明治の宰相伊藤博文の『万世永頼』の文字が見える日本

が当時の国際港敦賀を睨んで確保した重要なトンネルで

ある。現在もこの地に北陸道のトンネルや国道365号が

通り歴史の要衝はいまも健在である。