近江 虎御前山城の深層

世間様

虎御前山に城跡があるなど

聞いた事がありません。私

あの山ハイキングに行きま

したけど何もありませんよ。

対談者

でも写真には織田信長本陣

の切岸の壁が明確に写って

います。写真は真実を写す

から写真と言うのですよ。

貴方はハイキングでこの山

を通りすぎた人で城址は全

く見る気が無かった事になり

ます。現実の写真は虎御前

山の現実を現実に捉えてる。

長谷川

まあ城址を通りすぎるハイキングと

城址に立止る城郭遺跡見学の趣旨や

目的や大きな個人差があります。

大多数の人が城跡など無いと認識

しているの現実は否定できませんが。

対談者

あの城郭研究家の長谷川銀蔵先生

でも賎ヶ岳合戦の砦の遺構など無

い400年前の砦跡など絶対残る事

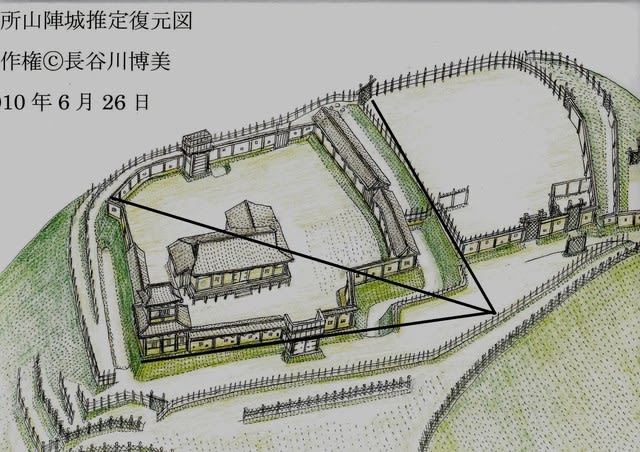

は無い。息子長谷川博美氏図面を

破り捨てようとした行為は一般の

社会通念と全く同じ正義や正論と

ある意味言えます。これ世間常識。

世間様

でもね。誠実で信用ある近所の人

が次々に城址など絶対にないわよ。

と誠意や真心を込めて言われたら

絶対に世間一般の人は信用や誠意

ある人の言説に絶対信じますのよ!

対話者

虎御前山を通りすぎるハイキングの

習慣が身に付いた人は城址に気が付

かないと思います。当然城址を見る

気持ちと見る心が稀薄と思うんです。

人間は横断歩道や信号や踏切は一旦

停止の習慣が子供の頃から交通教室

身について実践できますが城址停止

を教示する先生は昭和、平成、令和

に全くいらしやらないのが現実です。

長谷川

どうでしよう。虎御前山城の城主の

織田信長は日本全国の武将人気投票

でも常に一位ナンバー1にランクさ

れる日本史の中の著名人です。そし

て秀吉もこの城の定番つまり城代と

して文献『信長公記』に記されてる

ならば、この城跡は全国区の観光の

名所。長浜市、滋賀県歴史観光資源

の1ポイトとして全国の社会に顕彰

宣伝PRすべきが長浜/滋賀県の観光

促進つまり地方再生創造かと私は

素朴に思います。

世間様

虎御前山に城跡があるなど

聞いた事が全くありません。

長谷川

そうでした!湖北人の

虎御前山に対する評価

や湖北人の社会認識は

日本全国の虎御前山城

の知名度や信長の知名

度には全く関心が稀薄

かもしれませんからね。

世間様

だいたい虎御前山には

何もないと聞いてます。

対談者

でも写真に信長の城の

シルエットさえ歴然と

映し出されている現実!

対談者

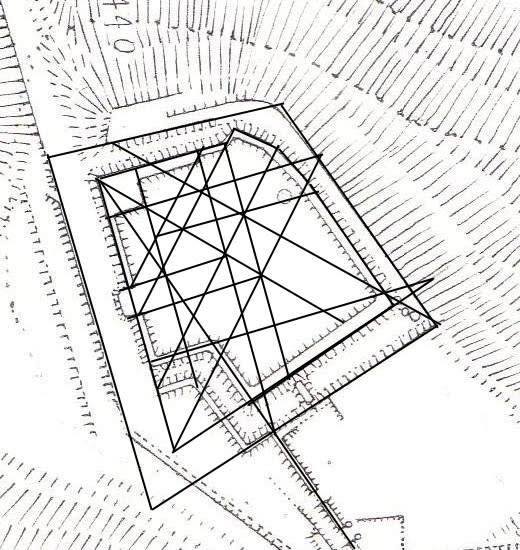

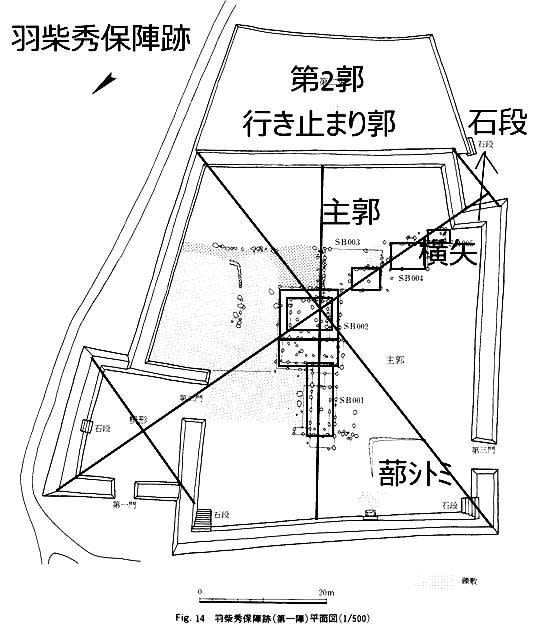

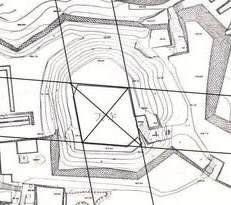

でも虎御前山城が測量

されたり遺跡が確実に

あるとは証明されない。

長谷川

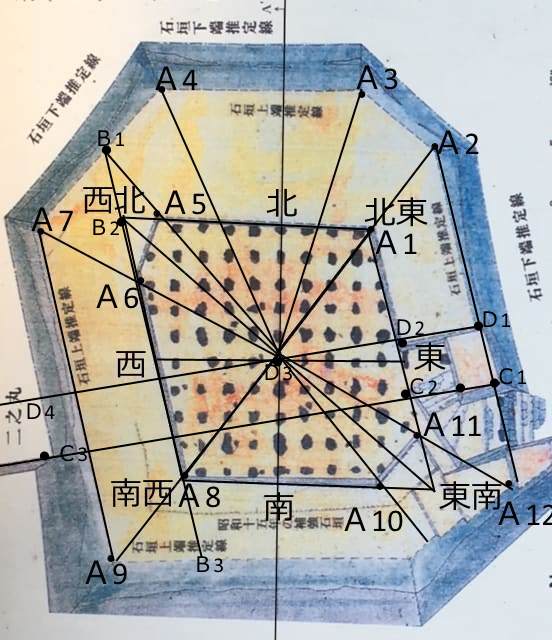

測量図はすでにあります。

虎御前山保全顕彰の会様

の滋賀を長浜を興さんと

する真心気迫誠意や奮闘

の涙と汗と郷土愛の結晶

が激しく躍動しています。

城郭フオーラム別所山城見学会記念写真

城郭フオーラム別所山城見学会記念写真