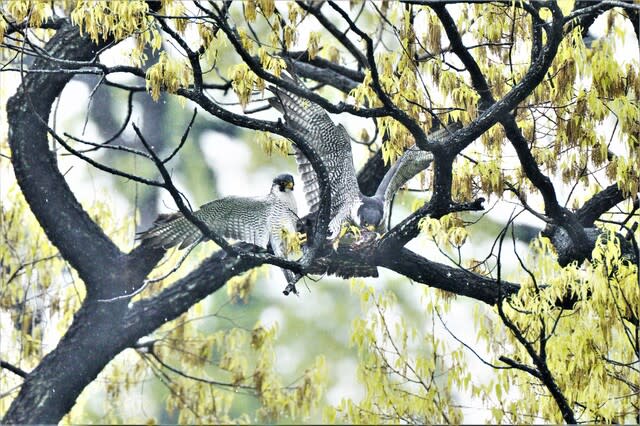

獲物を捕りに向かうハヤブサ

獲物を運ぶオス

獲物を貰いに行くメス

餌を持つオスに急上昇で向かう。

ブレーキをかけて。。

オスと合流

獲物をオスから貰うメス。

その場を離れる。オス。

巣に餌を持っていくメス。

ヒナは4羽ほど孵っているらしい。

飛びものの撮影にも少し慣れてきている。

本当は載せる写真はもっと厳選をしたいのだがまだ初心者ということで

ご勘弁を。。

それでは皆さん再見!。

獲物を捕りに向かうハヤブサ

獲物を運ぶオス

獲物を貰いに行くメス

餌を持つオスに急上昇で向かう。

ブレーキをかけて。。

オスと合流

獲物をオスから貰うメス。

その場を離れる。オス。

巣に餌を持っていくメス。

ヒナは4羽ほど孵っているらしい。

飛びものの撮影にも少し慣れてきている。

本当は載せる写真はもっと厳選をしたいのだがまだ初心者ということで

ご勘弁を。。

それでは皆さん再見!。

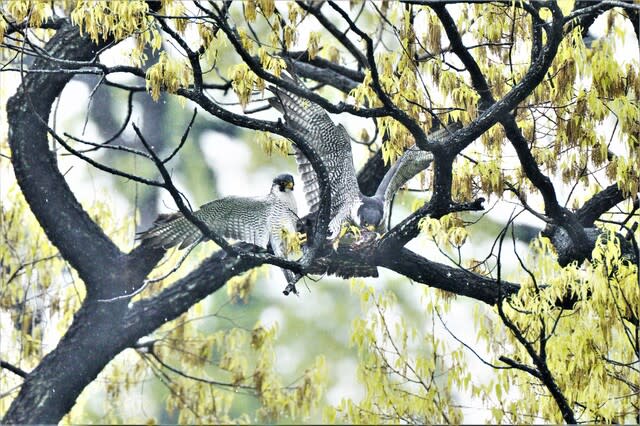

貯蔵庫から餌を待つメスへ向かって。

こちらに向かってくるハヤブサをカメラでとらえて

ピントを合わせるのはなかなか難しい。

餌をメスに渡し終え近くの枝へ向かう。

巣から一気に急降下して飛び出す。

止まる枝の手前で一気に急上昇をして飛行のスピードにブレーキをかけて態勢を整える。

25日は一日撮影。

東京・埼玉・群馬からのカメラマンが集まり

合計10数人ほど。

賑やかであった。

今朝は自宅を5時前に出発予定。

撮影後7時半には

自宅へ戻り会社へ出社予定。

それでは皆さん再見!

2月22日に注文しておいた雲台が随分に延び4月21日にやっと届いた。

届いて迎えた最初の休日。

24日早朝早速ハヤブサ撮りに出かけた。一番乗りであった。

久しぶりに出会ったハヤブサ。

ヒナが一羽ほど孵っているらしい。

朝、餌を求めて狩り場に向い飛び立つオス。

凛々しい。

餌の鳥を食糧庫へ運ぶオス 狩った獲物はハトらしい。

巣とは別の場所に行き餌を仮置く。

そんな場所が4~5か所ある。

ハヤブサ撮りの皆さんは食糧庫と呼んでいる場所。

朝五時から夕方六時まで粘って撮った。

200枚以上撮ってはいるのだが載せることが出来る写真は4枚だけ。

飛びもの写真は難しい。

夕方には皆さん三々五々帰ってしまい私が最後の一人になった。

宵の前に月が出ている。

これ以上粘っても露出アンダーな写真になってしまうので今日はこれで撤収。

ハヤブサの飛翔写真一日粘っても満足な写真は1・2枚くらいしか撮れなかった。

25日にも来る予定。

今度こそ満足できる写真を撮りたいといつも思ふ。

それでは皆さん再見!

カメラの三脚の部材がまだ届かないので

ネーチャーフォトを撮りに外へ出かけられない。

鳥撮りは。。

今日は独りぼっち。。

そこで久々に朝一から芝の手入れをした。

雑草取り

去年植えなおしたので雑草はそんなに生えていないと思っていた。

一時間も取れば終わるだろうとの読みであった。

ところがどっこい結構生えていて午前中一杯かかってしまった。

取り終えた状態。

延びている芝も刈って整えた。

エッジ部分もカットした。

此の後、芝用の肥料を撒いて散水をして作業終了。

7か月ぶりの手入れであった。

芝生もスッキリして気持ちが良い。

藤を剪定したのでその枝で今年のリース用のリングを作っておいた。

乾いてから整える。

少し大きすぎかも。

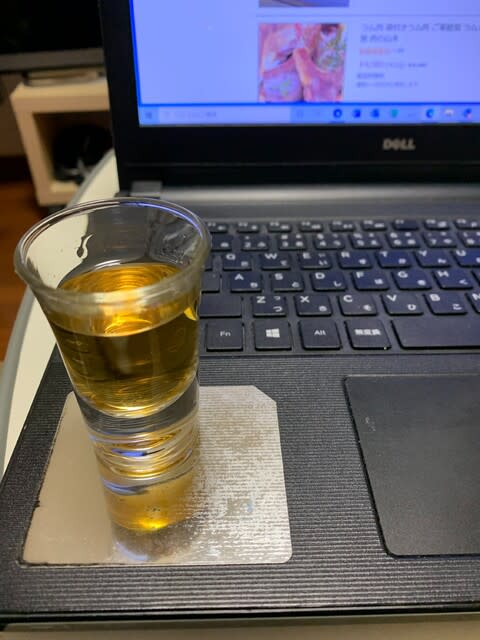

午後はパソコン。

タラモアデューを呑みながら

久々に馬券を買ってみた。

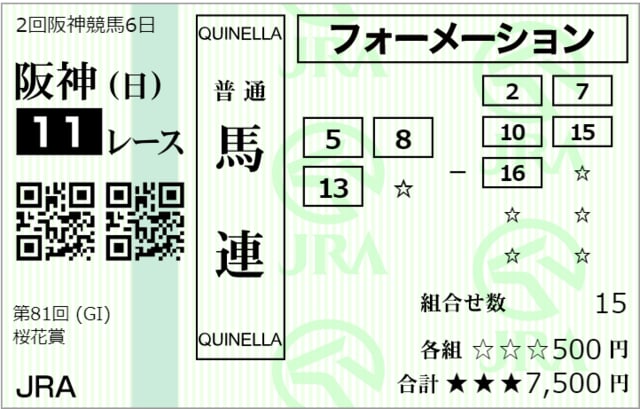

阪神11R

桜花賞

5・8・13から 2・7・10・15・16

15点

全く自信はありません

遊びです。

さてどうなりますか。

滑らなけりゃいいのですがね。

見事に滑りました。ww

そこで喉が渇いているのでコーラの一気飲み、ヤケコーラ。w

そして今月は。。。

黙っているからいいのですが

誰かさんの誕生日だったのです。。忘れていました。

笑ってはいけません。

あわててウソ寝しま~す。

それでは皆さん。また次回

再見!

ヒメギフチョウに逢いに行く道中の桜並木

8時に駐車場に到着した。一番乗りかなと思ったら

まだ早い方がいた。

埼玉県の熊谷ナンバー。県外から来ていた。

スプリングエフェメラル(春の妖精) カタクリの花

言われてみるとなるほどですね。

開花時期は2週間程度と短い。

現地の案内看板と週刊長野の増田今雄さんの記事

前回は羽を広げていたヒメギフチョウのカットに成功したので

今回はカタクリの花につり下がっているところを撮りたかった。

粘っていたら偶然撮れた、運に恵まれた。

ヒメギフチョウの飛び出し。 撮れましたがピントはカタクリのはな。

蝶の撮り方を調べたら、幻想さを出すために焦点が合っていない写真も雰囲気が有ると

載っていた。

なるほどピンボケの下の写真でもと少し気に入った。

蝶は古歌には登場しない。しかしその後蝶の家紋が出て来る。

何故なのか調べてみたら古くは蝶と蛾の区別がはっきりしていなかったらしい。

なので同種扱いにされて「気持ちが悪い生き物」で一緒くたにされていたらしい。

時代が少し下るとその気持ちが悪い部分は冑などに取り入れられて相手を威圧することに

使われるようになった。

さらにその後蝶の優雅さが認識されて家紋に取り入れられたようだ。

私も蝶と蛾の区別は良くわからず。止まっているときに羽根が閉じているのが蝶で

開いているのが蛾と言う程度の認識だ。

詳しくはもっとあるのでしょう。

4月4日日曜日は雨予想。

今期は今回がヒメギフチョウを撮る最後かもしれない。

交尾の写真を撮りたかったが来期への宿題となりそう。

この場所は一般的に知られていない。それでも結構人が来ていた。

カタクリの花の群生が目当てなのか女性が多かった。

再見!

ヒメギフチョウを撮りに行く途中に咲いていた

桜を撮ってみた。

発電所の放水路脇

渓流沿いの桜並木を見るために駐車したのだろうか。一台の車。

サクラと崖に囲まれている発電所からの眺め。

良寛和尚の桜の句 画にしてみた。

日本人の心

いずれも無常って事なんでしょうね。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。

沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。

おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢 ...

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし

それでは次回迄

再見!

2日ほど前にハヤブサ撮りで毎日のように顔を合わせていた

N氏から私の携帯にヒメギフチョウの件で連絡が入った。

ヒメギフチョウが羽化して3月の29日に飛翔の確認ができたとのことであった。

例年であれば4月の一週くらいに確認できるらしいのだが

今年は少し早いとの事。

蝶を撮影している方は生息地に関しては中ゝ他人に情報を教えてくれない

Nさんはその点で狭量な方でなく親切に教えてくれる。

苦労して探した生息地などは教えたくないのが普通なのだが

連絡を頂いて恐縮している。

有難い事だ。

ヒメギフチョウは植物のウスバサイシンに卵を産む。

ウスバサイシン

成虫の蝶になるとカタクリの花の蜜を吸う。

なのでカタクリの花の群生地で生息する。

群生している野生のカタクリ

さっそく撮りに出かけた。

ヒメギフチョウはオスが先に生まれメスは5日ほど遅れて生まれるのだそうだ。

太陽が照り気温が20度以上にならないと活発に飛び回らない。

今日はその条件に当てはまっている。

生息地で早速撮り始めたが、飛び回ってはいるが簡単には花にとまらない。

2時間粘ってやっと撮れたヒメギフチョウ。

日本の絶滅危惧II類(VU)の指定を受けている

前翅長は3-3.5 cm 開長は4.8-6.5 cm

撮影初日からカタクリにとまっているところを撮れたのはラッキーだった。

ここ2~3日が発生のピークらしいので明日も出かけてみる。

取り急ぎの投稿です。

それでは

再見!