12月7日会社近くの田園地帯でカワラヒワと思われる3羽ほどの群れの個体を撮影しブログに載せた。

この時点では類似種にオオカワラヒワが居ることを知らなかった。

それなので。。

12月9日に家の近くの100羽以上の群れのヒワを撮影した時も同じカワラヒワだと思っていた。

連日ヒワを撮影したことでヒワの事に興味が湧きネットで調べてみた。

鶸(弱い鳥と書いてヒワと読む)

亜種にオオカワラヒワが居ることを知った。

カワラヒワは留鳥でオオカワラヒワは渡り鳥。

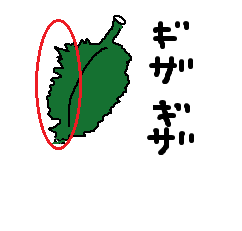

違いは三列風切羽根の白斑。

9日の撮影分は100羽以上もの群れだったので

もしや渡り鳥だったのではないのかと思い、撮った映像を確認してみた。

そうすると、12月7日に会社近くの田園地帯で撮ったヒワは従来から知っている留鳥のカワラヒワの特徴があり、

12月9日里山で撮影した群れのヒワは渡り鳥のオオカワラヒワの特徴があった。

12月7日撮影。田園地帯の用水路の土手に3羽ほどでいた。カワラヒワと思われる個体。

12月9日撮影 里山に100羽以上の群れでいたオオカワラヒワと思われる個体。

7日のカワラヒワと9日のオオカワラヒワ。

赤〇の中の三列風切羽根の白斑の違いが判る。

カワラヒワ

オオカワラヒワ

この様に並べて比較してみると、その特徴がはっきりご覧いただけると思います。

いかがでしょうか?

自分で撮影した映像を調べてはっきりと二種だとわかると何か誇らしい気分になった。

アンポンタンな親父だ。

そして鳥撮りのチベーションも上がったw

オオカワラヒワは遠くカムチャッカ半島から渡ってくる群れもいるようだ。

この群れは何処から渡ってきたのだろうか。

こんなに小さな体で寒風の中、大海原を越えてきたのかな。

苦難を超えるために大きな群れになるのだろう。

波頭越(ご)え鶸の群れの亭亭たる。 信天

千鳥の渡りの映像がTVで良く放映されるがあんな感じで大きな群れで渡るのだろう。

アオサギ

全長93cm 留鳥

全長29cmの(緑啄木鳥)みどりの啄木と書いてアオゲラ

日本の固有種。留鳥。

石川啄木の啄木とはキツツキの事と初めて知った。

啄とは訓読みではついばむと読む。

木をついばむ=キツツキ=ケラ

ケラとは

お寺などの古い木造の建物をよくつつくことから「テラツツキ」

さらに「ケラツツキ」へと変化し、

その省略形「ケラ」を濁音で呼ぶことが習慣化したとの説がある。

野鳥の名前からもいろいろ学べます。

ケラ類のドラミングを遠くに聞いたことは有ったが

身近に姿を見ることはないと思っていた。

アオゲラのドラミングと鳴き声(パラボラ集音マイク使用)

これほど早くアオゲラの撮影に成功するとは思っていなかった。

撮影時少しドキドキした。

コゲラも一緒に居たのだが動きが早く撮影できなかった。残念。

カメラの設定が良くなくて背景が空の場合

白飛びの映像になっている。

今後F値の調整を覚えよう。