業務報告(^^♪

堂平天文台 91cm反射望遠鏡用PC9801DX-U2を半導体ドライブへ改装完了!

・CFカードドライブへの改装を実施致しました。

・ドライブ名はC: と D: です。

・予備を含め、CFカードを4枚作成しました。

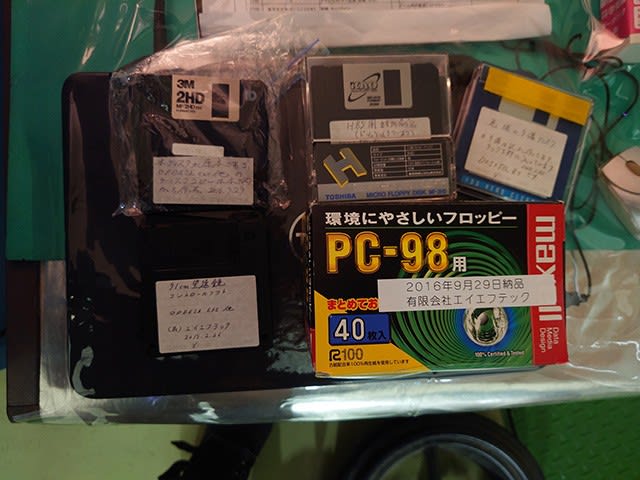

・起動用フロッピーディスクが不要になったため、デスク下へ保管致しました。

<起動方法>

・今まで通りPC-9801の電源を入れると、CFカードドライブも連動して電源が入ります。

・フロッピーディスクを入れる必要は無く、D:ドライブのCFカードから自動起動します。

・OPDESK.exe を実行してください。

*CFドライブの電源をON-OFFする必要はありません。

*CFカードを都度引き抜く必要はありません。入れっ放しにして下さい。

*冬季の氷点下であっても問題なく使用できます。

以上

------------------------

観望会支援を行ってきた方々も共有をお願い致します。

もうフロッピーディスクは必要ありません!

------------------------

技士長の笠原です。

紆余曲折あって、いまココ。

PC-9801DX-U2は非常に良く出来たパソコンです。

電源改装、コンデンサ改装、基板洗浄、FDD_OH済みの高価なPC-9801を3台確保してあります。

これで8年間動態保存して来た訳ですが、いかんせん冬季のFDDクラッシュは避けられません。

以前より最新の制御系に更新するなどの案が出ては消え、出ては消え、出ては消え。

そして、ほぼ消えたと思われ・・・

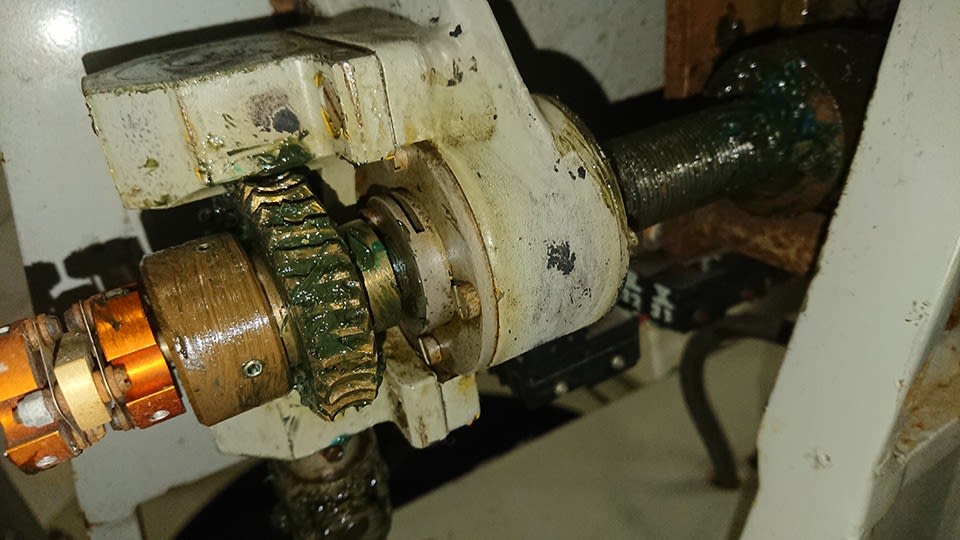

この大物は赤緯が二重軸になっていて、微動がタンジェントスクリューの部分駆動なのです。

粗動は大きなインダクションモータで駆動し、高価な軸直結エンコーダで位置を管理しています。

何より、超精密加工されたウォームホイールと軸受けは ”運転時計” と呼ばれ、

1962年からず~っと、ゆっくりと星を追尾して来たのです。

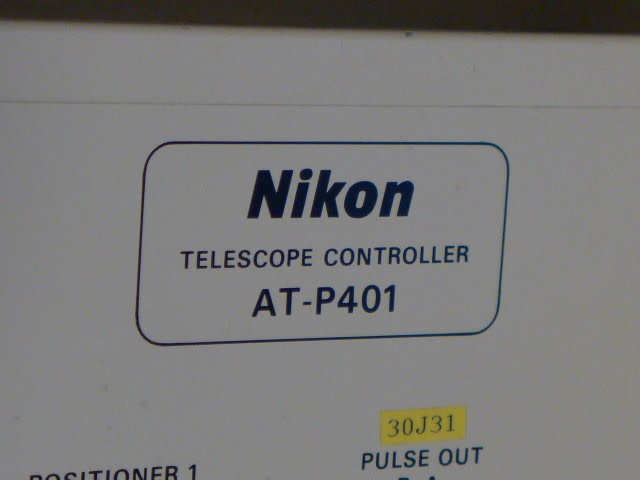

1992年の制御系大改修でオリエンタルモータのデジタルサーボモータが組み込まれ、

運転時計のデファレンシャルギア機構のいくつかは取り除かれています。

しかし、

中型赤道儀までの機械と同様にガンガン廻せる構造ではありません。

せいぜい50倍速程度までですね。

Nikonもその辺を分かっていて、1992年の大改修でも赤経軸の運転時計機構を半分残しています。

だから50倍速程度でしか回らない。(サーボモータは3000 [min-1]程度ですが。)

粗動は大きな別ギアで行う構造です。

私が関わって9年目になりますが、やはりコレは昔のプロ機です。

フェイルセーフ的にも高速駆動には向きません。

いまさら大金を掛けて大改造するよりも、

”動態保存”

が最適解だと思います。

------------------

今回はPC-9801DX-U2の3.5inch FDDに引導を渡して来ました!

IBM PC 互換機と言われた1.44MB機のFDDではなく、PC-9801用1.2MB用の

半導体ドライブです。とても希少、かつ、高価な逸品となります。

今年初めに、公官庁でFDD使用がついに消える!!

という衝撃的な(爆)報道がありました。

お~~、ついにこの日が来たかあ~~

|

+->つまり、メーカとしてのFDD関連業務が終了するということ。

あっと言う間に ”生産中止” 、 ”在庫限り” 、 ”取扱終了”

の嵐です。

や・る・な・ら・今・し・か・ね・え・~♪

ってことで、メーカさんに泣きついてようやく1台新品をゲット。(価格は皆さんご想像の10倍程度)

2024年12月で生産終了だそうで、本当に滑り込みセーフでした。

巷に1.44MB対応USB_FDDエミュレータはあれど、PC9801の業務用は皆無ですね。(マニア用は存在する)

日本の公官庁需要が尽きたことで、やっとPC-9801文化も終焉を迎えたと言う訳です。

---------------------------

さて、

今回は128MB×2枚、32MB×2枚の計4枚を作成しました。

全部 DISKCOPY A: C: (^^♪

PC-9801DX-U2が産業機器の様にCFドライブ起動になったのです。

これは嬉しい。

もはや専用の望遠鏡コントローラです。

オーバーホール&部品改装されたPC-9801DX-U2は、今でも十分なコントローラとして使えます。

NEC MS-DOS Ver,3.30D

インターネットはなんじゃそりゃ?

クラッキングとは無縁の世界です。

本日、NECがPC事業をレノボと作ったNEC PCへ移管するとのニュースが入りました。

PC-9801DX-U2はNECのPC事業が絶好調だったころの、正にmade in JAPAN機です。

板金ひとつ取っても、手を切りそうなIBM PC互換機とは出来が違うのです。

今後10年位は動態保存できると思います。

技術遺産としても価値があります。

もし、この望遠鏡をご覧になる機会があったら、

是非このようなことにも思いを馳せて頂けると幸いです。