昨晩は夜半にまさかの快晴となっていたので検証しました。

飯能市郊外で庭撮りです。僅か1時間半で撮影完了しましたが、帰宅時には

まだ快晴でした。しかし、自宅がある入間市はドン曇りだったのでラッキー

としか言いようがありません。

結論から言いますと、SkyWatcher(TS社のも同じ)コマコレF4は満足の行く

星像を叩き出してくれました。詳細は後にして、まずは結果から。

共通データ:ZWO-CN15F4 , K-1 , LPS-P2 , 90sノータッチトラッキング

SI7 , Photoshop_CC

γCyg付近(構図は無視), ISO12800 , 7X30s , 3m30sTotal , NoDarkAndFlat

強調処理(やっても無意味ですが)

hχ , ISO3200 , 8X30s , 4min Total , Dark=6 , SkyFlat=6

光害地でも星団は美しく出せますね。

この星々の引き締まり具合はMPCCⅢでは全く得られなかったものです。

星の色もちゃんと出ています。MPCCⅢだと星像に面積があり、どうしても

絵のようになってしまうのです。コマコレF4はFPL51硝材を使った

2群4枚構成のコマコレですからWynneタイプとも違うようです。

この星像レベルはKenkoクローズアップレンズ AC-No,3でも得られますが、

色収差の点でコマコレF4が優れていそうです。AC-No,3だとLRGB撮影時に

オフセットが発生してメンドクサイです。

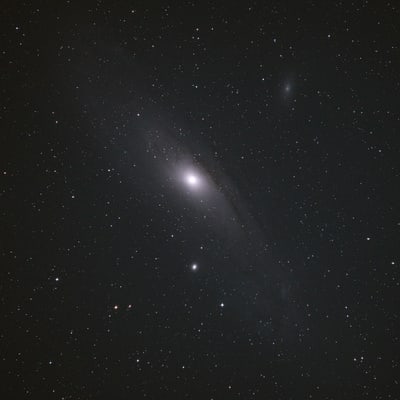

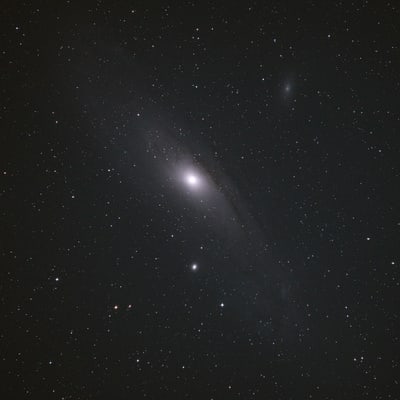

M31 , ISO6400 , 12X30s , 6min Total , Dark=6 , SkyFlat=6

光害地で無理に処理すると色ムラだらけになります。

今回の検証用としては意味が無いのでプレーンな画像を貼っておきます。

ダーク処理のみ適用。

ほぼAPS-C長辺で切り出し。

中心部上側にある4つ並んだ小さい星の列を見て下さい。

この付近の解像感をいつも指針として使っているのですが、もうこれ以上は

解像出来ないのではないかというレベルまで解像しています。

とても同じ鏡筒とは思えません。

ただし、

コマコレF4が鏡筒内に大きくせり出していることを忘れてはいけません。

また、SkyWatcherでは20cmF4以上での対応を謳っています。

同じコマコレですが、ドイツのTS社では各種F4鏡筒で焦点距離ごとに

バックフォーカスを指定しています。↓

http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5836_GPU-Aplanatic-Koma-Korrector-4-element-fuer-Newton-Teleskope-ab-f-4.html

F=600mm, working distance = 51.66mm ← ZWO-CN15F4はココ

F=800mm, working distance = 53.66mm

F=1000mm, working distance = 55.0mm

F=1200mm, working distance = 54.66mm ← 300FNはココ

> 1500mm, working distance = 54.60mm

実はアイベルさんからM48対応ワイドマウントPKを買ったのですが、

厚さが10.5mmもあり、Kマウント標準の9.5mmよりも1mmも厚かったのです。

Kマウントのフランジバック45.46mm+10.5mm=55.96mmです。

コマコレF4は55mmを仕様として売られていますが、それはSkyWatcherが

そうやって売っているだけであり、実際には上記のように焦点距離ごとに

バックフォーカス指定があります。TS社では、これによりフルサイズをカバー

すると書いてあります。もっともケラレは無視できませんが・・・

なので、

ワイドマウントPKを旋盤で削って薄くし、バックフォーカスが54.66mmに

なるようにしてあります。300FNに最適化した訳です。

600mmF4では、なんと51.66mmですから3mmもオーバーしています。

それでも今回の検証ではMPCCⅢや笠井コマコレ、AC-No,3を上回っています。

かなり満足な結果となりましたが、51.66mmでの検証をやらないわけには

行きません。適当な標準Tマウントを買って3.2mmまで薄く削り、

以前MPCCⅢ用に作った3mmアルミリングをねじ止めすれば51.66mmが実現

出来ます。現状の星像は十分に引き締まっていますが、鏡筒内に出っ張った

ドローチューブによる影響で光芒が乱れており、更には不適切な

バックフォーカスによる周辺星像の悪化も見られます。

ZWO-CN15F4とK-1を組み合わせ、フルサイズエリアで撮れる短焦点反射を

目指します。また、この組み合わせでは光芒が乱れるために等倍拡大撮影

などはやらない方が良いかもしれません。25cmF4 , fl=1000mmと言うのが

一番のスイートポイントだと気が付きました。

コマコレメーカーは25cmF4を基準に最高性能が出るように設計してある

ようです。

<コマコレ雑感>

1.MPCCⅢ

25cmF4基準に設計されており、バックフォーカス55mm。

押しなべて平らな星像を結ぶため、汎用性は高い。

その分中心星像が甘く発色に影響がある。(設計値15μm)

小面積冷却CCD撮像では大きな星像が我慢できない。

恒星像の周りにモヤモヤとした光芒が出るため、一見フラットな画像だが

使っているうちに不満がつのってくる。

F3.5~F6まで対応し、何れもバックフォーカス55mmと言う設計は見事だが、

600mmF4鏡筒では、とても苦しい状況に陥る。

800mmF4以上で使った方が幸せだと思う。

2.笠井コマコレ

バックフォーカス=70mm±10mmという大きな自由度が魅力。

冷却CCDでは大きなフィルタホイールが挟まったり、オフアキを使ったり

するので55mmシステムでは対応が苦しい。

中心星像は十分にシャープで色ずれも無いが、バックフォーカスを

探らないと周辺星像が悲しいことになる。

鏡筒ごとに最適なバックフォーカスを見つけ出し、m4/3以下の冷却カメラ

で使うのが正解だと思う。

600mmF4鏡筒にバックフォーカス55mmではAPS-Cエリアを満足できない。

3.SkyWatcherコマコレF4(TS社のも同じ)

FPL51硝材を使った2群4枚構成のコマコレであるが、Wynneタイプとは

異なる。今回の検証ではK-1のLCD画面をルーペで見たとき、イプ180の

画像と大差ないと感じた。星像に芯があり、発色もハッキリとしている。

SkyWatcherではBKP200F4とBKP250F4用として専用のワイドリングEOS/Nikon

を販売しているため、最適化されているのであろう。

このコマコレ自体は上記のように広範囲の焦点距離に対応できる

との情報があるため、今後の検証が楽しみである。

ただ、冷却CCD用としてはバックフォーカスが短いため難儀する。

小面積冷却CCD用は笠井コマコレで十分に満足できるため、本コマコレF4

をあえて使う意味は無い。K-1などのデジイチ専用で良いだろう。

4.Kenko AC-No,3 または AC-No,2

自由度があるので好き勝手に組み込める。

概ねAPS-Cエリアまでは満足できる星像を結び、中心はドシャープである。

但し、残存色収差によってLRGB撮像ではメンドクサイ。

5.パラコア2

使ったことが無いが、ノウガキが素晴らしくごもっともである。

これもコマコレF4と同じような構成だろうと思う。

3インチ対応のビッグパラコアを使えば、300FNの3インチ接眼部が活きる。

Wynne(ウィンまたはウェイン)タイプでも15万円程度で買えるため、

選択には悩む。ASAかTSかビックパラコアか・・・まだ先だが。

周辺減光というファクターを考えたとき、やはり屈折鏡筒は秀逸である。

斜鏡で90度に曲げるニュートン光学系では、どうしても主光束から離れるほどに

光量が低下する。フラット補正によって、せっかく写っている中心部の星像

をダメにしている。その点ではプライムフォーカスが素晴らしい。

30cm以上のプライムフォーカス鏡筒にφ70mm程度の冷却カメラを付け、

3インチコマコレ直結で撮ってみたいものだ。

流石に15cm程度の高性能アポ鏡筒でも適わない世界があるだろう。

ニュートン鏡筒に残された道は唯一、集光力。それだけである。

ハッキリ言って15cmF4にMPCCⅢではFC-76DCと大差無い。

今回のコマコレF4を付け、バックフォーカスを最適化すれば改善されるが、

FSQ106EDに勝てない。

笠井コマコレ+小面積冷却CCDなら中心番長な高解像画像が得られる。

これは屈折にはない、クリアな世界がある。

やはり、短焦点反射が威力を発揮するのは25cmF4以上ってことです。

コスパじゃ負けないけどね(^^♪