7月1日~2日は南魚沼郡で撮影しましたが、その前日は北群馬で撮っていました。

天文薄明が21時まである上に、夜半まではマダラ晴れでまともに撮れませんでした。

作戦変更でハイゲイン短時間露光で撮ったのがコチラです。

ちなみに、すべてノータッチトラッキングでの撮像です。

M16の中心部も解像感高めです。

M87のジェットは簡単に写ります。

M57は歴代1位の解像度で撮像出来ました。

等倍切出し。

M51、今回は2インチチューブで撮ったのでケラレ無し。

ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡ファーストライトでも有名なステファン5です。

3億年前の光子が、今ココに!! イイ感じに解像しています。

ブログ移設記念で気合を入れて出してみました。

条件さえ揃えば、このような画像を撮像できる環境が日本のアチラコチラで眠っています。

もっともっと有効活用しなければ勿体ないですよね!!!

私は謎の天文機材技師として、いくらでも協力をしたいと思っております。

皆さんガンバッテ!

------------------------------------------

撮影日時:2022/06/30-07/1

撮影場所:北群馬辺りの天文台 標高888m

天候:晴れたり曇ったり、弱風、夜露あり、夜半以降は快晴

気温:26℃ -> 24℃

星空指数:40 のち 80

シーイング:4/5 -> 夜半以降は 5/5

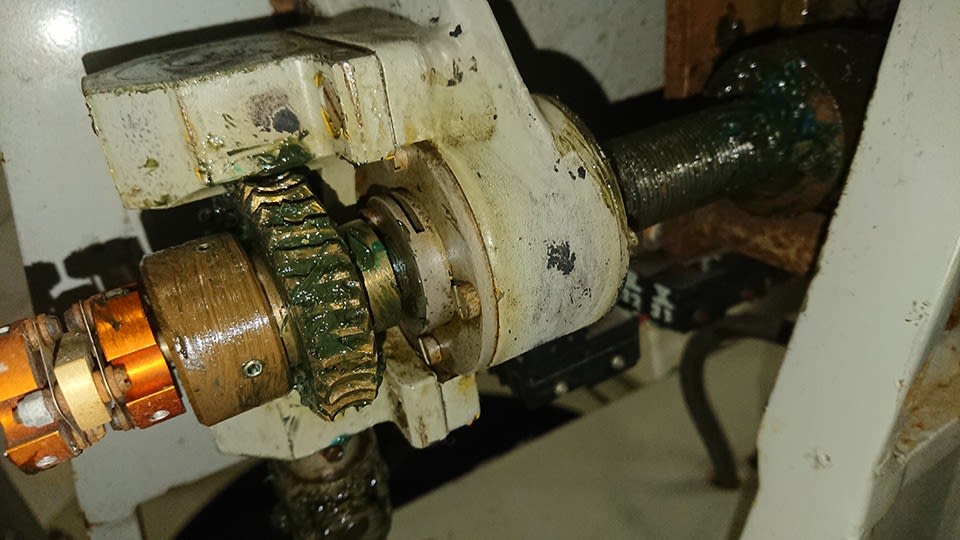

撮像鏡筒:65cm , F12 , fl=7800mm

カメラ :ZWO-ASI294MC_Pro (Sony IMX294CJK Back Side Illuminated CMOS 4/3inch)

FilterWheel:Non

コマコレクター:Non

Gain:250 & 380(今回は時間が無いのでハイゲインにて撮像)

binning:2X2

冷却温度:-10℃

露光:60s基本

Dark:20

ドーム内壁_Flat:20

ファイルフォーマット:Fits

赤道儀:GNF-65

ガイド:Non

極軸合わせ:Non

ASCOM Platform 6.6

撮像ソフト:SharpCap4.0

プラネソフト:SN10

現像ソフト:SI7

微調整:PhotoShopCC_2022

撮像用PC:Lenovo_E560_Win10_Pro_64bit , USB_3.0A(Powerd)

ガイドPCもE560 , USB_3.0_Gen1:但し、今回は動作確認とカメラ反転以外未使用

------------------------------------------

・この天文台で初めてのまともな撮像だが、実質3時間程度である。

最近のCMOSカメラの威力があってこそ、撮れる画像。

逆に言えば、僅か数時間でココまで撮れると言うことである。

・M87_JetはG250とG380が混在するので注意せよ。

・Flat画像を撮る直前にSharpCap4.0がフリーズして再起動。(惑星撮像中)

その際、再冷却を忘れたためフラットもフラットダークも常温となってしまった!

・撮像出来たもの

|

+ー>・M87_Jet_G380_-10deg_15s(有効20枚、5分)

・M51_G380_-10deg_60s(有効36枚、36min)

・M57_G380_-10deg_15s(有効87枚、21m45s)

・M16_G380_-10deg_60s(有効52枚、52min)

・Stefan5_G380_-10deg_60s(有効60枚、60min)

・M87_Jet_G380_-10deg_15s_DAFは、Dark_G380_-10deg_15sとFlat_Stefan5_G380_-10deg_15s

を適用した。

・M51_G380_-10deg_60s_DAFは、3つのホルダから有効データを36枚抜き出して再ナンバリングした。

36枚を一括処理。

・M16_G380_-10deg_60s_DAFは、4つのホルダから有効データを40枚抜き出して再ナンバリングした。

最後から12枚は何故か赤緯方向へ伸びていたのでNGとしたが、高度が低すぎてミラーが歪んだか?

・M57_G380_-10deg_15s_DAFは、5つのホルダから有効データを87枚抜き出して再ナンバリングした。

どうやら87枚の一括処理が出来ている。その意味では2X2binningは有難い。

87枚もあるが、僅か21分45秒である。

・長焦点撮像では2x2binningでも違和感がない。

CN15F4などではbinningしない方が良さそうだ。

・金星、火星、木星、土星、天王星、冥王星、海王星の動画も撮像しました。

特に木星と土星は好シーイングに恵まれて素晴らしい画になっています。

パブリックに公開されることを祈ります・・・