●本日午前7時快晴 5.5℃ 風有り 春眠暁を覚えず(朝寝)

5.5℃ 風有り 春眠暁を覚えず(朝寝)

【日中もON】何時からとはコメントされていないのではっきりしませんが「FUNcube-1」AO-73のLinear Transponderが日中もONになるようです。さしあたり明日の日曜日09:08及び10:47のパスは試してみる価値がありそうです。

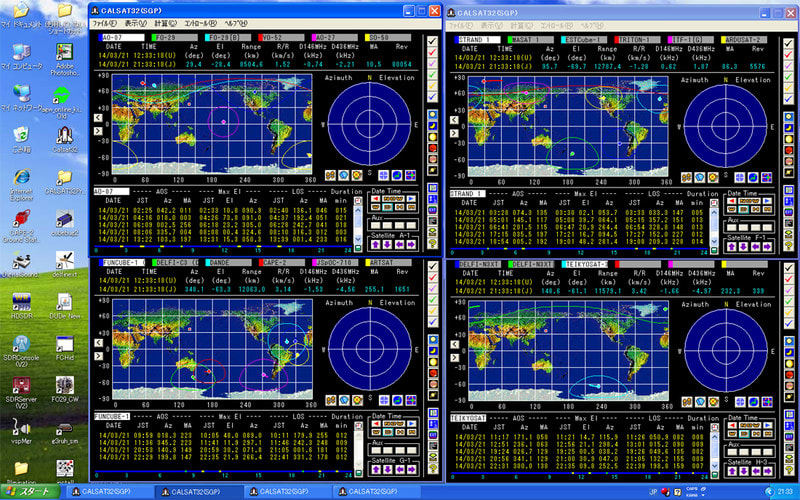

【NORADのTLE正常に戻る】今朝は正常に戻ったと各局がコメントしています◆昨日の記事に書いたことのうち、CALSAT32で「日にちをずらせば飛来時刻が合う」というのは、あり得ない話しです。JR1HUO相田さんのHPにCALSAT32概観があって、その中に軌道要素の解説があります。解説をいくら見回しても、日にちがずれて表示される要素はどこにもないのです。昨日の場合、日にちをずらすことにより、余りにも飛来時刻が似ていたので、そう言うことがあるかも知れないと勘違いしたことになります◆今回のNORADのTLEの混乱は、衛星の数が多すぎることから来ていると思われ、今後更にこのようなことが起こり得ることを暗示しているように感じました◆↑画像、アクセントとして置きました。CALSAT32は幾つでも開くことが出来るようですが、このような使い方が便利という程でもない…?

【NORADのTLE正常に戻る】今朝は正常に戻ったと各局がコメントしています◆昨日の記事に書いたことのうち、CALSAT32で「日にちをずらせば飛来時刻が合う」というのは、あり得ない話しです。JR1HUO相田さんのHPにCALSAT32概観があって、その中に軌道要素の解説があります。解説をいくら見回しても、日にちがずれて表示される要素はどこにもないのです。昨日の場合、日にちをずらすことにより、余りにも飛来時刻が似ていたので、そう言うことがあるかも知れないと勘違いしたことになります◆今回のNORADのTLEの混乱は、衛星の数が多すぎることから来ていると思われ、今後更にこのようなことが起こり得ることを暗示しているように感じました◆↑画像、アクセントとして置きました。CALSAT32は幾つでも開くことが出来るようですが、このような使い方が便利という程でもない…?

【FO-29シンガポールからQRV】JAMSAT-BBにJA4GVA村上さんが紹介しています。シンガポールの日本人局9V1PW坂井さんがFO-29でJAとの交信を希望。さしあたり本日20:19JSTのパス(MEL10°∠)145.990MHz送信固定CWでQRVするとのことです。

◆↑信号聞こえませんでした。ちょっと待ってください、FO-29はいくら中継幅が100kHz以上あると言っても中心周波数から40kHzも上で出ることはないではありませんか、信号を見つけやすい中心周波数付近で出たらどんなもんでしょう。

【200個のカード型衛星を放出】「一辺に200個もの衛星を宇宙空間にばら撒いて大丈夫なの?」と言った感じですが、大丈夫です。軌道を低く(300~350㎞)して早めに大気圏再突入するようにするとのこと。200個のカード型衛星は、米SpaceX社のFalcon9ロケットで3月31日から4月4日の間に打ち上げられる予定の「KickSat」衛星に収納されていて、KickSatの軌道が安定した後、放出されることになっています◆KickSatは3ユニット型のCubeSatで1ユニット分が本体、残り2ユニット分に200個のカード型衛星が収納されている形です。もちろん本体も衛星の機能を発揮します。カード型衛星は「Sprit」と呼ばれ、周波数は200個全部同じで437.240MHz電波形式「MSK」出力10mWです「どのように聞こえるか」「どのように分散するのか」など、興味が沸きます(CQ誌4月号187P衛星通信情報を参照しました)

【おさらいデジタル用語】↓出典はWikiペディアです。文体は当Blogが変更し、読みやすくしました。

【MSK】

MSKとは最小偏移変調(minimum-shift keying)のことで、1960年代末ごろ開発された連続位相周波数偏移変調の一種です。OQPSKと同様、MSKは4分の1ずつ位相を変化させて符号化し、Q成分はシンボル期間の半分だけ遅らせます。しかし、OQPSKが矩形パルスを使うのに対して、MSKは各ビットを半正弦波で符号化します。これにより、非線形の歪みによる問題を軽減し、結果として一定率の信号を生じさせることができます。OQPSKとの関連で見る以外に、MSKは連続位相周波数偏移変調 (CPFSK) 信号で2分の1のビットレートの周波数分割をしたものと言うこともできます。

【GMSK】

GMSKとはガウス最小偏移変調(Gaussian minimum shift keying)のことで、連続位相周波数偏移変調方式の一種です。標準的な最小偏移変調 (MSK) と似ていますが、周波数変調を行う前にデジタルデータストリームをガウシアンフィルタで形成します。これによって側波帯電力を低減でき、隣接する周波数チャンネル間の干渉を減らす効果があります。しかし、ガウシアンフィルタによって変調記憶が増大し、符号間干渉が起きますので、前後のデータ間の識別が難しくなり、受信側で適応イコライザのような複雑なイコライゼーションアルゴリズムが必要になります。GMSK はスペクトル効率が高いのですが、同じ量のデータを確実に転送するには、QPSKよりも高い電力レベルを必要とします。

〔感想〕↑GMSKデコーダーの出来の良し悪しは、下線部分の対応によるものと思われます。

昨夜のTeikyoSat-3 確実に採れた1Frameだけ表示。これだと面白くないので最低でも10Framesくらい取り貯めたいのですが、可変メッセージ部分がなかなか完全な形で採れません。

昨夜のTeikyoSat-3 確実に採れた1Frameだけ表示。これだと面白くないので最低でも10Framesくらい取り貯めたいのですが、可変メッセージ部分がなかなか完全な形で採れません。