桜通線は後発なので深い。

とても深い。

永遠階段を下りてゆく、どこまでも。

歩いて3分のネパールカレー屋は撤退した。

しかし、もう3分歩けば、カレー屋に当たる。

ネパールカレーはおいしくて、ネイティブっぽい店員さんも感じよかったので、ここまでは行きつかなかった。

しかし、やはり、カレーにはナンだ。

どんなに東海地方の暮らしが長くてもココイチじゃダメなんだ。ライスじゃないんだ。

そうそう、そうだよ、このフォーマットだよ。

辛いカレーと雲のじゅうたんのような、少し焦げたじゅうたんのような、美しいナン。

Bセット、880円。

このナンもなかなか。おかわりOK。見てのとおり、けっこう大きいので、1枚でも満足だが、その設定がありな

がら、その権利を放棄するというのは方針に合わない。この手のカレー、器が小さく見えるが、実はけっこう

ボリュームがある。ナン2枚がベストバランス。そう、カレーは調和の芸術。ナンまでしっかり味わってこその

カレーである。

とうぶん、カレーには不自由しない。

お座敷犬みたい、まだ部屋から一度も出ていないので、外は寒いので、ぼちぼちで良いかとクリートの調整

にかかる。

何を見ても、正解は無い、慎重に、ミリ単位で、ケガの原因になる、速い話が、めんどくさそうということが書い

てある。

最後は、乗りながら、自分の足に聞けということのようだ。

外を走りながら、足元に意識を集中するのは危険なので、室内練習用のローラー台でやる。

3年ぶりの登場。ホコリまみれ。

で、軽く掃除して、四角のコースターみたいのは、乾杯するのじゃなくて、下に引いて騒音を消すオプション品。

、

こんな感じでウォーミングアップから。

手前の黒い布は、スェットネットという名の汗受け。けっこう汗かくので、フレームを汚さないようにする

オプション。

ジャクリーヌデュプレのDVDを見ながら。字幕が英語とスペイン語とイタリア語とフランス語。

あとは、ひたすらサイクリング。

2mm、後ろに下げてみました。

ま、春までに完成すればよし。ゆっくり、しかしシビアに完全に。

今池郵便局前にあるサインポール。

かなり高い位置にあるので、目に留まりにくいし、立ち止まるロケーションでもない。

このあたりは、歓楽街にしてサブカルチャー基地。

なんとなく土地のイメージとはあっているとは思う。

いつものコートで、一カ月ぶり。

なぜか、ブランクの割に調子がよい。

そうか、全豪オープンを見てるので、良いイメージができているのだな。

錦織選手が優勝するには、7試合に勝たなくてはならない。

短いインターバルで、優しくない相手に勝ち続けなければならない。予選から勝ち上がった選手、シードの

上位選手、それぞれ、タイプの違う相手を攻略し続けなくてはならない。真夏のオーストラリアで。

チャレンジャーだった錦織選手も、この大会前には、世界ランキングは5位。

一回戦も二回戦もスコアを見ると決して楽勝とは言えない。そこはグランドスラム。世界のトップレベルが

集まっているわけである。しかし、TVで見る限り、試合内容は素晴らしい。もうチャレンジャーの戦い方ではない。

受けて立つ、横綱の相撲である。相手の弱いところを突くのではなく、相手の強いところ、得意なプレーを封じてい

くような試合展開。二回戦までは、明らかに全力を出していないとわかる。セットを落としているのは、試合の展開

を作るためだと思う。決して苦戦しているわけではなく、試合をコントロールできている。

さて、明日はサッカー。これもオ―ストラリアだな。

TVスポーツは、見る暖房だ。

CDよりレコードの方が音が良いなんていうのは、都市伝説の類いで、だいたいは、 イケ好かない

マニアみたいなヤツが高価な機材をモノ自慢するための方便だろうと思っていた。

しかし、間違っていた。

学生のころから使っていたレコードプレーヤーが壊れたので、ヤフオクでSL-1200MK5を落札したのは

2年前。2万円台だったと記憶している。

それほど積極的にアナログ盤を聞いていたわけではないが、CD誕生前に購入した音源をいつでも再生できる

環境を維持したいという程度の動機であった。

で、コレが来て、手持ちのレコードをかけたとき、衝撃が走った。

CDと比べて、というより、まったく別次元の音がした。

それぞれの楽器が、それぞれの楽器の音がする。漠然と「CDと比べて良い音」というのではない。

スピーカーから聞こえるギターの音は、ストラトキャスターを真空管アンプにつないだ音がする。

ライドシンバルは、どこの位置をたたいているのかがわかる。スティックの木の音も鳴っているのがわかる。

もう、音が良いとか悪いとかではなくて、リアルな楽器の音が聞こえるのである。

それから、少しだけ、中古盤を買って、ジャズとか、ロックとか、聞いている。

同じアンプ、スピーカーでCDも聞くが、やはり、リアルという点では、圧倒的にアナログに軍配が上がる。

6万円台で購入した、普及品のプリメインである。

あまり、細かいところにこだわらず、カジュアルに楽しもうと決めていた。

しかし、レコード針もコレについてた中古品で、レコード盤のホコリすら取ったこともない。

そろそろ、も少しキチンとビニール盤に取り組もうとあいなったわけです。

レコード針を交換しよう。耐久性は、200時間といったところだそう。

で、ネットで調べると、意外と高い。ある時期から、飛躍的に価格が上がったそうだ。

カートリッジと一緒でも、さして価格差はないので、SHURE M44G。

針も付いて6000円ほど。最安値レベルだが、モノは間違いなさそう。

で、生まれて初めて、カートリッジ交換に挑む。

できた。使用開始日を書いといた。

で、湿式クリーナー、スタイラスクリーナー、ジャケット外袋、内袋も購入。

クリーナーで汚れを落とそう。

これは秀逸。ホコリをしっかりとキャッチしてくれる。

ホコリのついた状態だと、針との間に入って盤を削って痛めてしまうらしい。

レンタル落ち品。キズもの、汚れもの。しかし、アナログ盤だと、たとえノイズが入っても、それに勝るサウンドが得られる。

湿式なので、ちょっと乾かす。

クリーナー液にはアルコールは入ってないようです。静電防止効果もあるらしい。

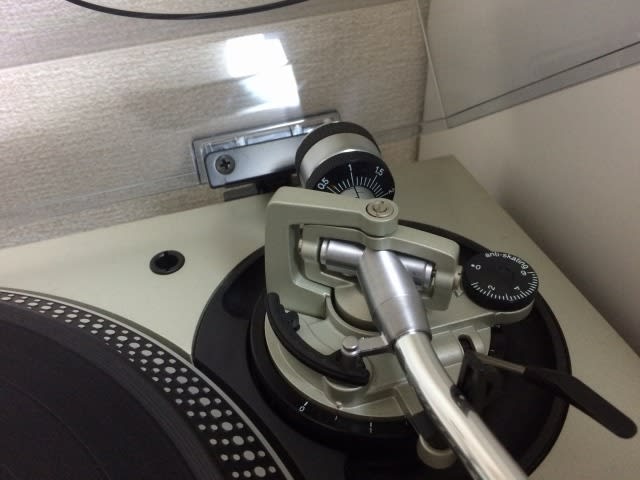

マニュアルを見ながら0バランスと針圧調整。

0.75~1.5g。適正範囲内でも、ずいぶんと音が変わる。軽くすると、高音が強調されてシャカシャカに。

1.5だと、楽器の生音に近い感じになった。

今回、インサイドフォースキャンセラーという機能があることを知った。説明すると、すごく長くなるので割愛しますが、

回転する物体は、内側に向かって力がかかっているらしい。従って針と接しているV字の溝は、内側の方が強い力が

掛かっており、それを打ち消すための装置なのだそうです。

コレの場合、上の右手にある黒いダイアルがそれ。マニュアルでは、針圧と同じ値に設定するとあるが、ネットの

情報を読み込んでいくと、極力、小さい値にした方が良いようである。

こういう、アナログ機械を設定して、音を変化させるというのは、なんか感覚的にフィットするのです。

これをアナログ感覚というのだろうか。人間の感覚に近いセッティング方法だと感じる。

で、聞き終わったら、古い内袋を捨て、新しいのに交換。せっかくクリーニングしても、汚れた袋に入れては元も子もない。

で、ジャケット保護袋も交換して、作業完了。

次回は、リード線交換にチャレンジしてみたいと思います。

なんか、落ちてはいけない穴に自ら飛び込んだのではないかという一抹の不安が無いでもない。

さて、新しい自転車に新しい靴。

もう、インテリアオブジェになってから一カ月が過ぎた。

まだまだ凍えるほど寒いが、そろそろ稼働しよう。

その前に、靴にクリートを取り付けなければならない。

これが、ちょっと面倒なので、放置しているとも言える。

スキーのビンディングと同じ原理でカチッとはめて、横に振るとカチッと外れるための装置。

ボルト3本で止めている青と黒のプラスチックのパーツが、それ。

これの取り付け位置を決定し、1mm単位で修正を繰り返して、ベストポジションをさがさなくてはならない。

前の自転車は、ショップで「標準的な位置に仮に付けときました。」と言われたのをそのまま乗り続けた。

いいかげんなセッティングであったというわけである。

人間のカラダとは、良くできていて、それでも、カラダの方で合わせてくれる。

しかし、実は、この数mmの調整で、疲れやすくなったり、ヒザを痛めたりするかもしれないのである。

また、たった数mmの調整で、痛みや疲れから解放されることもあるという。

分かっちゃいるけど、めんどくさいので、なんとなくどこも痛くもなかったので、そのままで13年通した。

しかし、新しい自転車になったので、今回は、キチンと調整して、キチンと乗ろうと思う。

ネット上には、「クリート」で検索すると、指南記事がいっぱい。いろんな考え方があり、ベストと言うのは、

ひとつではないと知る。奥深い世界である。

まずは、足の拇指球を探る。

足の裏、親指の付け根、下の写真の弧の頂点あたりにある、5mmくらいの小さな丸い骨を探し当てる。

これが、なかなかわかりづらい。

つまり、足の裏のこの拇指球のあたりが、踏み込むときにもっとも力が入る場所だということ。

ママチャリでも、だいたいこのあたりをペダルの回転軸の真上に置いて踏むと、力強く、楽に進みます。

さて、拇指球は、見つかった。これが、基準点。しかし、ここからが無理難題。

これがペダルの中心になるように、クリートをシューズの裏に取り付けるワケだが、シューズの底は、硬質樹脂製。

その上から、触ってももちろん拇指球などわからない。わかる道理がない。いや、分かったならば、もう自転車は

やめて、ミスターマリックかセロの後継者を目指した方がよい。

ハンドパワーが使えない大多数の民は、これを、靴のサイドで判定する。

およそなら、足の内側、親指下あたり、最も出っ張っている付近である。

口述するが、後で微調整をするので、本来、ここまでこだわる必要もないと言えばない。

しかし、今回は、よりキッチリしたい。後悔したくない。

という観点から、もう少し精度を上げたいと思った次第。

まず、ペタッと足底を床に着けて、拇指球から、足のサイドに垂線を引いてマーキングする。

ネットには、車のドレスアップ用の裏に両面テープの付いた鋲を使う方法が出てた。

何か、お金のかからない何かで代用できないか。

これは、タイヤに空気を入れるバルブのキャップ。

切る。

これは、安いけど粘着力の強い防水カットバンを切ったもの。

貼る。

お灸みたいだ。

で、靴の外から、この点をマ―キングする。

で、今回は、より正しいセッティングに向けて、「ERGON (エルゴン) TP1 シマノ SPD-SL用」というツールを

購入した。2700円ほど。

まず、実際にペダルを踏み込むイメージとして、床に、クリートが水平になるように踵を少し上げた状態で靴を置き、

先ほどのマーク位置から付属の緑色のシールを貼る。下の矢印状の頂点が、ペダルの中心となるよう、クリートを

セッティングする。

クリート自体にペダルの中心となる位置があらかじめマーキングされている。

で、こうやって、ツールにはめて、クリートの前後左右位置と角度、3つの要素が数値化できるので、記録さえ

しておけば、靴を買い替えても再現ができるというスグレモノ。

説明書に日本語がなく、使い方はネットで調べる。つまり、そんなに普及していないということのようだ。

しかし、このスケールなくして、どうやってmm単位の調整が可能なのだろうかと思ってしまった。

こう置いて、裏からネジを締められるようになっている。

で、こんな感じ。

さて、これから、トレーニング用のローラー台に乗りながら、微調整してゆくのである。

ネット上には、専門家、マニア、趣味の人、乗ってもいない理屈王など、玉石混交の情報が飛び交っている。

が、しかし、この調整次第で、まったく別の乗り物になってしまうというほど重要な部分であるというのは、

衆目の一致するところところのようだ。

なんか、長くなりましたが、書くべきことの3/1も書けてません。奥の深い世界。