今年21回目の木曜会稽古。

四條畷の市民活動センター。25名ぐらいの参加。

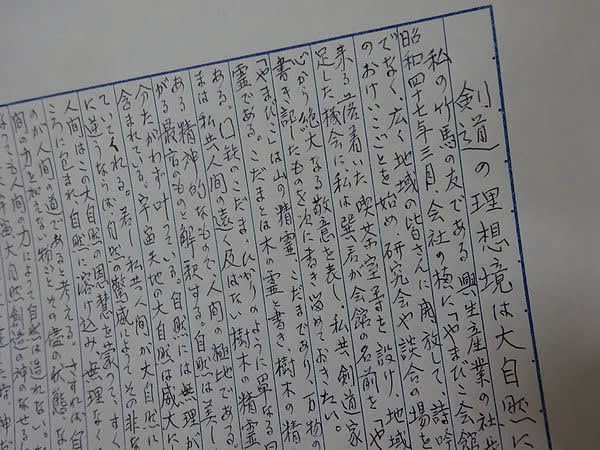

(稽古の前の風景)

最初の切り返しで全員に注意を受けた。

稽古内容は、切り返し、そして正面打ち。

あと、実戦的な間合いの入り方と実戦的な打ちの稽古あれこれ。

前12、後ろ12、前123・・の足運びでの面打ちは新しい方法だった。

師匠の指導、お話の要点のみ記す。

--------------------------

左手が自分の真ん中を通ること。

上げる場合は出来るだけ高く上げること。

振り上げが小さいと手と足がバラバラになってバランスが崩れる。

足を広く出す。足を出して打つ。出して打つ。出して打つ。

左足を引き付けた時に面を打つこと。ゆっくり丁寧にリズムよく。

右足を踏み込んだ瞬間に左足は引き付け、同時に打てるように。

踏み込んだ時に打つという意識だと左足が残ってしまう。

左足はヒカガミを伸ばすこと。

うまく打てると力を入れてなくても強度と冴えが出る。点で打てるから。

「腰で打て」と言われるが「腰を中心として打つ」こと。

前傾すると肩のロックがかかって腕が上がらない。

直立しているとロックが外れて自然と強度と冴えが出る。

中心線を強引に取ろうとすると相手にプレッシャーを掛けすぎて打たせてくれない。

触刃、交刃、一足一刀の間では相手と交わったところを中心と考える。

右足スイッチを入れる時に中心を取ると良い。取るというより取りながら。

右足スイッチは、123と入った時には入っている方法と、

12と入って、3に入りながら入れる場合がある。

自然と入る感じ。自然と中心を取る感じ。無理やりは良くない。

打って勝つ剣道と勝って打つ剣道は使い分けること。

攻められたら下がる場合もあるし、攻めてきたら攻め返す位詰もある。

自分の思うように入れるようになったら剣道は本当に楽しいものになる。

打ち間にもすぐ入るのではなく、間拍子を考えて入ることも重要。

相手より先に自分の一足一刀の間に入ることが大事。

気後れしているのに間合いに入ったら打たれる。

「間合いは気」とは斎村五郎先生が言った言葉。

気を膨らませ、大きな気で相手を圧する。

ただし気の間と物理的な間とは異なる。

------------------------------------------------------

【感想・反省点】

14日もほとんどが面打ちの稽古だった。

1週間悩み続けてまた木曜日に納得してまた悩むというパターンが続いている。

この稽古はありがたい。

最近の悩み。

こちらは身体能力が劣るので、

どうしても相手のほうが先に打ち間に入ってくる。

制したり返したりは出来るのだが、それでは爺さん剣道そのものなのだ。

何とかして相手の面を相面で打ち破りたい。

相手が打ち間に入ってくる時に、自分の「気」で補えば良いのだが、

迷いがあり、気後れが生じて、打つ準備が遅れてしまう。

まだまだ出来ていない部分である。

課題ははっきりしている。

誤魔化していては駄目だというのもわかってきた。

また悩んで木曜会に戻ってくるだろう。

一歩一歩前に出るのみ。

四條畷の市民活動センター。25名ぐらいの参加。

(稽古の前の風景)

最初の切り返しで全員に注意を受けた。

稽古内容は、切り返し、そして正面打ち。

あと、実戦的な間合いの入り方と実戦的な打ちの稽古あれこれ。

前12、後ろ12、前123・・の足運びでの面打ちは新しい方法だった。

師匠の指導、お話の要点のみ記す。

--------------------------

左手が自分の真ん中を通ること。

上げる場合は出来るだけ高く上げること。

振り上げが小さいと手と足がバラバラになってバランスが崩れる。

足を広く出す。足を出して打つ。出して打つ。出して打つ。

左足を引き付けた時に面を打つこと。ゆっくり丁寧にリズムよく。

右足を踏み込んだ瞬間に左足は引き付け、同時に打てるように。

踏み込んだ時に打つという意識だと左足が残ってしまう。

左足はヒカガミを伸ばすこと。

うまく打てると力を入れてなくても強度と冴えが出る。点で打てるから。

「腰で打て」と言われるが「腰を中心として打つ」こと。

前傾すると肩のロックがかかって腕が上がらない。

直立しているとロックが外れて自然と強度と冴えが出る。

中心線を強引に取ろうとすると相手にプレッシャーを掛けすぎて打たせてくれない。

触刃、交刃、一足一刀の間では相手と交わったところを中心と考える。

右足スイッチを入れる時に中心を取ると良い。取るというより取りながら。

右足スイッチは、123と入った時には入っている方法と、

12と入って、3に入りながら入れる場合がある。

自然と入る感じ。自然と中心を取る感じ。無理やりは良くない。

打って勝つ剣道と勝って打つ剣道は使い分けること。

攻められたら下がる場合もあるし、攻めてきたら攻め返す位詰もある。

自分の思うように入れるようになったら剣道は本当に楽しいものになる。

打ち間にもすぐ入るのではなく、間拍子を考えて入ることも重要。

相手より先に自分の一足一刀の間に入ることが大事。

気後れしているのに間合いに入ったら打たれる。

「間合いは気」とは斎村五郎先生が言った言葉。

気を膨らませ、大きな気で相手を圧する。

ただし気の間と物理的な間とは異なる。

------------------------------------------------------

【感想・反省点】

14日もほとんどが面打ちの稽古だった。

1週間悩み続けてまた木曜日に納得してまた悩むというパターンが続いている。

この稽古はありがたい。

最近の悩み。

こちらは身体能力が劣るので、

どうしても相手のほうが先に打ち間に入ってくる。

制したり返したりは出来るのだが、それでは爺さん剣道そのものなのだ。

何とかして相手の面を相面で打ち破りたい。

相手が打ち間に入ってくる時に、自分の「気」で補えば良いのだが、

迷いがあり、気後れが生じて、打つ準備が遅れてしまう。

まだまだ出来ていない部分である。

課題ははっきりしている。

誤魔化していては駄目だというのもわかってきた。

また悩んで木曜会に戻ってくるだろう。

一歩一歩前に出るのみ。