がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

247)なぜ「良薬は口に苦い」のか

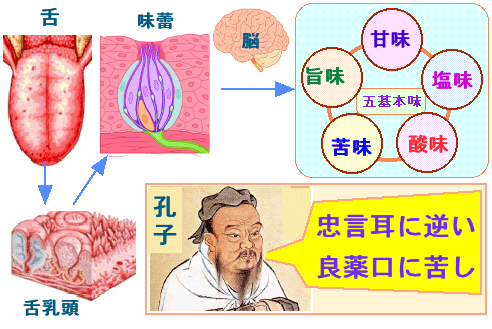

図:味覚の基本は甘味・塩味・酸味・旨味・苦味の5種類で、舌の舌乳頭という小さな突起部に存在する味蕾(みらい)という味を検出するセンサー(化学受容体)でこれらの味覚を感じている。「良薬口に苦し」という言葉は孔子が「良い忠告は聞くのがつらい」ことの喩えとして述べているが、「良く効く薬は苦い」ということには理由がある。

247)なぜ「良薬は口に苦い」のか

【苦みとは】

舌や軟口蓋には食べ物の味を感じる味蕾(みらい)という小さな器官があります(上図)。これは味細胞と支持細胞からなる花の蕾のような小さな器官で、味覚の化学受容体として働きます。人間の舌には約1万個の味蕾があると言われており、食品中の物質がこの味蕾を刺激すると、味覚神経に伝わって、大脳の味覚中枢へと信号が伝わり、味を感じます。

味覚には「甘味」「塩味(辛味)」「酸味」「苦味」「旨味」の5種の基本の味覚があり、それぞれ別個の受容体(味蕾)が存在します。

味覚の基本的な役割は、食欲を高めるためと、食べ物と毒を見分けるためと思われます。

5種類の味覚のうち、甘味・旨味・塩味・酸味は体に必要な糖分や塩分やその他の栄養素をとることができるような食べ物を選ぶため、さらに食欲を高めるために存在するようです。

しかし苦味だけは例外で、人類が苦味を感じる力を身につけたのは、植物の毒を検知して食べないようにするためだと考えられています。

前回の246話で、植物は病原菌や虫や動物から身を守るために様々な毒を産生することを紹介しました。このような毒には、食べた人間を殺すような猛毒もあります。

植物が作る毒はアルカロイドなど苦いものが多く、毒を持つ植物を食べないようにするために、苦味を検知する受容体(味蕾)を作る遺伝子を進化の過程で獲得したと考えられています。つまり、太古の時代では、苦味を感じるセンサーを獲得することは生存にメリットがあったと考えられます。

「渋み」や「えぐ味」も苦味と同じ味覚と考えられており、その違いは苦味物質の濃度などによって生じます。

しかし、苦味や渋みやエグ味を示す物質は必ずしも毒ばかりではなく、コーヒーや緑茶やニガウリやビールなど「おいしい苦味」をもった食品も多くあります。「苦味健胃薬」という薬もあり、適度な苦味は胃酸や唾液の分泌を促進して食欲を高める効果もあります。苦味のある食品には健康に良いものも多くあり、むしろ、健康作用をもった食品は苦味がある方が多いようです。

本来苦味の検知は毒を見分けて生存にメリットがあったわけですが、植物の毒の種類が知れ渡るようになった現代では、苦味に敏感過ぎたり、苦味を避けることは、生存にかえって不利になっています。毒から身を守るかわりに、本来なら体に良いはずの食品まで退けることになるからです。苦みを避けるような食事の好き嫌いは健康には良くないと言えます。

「毒薬変じて薬となる」という言葉もありますが、一般的には薬と毒は表裏一体であり、薬の多くは取りすぎれば毒になるもので、適量を摂取すれば病気の治療に役立つものです。また、「毒にも薬にもならない」という言葉も、「毒にならないようなものは薬にはならない」ということを意味しています。

つまり、薬になるものは、本来毒にもなるもので、苦味や渋みやエグ味があるものが多いということになります。したがって、「良薬は口に苦い」というのは、多くの薬に当てはまるのだと思います。

【「良薬は口に苦し」は孔子の言葉】

「良薬は口に苦し」というのは、「犬も歩けば棒に当たる」「論より証拠」ではじまる江戸いろはカルタにも出てくるので、古くから良く知られたなじみ深い言葉ですが、出典は孔子の言葉だそうです。

孔子の言動や門人との問答・論議を記録した「孔子家語(こうしけご)」には、「孔子曰、良薬苦於口、而利於病。忠言逆於耳、而利於行。」(孔子いわく、良薬は口に苦けれども、病に利あり。忠言は耳に逆らえども、行いに利あり。)という記載があります。「良い薬は苦くて飲みにくいが、病気のためには優れた効き目がある。良い忠告の言葉は聞くのがつらいが、身のためになる」という意味です。史記などでは「忠言耳に逆い、良薬口に苦し」などと載っています。

「自分のためになるような忠言は、素直に聞きづらいものだ」ということの喩えで「良薬は口に苦し」という言葉を引き合いに出しているわけです。孔子は「良く効く薬は苦い」という直接的な意味で用いているわけではなく、「良い忠告は聞くのがつらい」ということの比喩として用いています。しかし、前述のごとく、この言葉は漢方薬が効く理由を的確に言い表わしているようにも思います。

西洋薬は成分が苦くても、カプセルなどに入って苦みを感じることは無いので、「良薬は口に苦し」という言葉は西洋医学では実感することはほとんどありません。しかし、煎じ薬を服用する漢方では、この言葉をいつも実感します。

中国伝統医学は4000年から5000年の歴史があると言われていますが、書物としてまとめられて形になってきたのは2000年くらい前からです。現存する中国最古の医学書『皇帝内経(こうていだいけい)』は前漢時代(紀元前206年~8年)、最古の薬草書の「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」は後漢時代(25~220年)、症状に応じた治療法をまとめた「傷寒論(しょうかんろん)」は3世紀ころの書物です。

孔子は紀元前5世紀ころの人(紀元前551年に生まれ紀元前479年に没となってる)ですので、今から2500年前、神農本草経や傷寒論がまとめられる500年以上前に、「良く効く薬は苦いものだ」という薬の本質を孔子が理解していた点に驚きを感じます。

抗がん作用の強い煎じ薬は苦味が強くなりがちです。抗がん作用や抗炎症作用や解毒作用のある成分は苦味が強いものが多いからです。カプセルに入れることができる薬と違い、煎じ薬は苦味が強いと飲めない方がいます。味覚に非常に敏感な方もいます。

苦味によって煎じ薬が飲めない場合の解決法としてシクロデキストリンを使う方法があります。シクロデキストリンは数分子のグルコースがつながった環状オリゴ糖で、空洞の中に小さな分子を取り込むことができます。煎じ液にアルファ・シクロデキストリンやガンマ・シクロデキストリンを添加すると、苦味や臭いを低減し、成分の安定化や吸収効率の向上に役立つことが報告されています。苦味に敏感な人はこのような方法も役立ちます。(210話参照)

| « 246)植物エス... | 248)乳がん患... » |