がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

611)死の間際まで抗がん剤治療を受けているがん患者が増えている

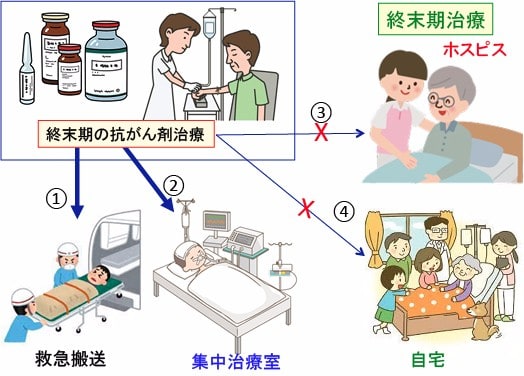

図:終末期(死亡2〜6か月前)に抗がん剤治療を受けると、抗がん剤治療を受けなかった場合に比べて、救急外来受診(①)や集中治療室入院(②)や気管内挿管を受ける確率が増える。ホスピスケア(③)を受ける機会を失い、自宅など患者が望んだ場所で死亡する割合が少なくなる(④)。

611)死の間際まで抗がん剤治療を受けているがん患者が増えている

【転移がんでも抗がん剤治療で治ると思っている患者が多い】

転移のあるステージ4の進行がんは抗がん剤治療では根治はほぼ不可能です。しかし、ステージ4の進行がんでも、抗がん剤治療でがんが治ると間違って信じている患者さんが多いようです。以下のような報告があります。

Patients' expectations about effects of chemotherapy for advanced cancer.(進行がんに対する化学療法の効果への患者の期待)N Engl J Med. 2012 Oct 25; 367(17): 1616-25.

【要旨】

背景:転移を伴う肺がんや大腸がんに対して、抗がん剤治療が週〜月単位で生存期間を延長し、症状を緩和できる可能性があるが、治癒させることはできない。

方法:全米規模の前向き観察コホート研究のがん治療転帰調査サーベイランス(the Cancer Care Outcomes Research and Surveillance study:CanCORS研究)の参加者のうち、がん診断後に抗がん剤治療を受け、診断されて4ヶ月後の時点で生存していた転移を伴う肺がんまたは大腸がん患者1193例を対象にした。化学療法によって治癒する可能性があるという期待を持つ患者がどの程度存在するかを調査し、この期待に関連する臨床的、社会的および健康システムの要因を解析した。データは診療録のレビューに加えて、専門の面接官による患者調査から得た。

結果:肺がん患者の69%と大腸がん患者の81%が、抗がん剤治療によって自分のがんが根治する可能性は乏しいということを理解していなかった。化学療法に関する不正確な思い込みのリスクは、結腸直腸がん患者の方が肺がん患者より高かった(オッズ比1.75, 95%信頼区間:1.29〜2.37)。

主治医とのコミュニケーションが極めて良好と評価した患者の方が、コミュニケーションがあまり良好で無いと評価した患者よりも、自分は治ると誤解している率が高かった(オッズ比 1.90; 95%信頼区間:1.33〜2.72)

結論:難治性のがんの治療で化学療法を受けている患者の多くは、化学療法によって治癒する可能性が低いことを理解していない可能性が示された。自分の好みに合った情報に基づいた治療の決定を下す可能性がある。医師は患者の理解を向上させることができるかもしれないが、これは患者の満足感を犠牲にするかもしれない。

転移のある肺がんや大腸がんが、抗がん剤治療で根治する(がん細胞が体内から無くなる)ことは、ほぼあり得ないというのが、現在のがん治療の常識です。しかし、このような進行がん患者の7〜8割は「抗がん剤治療で治癒する可能性が低い」ことを理解していないという結果です。

しかも、主治医とコミュニケーションが良好に取れていると思っている患者ほど、誤解していることが多いという事です。患者は自分の都合の良いように理解し、予後について厳しい話をするほど、患者満足度が低下するようです。

このようにがん患者は抗がん剤治療に過大な期待をもっているので、死の直前まで抗がん剤治療を受け、その結果、ホスピスでの適切な終末期ケアを受ける機会を逃しているという事になるようです。

死の間際まで抗がん剤治療を受けている群の方が生存期間が長いのであれば、終末期の緩和的化学療法は正当化できるのですが、多くの研究は「抗がん剤治療を受けずにホスピスケアを受けた方が生存期間が長い」という調査結果を報告しています(後述)。

抗がん剤治療を受けずにホスピスケアのみのグループは、抗がん剤治療を受けてホスピスケアを受けないグループに比べて、生存期間が有意に長いことが肺がんと膵臓がんの患者で認められています。

【抗がん剤治療を過大評価する傾向と教育レベルの関係】

がん患者は、抗がん剤治療の効果を過大評価する傾向にあります。

例えば、転移のある肺がんでは、基本的に根治は困難です。しかし、主治医から抗がん剤治療が「延命目的の治療」であることの説明を受けていても、3分の1の患者は、自分が「根治を目指した治療」を受けていると信じている、という報告があります。

進行がんの患者には、根治できない状況であることを理解したがらない傾向があるようです。以下のような報告があります。

Cancer patients' perceptions of their disease and its treatment. (病気とその治療に対するがん患者の認識)Br J Cancer. 1988 Sep;58(3):355-8.

【要旨】

積極的な治療を受けている100人のがん患者をインタビューして、彼らが病気をどのように認識しているか、彼らの認識と患者の主治医の認識との違いを比較した。

100人中88人の患者ががんであることを認識し、87人が腫瘍のタイプを正確に理解していた。がんが局所に限局している67人の患者のうち64人が、がんが局所性であることを正しく認識していた。

しかし、がんの転移を有する33人の患者のうち11人が、がんが限局性であると誤って信じていた。

治癒のために治療されている52人の患者のうちの、5人はその治療が治癒目的でなく緩和的に治療されていると思っていた。一方、緩和目的の治療を受けている48人の患者のうち16人は、治癒を目指した治療を受けていると信じていた。これらの48人の患者のうち40人は、治療が彼らの寿命を延長させる可能性を有意に過大評価していた。

中等教育を受けていない患者では、病状の重症度を過小評価する傾向が有意に高かった。

医師と患者の間の相互作用は直接観察されなかったため、病気に対する患者の不正確な認識が、相互のコミュニケーション不足によるものかどうかを判断することはできなかった。

医師は患者の認識の間違いを多くの場合、認識していなかった。緩和的な治療を受けているのに自分は治癒的治療を受けていると間違った認識をしている16名の患者のうち、医師がその誤解の存在を認識していたのは1名のみであった。

治癒的治療であると説明を受けている場合は、正しく理解しているケースが多いのですが、治癒的治療は望めないから緩和的な治療(症状の緩和や延命を目的にした治療)を行なっていると説明を受けても、3分の1の患者は、自分はこの治療で治癒すると間違って認識しているということです。

また、この緩和的治療では延命があまり期待できない状況でも、患者は自分が受けている抗がん剤治療は延命効果が高いと間違って認識する傾向があるという結果です。そして、教育レベルが高くないと、病状の深刻度や重症度を過小に認識する傾向があるということです。

がん治療に対する間違った理解の原因の一つに教育レベルが関与していることを示唆する報告は他にもあります。以下のような報告があります。

Fatalism and educational disparities in beliefs about the curability of advanced cancer.(進行がんの治癒可能性に関する信念における宿命論および教育的な差異)Patient Educ Couns. 2018 Jan;101(1):113-118.

【要旨】

目的:難治性のがん患者における社会経済的な差異を理解することは重要である。我々は、高等学校教育を受けていない患者は、自分のがんが治癒する可能性が高いと考える傾向があるという仮説を立て、宿命論との関わりについて検討した。

方法:進行がんあるいは難治性がんを有する977例の患者を調査した。2つのロジスティック回帰分析を行った。モデル1は、がんが治癒するという信念に対する教育の効果を調べた。モデル2は宿命論的要素を追加した。

結果:モデル1では、高等学校教育を受けていないことと、自分の進行がんが治癒すると思う信念との間には有意な関連を認めた(オッヅ比=2.55; 95%信頼区間:1.09-5.96)。しかし、モデル2ではその関連性は39%減弱し、統計的有意差は認められなくなった。

宿命論的思考は進行がんが治癒するという信念と関連していた。黒人やアジア人や太平洋諸島人に比べて、白人は進行がんが治癒すると考える傾向が低かった。治癒可能性に対する信念は、所得や保険の状況とは関連していなかった。

結論:高等学校を卒業していない人は、自分の進行がんが治癒可能であると信じる傾向が高い。その理由の一つとして、宿命論的な世界観を持つ傾向が高いためと思われる。

教育レベルが低い人々は宿命論的な考え方を持つことが多いので、自分の進行がんが治癒すると思い込む傾向が強いということのようです。宿命論(Fatalism)とは「世の中の出来事はすべて、あらかじめそうなるように定められていて、人間の努力ではそれを変更できない」とする考え方です。医者から治らないと言われても、自分は治る運命だと根拠なく自信を持つということかもしれません。

【治らないと理解しても、終末期の抗がん剤治療を受けている】

抗がん剤治療で根治が望めないと理解している人は、終末期の抗がん剤治療を受ける率が少ないのではないかと推測できます。しかし、実際はそうでは無いようです。抗がん剤治療が根治的で無いと十分に理解しても、終末期に抗がん剤治療を受ける患者さんは減らないようです。以下のような報告があります。

Patient beliefs that chemotherapy may be curative and care received at the end of life among patients with metastatic lung and colorectal cancer.(転移のある肺がんと結腸直腸がん患者における、抗がん剤治療によって根治するかもしれないという患者の信念と終末期にうけるケア)Cancer. 2015 Jun 1;121(11):1891-7.

【要旨】

研究の背景:難治性のがん患者の多くは、抗がん剤治療がそのがんを治す可能性があると不正確に信じている。 そのような信念が、人生の終わり(終末期)のケアの選択にどのように影響するかについては、ほとんど知られていない。 この研究では、抗がん剤治療が治癒をもたらす可能性があると言う考えを持つ進行がん患者は、死亡する前の1ヶ月間に抗がん剤治療を受ける可能性が高く、死亡前にホスピスケアに登録する可能性は低いかどうかを検証した。

方法:ステージ4の肺がんおよび結腸直腸がんで死亡した722人の患者を対象にした前向きコホート研究を行なった。死亡する前の1ヶ月間に抗がん剤治療を受けた場合の、抗がん剤治療の目的の理解と、死亡する前のホスピスへの入院の関連を検討した。

結果:患者の3分の1(33%)は、抗がん剤治療ががんを治す可能性はほとんどないと認識していた。このような正しい認識をもった患者でも、そうでない患者と比べて、終末期の抗がん剤治療を受ける率が低くならなかった(オッズ比=1.32: 95%信頼区間:0.84-2.09)が、ホスピスに入院する率は高かった(オッズ比=1.97: 95%信頼区間:1.37-2.82)

結論:難治性がんの抗がん剤治療の目的を理解することは、インフォームドコンセントの重要な側面である。 しかしそれでも、抗がん剤治療の目標についてよく理解した進行がん患者でも、他の患者と同様の確率で終末期の抗がん剤治療を受けていた。 しかし、難治性のがんの性質を理解することは、死亡前のホスピスへの入院の増加と関連しており、これは抗がん剤治療の使用以外の重要なケア目標を示唆している。

確かに、教育レベルや知的レベルの高い人は、抗がん剤治療の限界を正しく理解できます。しかしそれでも、死の間際(終末期)まで、抗がん剤治療を受ける人は減らないというのは、私の経験とも合致します。副作用が強くなり、抗がん剤の効き目が出ていないのに、抗がん剤治療を止められず、副作用で亡くなるという患者さんが多くいます。

抗がん剤治療の副作用に苦しみ、しかし治療効果が出ていない進行がん患者さんに、「もう抗がん剤はメリットが無いし、死を早めるだけだ」と説明しても、抗がん剤治療を止めるという勇気が持てる人は本当に少数です。

しかし、現実は、「終末期の抗がん剤治療は死を早めているだけ」という事実が多数報告されています。

【末期がんの抗がん剤治療が増えている】

末期がん患者に対する緩和目的での化学療法(緩和的化学療法)の実施が増えている事が多くの研究で明らかになっています。特に、死が迫った末期がん患者にも抗がん剤治療が行われている実態が明らかになっています。

例えば、米国からの報告では、メディケア(Medicare)の給付を受けている転移性の進行がん患者の15%以上が、死亡する2週間前に抗がん剤治療を受けていることが示されています。以下のような報告があります。

Trends in the aggressiveness of cancer care near the end of life.(終末期のがん患者ケアの攻撃性の傾向)J Clin Oncol. 2004 Jan 15;22(2):315-21.

メディケア(Medicare)とは、米国の高齢者および障害者向け公的医療保険制度で、アメリカ合衆国に合法的に5年以上居住している65歳以上のすべての人が給付の対象となっています。

この報告では、1993年から1996年の間に肺がん、乳がん、結腸直腸がん、その他の消化器がんを診断されて1年以内に亡くなった65歳以上の28,777人を解析しています。

抗がん剤治療を受けたのは1993年の27.9%から1996年の29.5%に増えています。死亡する2週間前に抗がん剤治療を受けていたのは1993年の13.8%から1996年の18.5%に増えています。

ホスピスケアが受け易い環境が整っているほど、終末期の侵襲的治療は減ることが示されています。この論文の結論は「がん患者の終末期治療は侵襲性がますます増えている」となっています。末期がん患者の終末期ケアが穏やかなものでなく、患者に対して侵襲的(攻撃的)な状況が増えているという意味です。

イタリアの研究では、進行がん患者の23%が死亡する30日以内に抗がん剤治療を受けているという報告があります。

Cancer chemotherapy near the end of life: the time has come to set guidelines for its appropriate use.(終末期のがん化学療法:適切な使用のためのガイドラインを設定する時が来ている)Tumori. 2007 Sep-Oct;93(5):417-22.

この研究はイタリアのボローニャ大学病院の腫瘍部門あるいはボローニャのがん患者在宅ホスピスで亡くなった進行がん患者793例を対象に解析しています。主ながんは、肺がん(26.7%)、結腸直腸がん(14.8%)、乳がん(11.2%)でした。このうち445人(56.1%)が1サイクル以上の抗がん剤治療を受けています。

最後の抗がん剤投与から死亡するまでの期間の中央値は71日(1〜1913日)で、101人(22.7%)は死亡する30日以内に抗がん剤治療を受けていました。

この論文では、余命が短い進行がん患者の化学療法の適切な使用に関するガイドラインを作成することが緊急に必要であることを提言しています。

【死の間際まで抗がん剤治療と受けていることは世界中で問題になっている】

上記の米国やイタリアと同じような報告は多くの国から報告されています。次の論文は、韓国のソウル国立大学病院からの報告です。

Cancer Treatment near the End-of-Life Becomes More Aggressive: Changes in Trend during 10 Years at a Single Institute.(終末期のがん治療はより侵襲的になっている:一カ所の施設における10年間の変化)Cancer Res Treat. 2015 Oct;47(4):555-63. doi: 10.4143/crt.2014.200. Epub 2015 Feb 16.

【要旨】

目的:この研究の目的は、10年以上の間における終末期のがん治療の実態を調査し、その変化を検討することである。

材料および方法:ソウル国立大学病院において緩和化学療法を受け、その後死亡した進行した固形がん患者が登録された。 2002年(n = 57)および2012年(n = 206)の2つの期間における連続した患者を対象にした。 終末期のがん治療の攻撃性(侵襲性)を評価した。

結果:患者の平均年齢は62歳であり、患者の65.4%(172例)が男性であった。最後の化学療法から死亡までの期間は、2002年の66.0日から2012年の34.0日に有意に短縮された(p <0.001)。2012年では患者の17%が最後の化学療法として分子標的薬を使用された。

死亡する前1ヶ月間に集中治療室で治療を受けた患者の割合は、2002年の1.8%から2012年の19.9%に増加した(p <0.001)。また、死亡する前1ヶ月間に救急外来で治療を受けた数も2002年の22.8%から2012年の74.8%に増加した(p <0.001)。

ホスピスへの紹介は9.1%から37.4%に増加したが(p <0.001)、紹介のタイミングは2002年の死亡の53日前から2012年では死亡の8日前に遅れた(p = 0.004)。

最終の化学療法として2つ以上のレジメでの分子標的薬の使用は、最終の化学療法から死亡までの期間の短縮と関連していた(ハザード比2.564; p = 0.002)。

結論:終末期におけるがん治療はこの10年間以上において、より侵襲性が高くなっていた。

「aggressive」とは良い意味では「積極的」という意味ですが、この論文の場合は「攻撃的」や「侵襲的」という悪いニュアンスです。つまり、終末期のがん治療は死ぬ間際まで抗がん剤や分子標的薬を使用するというように積極的になっていますが、これは、終末期に集中治療室や救急外来での治療を増やし、ホスピスへの転院を遅らせ、患者にとってはより攻撃的(侵襲的)になっているということです。このような状態は当然、QOL(生活の質)を悪くしています。

このような死ぬ間際までの抗がん剤治療によってかなりの延命が得られていれば、終末期の抗がん剤治療も許容されるのですが、実際は、延命効果は証明されていません。

つまり、終末期の積極的な抗がん剤治療は、お金をかけて、患者さんを苦しめ、何の延命も得られないということです。

中国からも同様な結果が報告されています。

Chemotherapy Near the End of Life for Chinese Patients with Solid Malignancies.(固形がんを持つ中国人患者における終末期の化学療法)Oncologist. 2017 Jan;22(1):53-60.

この論文では、中国における終末期の抗がん剤治療の実態を明らかにする目的で、中国を代表する6つの病院が参加して実施された後ろ向き研究の結果が報告されています。2010年から2014年の間で、進行した固形がんで緩和化学療法を受けて死亡した成人患者3350人を対象に検討しています。

このうち男性は2,098人(62.6%)で年齢の中央値は56歳(20-88歳)でした。抗がん剤治療を死亡する2週間前まで受けていたのは177人(5.3%)、死亡の1ヶ月前まで受けていたのは387人(11.6%)、死亡の2ヶ月前まで抗がん剤治療を受けていたのは837人(25.0%)でした。

死亡する1ヶ月以内まで抗がん剤治療を継続して受けていたがん患者は、そうでないがん患者に比べて、全生存期間の短縮(生存期間の中央値は7.1対14.2ヶ月:ハザード比は1.37、95%信頼区間:1.23-1.53、p <.001)、より集中的な治療(死亡する1ヶ月以内の集中治療室での治療、心肺蘇生および人工呼吸器の装着)と病院内での死亡が多いという結果でした(オッズ比1.53; 95%信頼区間:1.14-2.06; p = .005)。

しかし、サブグループの分析によると、経口剤の投与は集中治療質の入院の減少と病院内での死亡率は低下していました。

この調査では、終末期の抗がん剤治療が広く行われている実態を明らかにしました。

そして、副作用の強い静脈内投与による化学療法は、終末期に実施すると、患者の生存期間を有意に短縮することを明らかにしています。しかし、内服の副作用の弱い抗がん剤だと、そのような悪い結果はでない可能性が示唆されています。

つまり、この研究では、死亡する1ヶ月以内という終末期の静脈注射による強い抗がん剤治療は延命効果は全くなく、むしろ患者の寿命を短くするということを明らかにしています。しかし、毒性の少ない内服の抗がん剤の場合は、そのような悪い効果は無い可能性を指摘しています。

しかし、がん患者さんがいつ死ぬかは判りません。患者さんを助けようと懸命に強い抗がん剤治療を実施すると、副作用で集中治療室で治療を受ける結果になり、結果的に寿命を短縮しているということです。

進行がんや末期がんでは、体力や抵抗力が低下して、余命数ヶ月という段階になると、副作用の強い抗がん剤は受けない方が良いということは確かです。死の間際までの抗がん剤治療が患者の予後を悪化させている(寿命を短縮している)ことは多く指摘されています。

今月発表された次の論文も中国からの報告です。この報告では、抗がん剤治療が比較的効きやすい小細胞性肺がんでも、終末期の抗がん剤治療は患者の生存期間を短くすると報告しています。

End-of-life chemotherapy is associated with poor survival and aggressive care in patients with small cell lung cancer.(小細胞性肺がん患者における終末期の化学療法は予後を悪化させ、侵襲的なケアと関連している)J Cancer Res Clin Oncol. 2018 Aug;144(8):1591-1599.

【要旨】

研究の背景:終末期の抗がん剤治療に関する懸念がますます高まっている。がん細胞の抗がん剤感受性は、終末期の積極的な抗がん剤治療の決定に影響を与える可能性がある。小細胞肺癌などの抗がん剤感受性の高い腫瘍における終末期の化学療法に関するデータはほとんど無い。

方法:死亡した小細胞性肺がん患者の連続した症例143例を対象にした。臨床的要因および治療様式に関するデータは、電子カルテから得られた。 終末期化学療法、臨床的特徴、全生存期間、および積極的ケアの関係を調査した。

結果:約64%の患者が抗がん剤感受性を有していた。患者の30.8%は死亡する2ヶ月前まで抗がん剤治療を受けており、16.1%は死亡する1ヶ月前まで抗がん剤治療を受けていた。年齢が若いほど終末期の抗がん剤治療の割合が高かった。我々は、終末期の抗がん剤治療が、全症例だけでなく、抗がん剤感受性を示したサブグループにおいても、全生存期間の短縮に関連していると判断した。さらに、終末期に抗がん剤治療を受けていない患者と比較して、終末期に抗がん剤治療を受けた患者では、より集中的な治療を受けていた。

結論:小細胞性肺がん患者における終末期の抗がん剤治療は、生存期間の短縮とより侵襲的なケアと関連していた。医師や患者が緩和的化学療法を中止する時期を判断するために判断基準を確立する研究が必要である。

抗がん剤が効きにくい膵臓がんや肺がんのような場合には、末期がん患者に抗がん剤治療を行なうメリットが少ないことは容易に理解できます。それでは、抗がん剤治療が効きやすい白血病や悪性リンパ腫や小細胞性肺がんではどうかという研究が必要です。この論文では、小細胞性肺がんの患者で検討しています。

抗がん剤治療ががんが縮小する(抗がん剤感受性のある)患者でも、終末期の抗がん剤治療は患者の生存期間を短縮するというのが、この論文の結論です。

【終末期の抗がん剤治療はホスピスケアの機会を失う】

「終末期」というのは、はっきりした定義はありませんが、一般的には「病気が治る可能性がなく、数週間~半年程度で死を迎えるだろうと予想される時期」を意味します。

がんの場合、他の臓器に転移したステージ4の状態で、抗がん剤治療などの治療があまり効かなくなり、医者が患者さんに余命を告げるような時期です。がん細胞の増殖を抑える有効な治療法が無くなり、自然経過に任せると余命数ヶ月と予想され、通常は患者さんは緩和ケアや緩和医療といったケアに移行します。

緩和ケアの目的は延命ではなく死を目前にした患者の身体的・精神的苦痛を和らげ、 QOL(生活の質)を向上させることです。終末期医療を専門に実施する場所をホスピスと呼ぶことがあります。

しかし、このような終末期にも抗がん剤治療が積極的に行なわれているという実態があります。がんの薬物療法の進歩によって,終末期に近い時期にも抗がん剤治療が実施されるようです。医者も新薬を使えば効くかもしれないと、頑張るからかもしれません。

また、多くの患者や家族が、とことん治療してほしいと主治医に要望することも多いようです。患者やその家族の心理は常にがん治療に期待しています。しかし、がん治療は「あきらめないで、とことんやる」と最悪の結果になることが多いようです。

進行がんに対して無理な手術が悲惨な結末に終わることは多くの例で明らかになっています。患者や家族は治療しないことに耐えられず、無駄な治療も受け入れがちです。しかし、それが死を早めている場合も多いのです。

将来的に抗がん剤治療が進歩すれば終末期でもメリットがあるようになるかもしれません。しかし少なくとも現時点の抗がん剤治療では、「末期がんの状態で抗がん剤治療を受けると、苦しむだけで延命効果は無い」と言えます。

余命数ヶ月の末期がん患者に抗がん剤治療を行うと悲惨な最後を迎えるという研究結果は多くの国から報告されています。

緩和的化学療法が終末期ケアをより侵襲的なものにし、ホスピス・サービスの使用を減らすことが台湾から報告されています。台湾の医療ビッグデータの解析なので、信頼性が高いと思います。

Palliative Chemotherapy Affects Aggressiveness of End-of-Life Care.(緩和的化学療法は、終末期ケアの侵襲性に影響する)Oncologist. 2016 Jun;21(6):771-7.

この研究では、台湾国民健康保険データベース(いわゆる台湾医療ビッグデータ)を用いて、2009年1月1日から2011年12月31日に緩和化学療法を受けた転移性がん患者49,920人を対象に解析しています。

その結果、1回以上の救急外来受診、1回以上の集中治療室入院、および気管内挿管は、緩和的化学療法を受けた患者で有意に多かったという結果が得られています。

また、緩和的化学療法を受けていない患者は、死亡するまでの6ヶ月間でより多くのホスピスケアを受けていました。つまり、終末期の緩和的化学療法は通常のホスピスケアから患者を遠ざける原因となっているということです。

この研究では、侵襲的な終末期ケアの指標として死亡する前の1ヶ月間で1回以上の救急外来受診、1回以上の入院、14日間以上の入院、集中治療室での治療、病院での死亡、心肺蘇生、気管内挿管などを使っています。

終末期(死亡2〜6か月前)に緩和化学療法を受けると、辛い終末期ケアになり、ホスピスで穏やかに息を引き取る機会を失う可能性が高くなるという結果です。

本来、終末期ケアは、ホスピスや自宅などで穏やかに死を迎えることが重要です。しかし、終末期に緩和目的で化学療法を受けると、トラブルの多い侵襲的な終末期医療になって、悲惨な最後を遂げるということです。

図:終末期(死亡2〜6か月前)に緩和的化学療法を受けると、化学療法を受けなかった場合に比べて、1回以上の救急外来受診(p <.001)、1回以上の集中治療室入院 (P <.001)、および気管内挿管(p = .02)が有意に多かった。

【新しい抗がん剤が増えた事が終末期の抗がん剤治療を増やしている】

米国からの報告で、肺がん患者の43%が死亡する30日前以降に抗がん剤治療を受けており、20%の患者は死亡する14日前以降に抗がん剤治療を受けていたという結果が報告されています。以下のような報告があります。

Chemotherapy given near the end of life by community oncologists for advanced non-small cell lung cancer.( 進行した非小細胞性肺がんに対する地域医療に携わるがん専門医による終末期に投与された化学療法)Oncologist. 2006 Nov-Dec;11(10):1095-9.

【要旨】

研究の目的:医療記録データベースを使用して、地域医療でのがん専門医によって治療された進行した非小細胞肺がん患者の終末期の化学療法の実態を明らかにする。

方法:化学療法を受けた進行した(IIIb / IV期)非小細胞性肺がん患者の死亡後の診療録の解析をを行った。 2000-2003年に化学療法を開始した患者を対象にした。使用された抗がん剤の量や投与スケジュールや疾患に関連した事象を含めた患者情報が収集された。

結果: 2000-2003年に治療された進行した非小細胞肺がんの患者417人を含む、10箇所の地域からの診療データを報告する。 平均年齢は67歳(中央値62歳)、男性が54%であった。 患者の40%以上が69歳以上であり、35%がECOGパフォーマンスステータスのスコアが2以上であった。ファーストラインの化学療法は、患者の84%において複数の抗がん剤による併用療法が行われていた。 56%の患者はセカンドラインの抗がん剤治療を受け、26%の患者はサードラインの抗がん剤治療を受け、10%の患者がフォースラインの抗がん剤治療を受け、5%の患者はフィフスラインあるいはそれ以上の抗がん剤治療を受けた。患者は平均6.1サイクルの抗がん剤治療を受けた。死亡時に抗がん剤治療を受けた患者は平均してセカンドラインの治療中であった。

抗がん剤治療を死亡の1ヶ月前以降に受けたのは43%で、2週間前以降に受けたのは20%であった。

結論:新規の化学療法剤の入手可能性が、進行した非小細胞性肺がん患者の化学療法を受けている期間の増加を引き起こしている。 終末期の化学療法の使用が増加していることが、この研究で明らかになった。

がん治療で初めて行う抗がん剤による治療を「1次治療(ファーストライン治療)」と呼びます。1次治療の効果がなかった場合や、効果が出たあとにがんが増大してきた場合には別の種類の抗がん剤で治療を行い、この治療を「2次治療(セカンドライン治療)」と呼びます。同様に、2次治療の次に行う治療を「3次治療(サードライン治療)」と呼び、その次を4次治療(フォースライン治療)と言います。

昔は、使える抗がん剤の種類が少なかったので、2次治療(セカンドライン)か3次治療(サードライン)で効果が得られなくなった段階で治療を終了することが多かったのですが、最近は新しい抗がん剤が増えたこともあって、4次治療以上の抗がん剤治療が可能になっています。

例えば、肺がんに関しては保険で使える抗がん剤は10種類以上あります。どれが効くかはやってみないと分らないという理由で、次から次へと種類を変えて抗がん剤治療が延々と行われることもあります。しかし、4次治療以降の抗がん剤治療に延命効果があるという証拠は全くなく、むしろ死を早めている可能性が指摘されています。

つまり、死ぬ間際まで抗がん剤治療を受けている人が増えているのは、新規の抗がん剤が増えてきたためです。使える抗がん剤の種類が増えたので、死ぬ直前まで抗がん剤治療を受けているがん患者が増えているようです。

新しい抗がん剤が臨床的に意味のある延命効果を発揮するものであれば、抗がん剤治療を死亡する直前まで受ける合理性はあるかもしれません。

しかし、新しく承認された抗がん剤治療の多くは、延命効果も生活の質を改善する効果も高くないことが明らかになっています(564話参照)。つまり、抗がん剤治療のやり過ぎが寿命を縮めている可能性も指摘されています。

【日本では高額な新薬が使いやすい事情もある】

がんが進行して全身に転移すると、手術や放射線治療の適応が無くなり、抗がん剤が中心の治療になります。

しかし多くの場合、抗がん剤治療の効果は限定的で、しかも副作用のために食欲や体力が低下したり、生活の質(QOL)が悪くなるという問題もあります。

また、がん治療に使われる薬は極めて高額です。日本では高額療養費制度があるので、一定額を超えた分は戻ってきます。普通の場合で、高額な抗がん剤治療を行っても1年間の自己負担は50万円程度(月収53万円以上で年間100万円程度)ですみます。

したがって、高額な抗がん剤を使用しても、患者さんの経済的負担は軽減されるので、治療を続けることができます。

しかしこれが、日本では必要性の少ない安易な抗がん剤治療が行われている一つの理由だという意見もあります。患者さんの経済的負担が少ないので、医者は気兼ねなく抗がん剤治療を行えます。しかし国の医療費負担は増え、製薬会社が大儲けするという構造になっています。外資系製薬会社が日本市場へ進出するのは高額な新薬を多く使うからだと言われています。

しかし、自己負担の上限があるといっても、1年間に50万円以上の出費は多くの人には負担が大きいと思います。

抗がん剤治療を続ければがんが治るという保証があれば我慢はできますが、通常は数年で使える薬が無くなり、その間強い副作用で苦しむという問題があります。このような抗がん剤治療の多くの問題点の存在から、抗がん剤治療を拒否するがん患者さんも最近は増えています。

【統計的に有意差があっても、臨床的に意味のある有益性の無い抗がん剤が多い】

ある新規のがん治療薬を使った場合の生存期間が、プラセボ(偽薬)群あるいは既存のがん治療薬の生存期間に比べて、統計的に有意に勝っていれば、その新しいがん治療薬は新しい治療法として認められます。

しかし、生存期間の延長で統計的に有意差を示しても、臨床的に意味のある有益性があるとは限りません。

例えば、生存期間が12ヶ月から14ヶ月に延長しても、強い副作用を伴い、生活の質が著しく低下するような治療薬であれば、臨床的に意味がある有益性があるとは言えないと思います。

固形腫瘍に使用されている71の薬物による生存期間の延長の中央値はわずか2.1ヶ月という報告もあります。(JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140:1225–36.)

がん治療薬のわずかな利益も、平均的な患者集団より若年で合併症の少ない患者において実施される臨床試験で認められるだけという指摘もあります。患者全体を対象にすると、抗がん剤のメリットとデメリットの微妙なバランスの中で、わずかな利益は完全に消滅する可能性があるのです。

多くのがん治療薬が迅速に承認されていますが、患者の生存を改善する十分な証拠を得て市場に参入する抗がん剤はほとんど無いのが実情のようです。有益性が認められた場合でも、その利益はわずかであるため、異なる病状の患者集団を対象にした場合、その利益は失われる可能性があるのです。

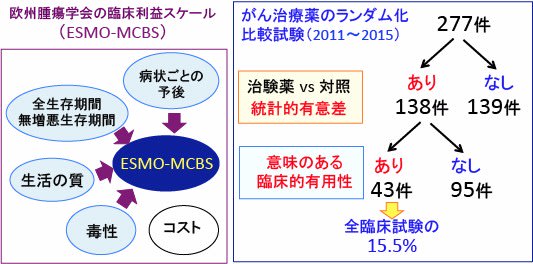

欧州臨床腫瘍学会(European Society for Medical Oncology、ESMO)はがん治療法を評価するツールとして臨床的ベネフィット・スケール・マグニチュード(Magnitude of Clinical Benefit Scale:MCBS)を発表しています。

ESMO-MCBSは、がん治療薬の治療効果を評価するために設計されており、有効性(全生存期間と無増悪生存期間の絶対的な増加およびハザード比の95%信頼区間の下限)と、生活の質(QOL)または毒性をそれぞれ検討します。新規治療法のデータは、病状ごとの予後(対照群での治療奏効期間または生存期間)に関して分析されて臨床的利益が評価されます。

例えば、根治(cure)を目指す治療(手術前の抗がん剤治療や手術後の補助化学療法)では、3年以上の追跡で何%の生存率の増加があるかで有効性が評価できます。

進行がんの緩和的化学療法では、対照群が12ヶ月以下の生存期間の場合、3ヶ月以上の生存期間の延長があれば臨床的に意味がある有用性があると言えます。対照群が12ヶ月以上の生存期間の場合、臨床的に意味があるというには5ヶ月以上の延命が必要かもしれません。

このように、病気の進行状況に応じて、どの程度の生存期間の延長や生活の質の改善や副作用(毒性)を評価して、臨床的に意味のある有用性を評価するツールがESMO-MCBSです。

このESMO-MCBSの評価法を使って、最近承認われた抗がん剤やランダム化比較試験を検証すると、臨床的に意味のある有用性を示した抗がん剤は2割以下のようです。

例えば、以下のような報告があります。

Do Contemporary Randomized Controlled Trials Meet ESMO Thresholds for Meaningful Clinical Benefit?(最近の無作為化比較試験は意味のある臨床的利益のためのESMO閾値を満たしているのか?)Ann Oncol. 2017 Jan 1;28(1):157-162.

【要旨】

背景:欧州臨床腫瘍学会(European Society for Medical Oncology;ESMO)は、固形腫瘍に対する化学療法の有効性を評価するツールとして臨床的ベネフィット・スケール・マグニチュード(ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale:ESMO-MCBS)を最近発表した。この研究では、最近報告されているランダム化比較試験がESMO-MCBSで評価される意味のある臨床的有益性の閾値に達しているかどうかを評価した。

方法:2011年から2015年の間に論文に公表された乳がん、非小細胞性肺がん、結腸直腸がん、膵臓がんに対する化学療法の有効性を検討したランダム化比較試験を解析した。臨床試験の特徴と結果に関するデータを抽出し、これらのデータをESMO-MCBSで評価した。個々の臨床試験が、ESMO-MCBSによって定義された臨床的有益性を評価できるような試験デザインであるかどうかも検討した。

結果:対象となるランダム化比較試験は277件(乳がん40%、非小細胞性肺がん 31%、結腸直腸がん22%、膵臓がん6%)であった。サンプルサイズ(対象になった人数)の中央値は532で、83%は製薬企業からの資金提供を受けていた。

277件のランダム化比較試験の中で、138件(50%)の試験で治療群は対照群より統計的に優位であった。これら有効な結果が得られた試験のわずか31%(43/138)の結果がESMO-MCBSによる臨床的に意味のある利益閾値を満たした。

治癒的意図を有する治療のランダム化比較試験(RCTs with curative intent)では、有効性を示した31件中19件(61%)で意味のある臨床的有益性の閾値を満たしていた。一方、緩和目的の抗がん剤治療のランダム化比較試験では、有効性を示した107件中24件(22%)が臨床的に意味のある有益性の閾値を満たしていた。

ESMO-MCBSが適用され得る226件のランダム化比較試験のうち、ESMO-MCBSの有益性の閾値を満たすことができる臨床試験のデザインで臨床試験を行っていたのは31%(70/226)であった。

結論:統計的に有意な有効性を示した最近のランダム化比較試験のうち、欧州臨床腫瘍学会による臨床的ベネフィット・スケール・マグニチュード(ESMO-MCBS)の基準で臨床的に意味のある有益性(meaningful clinical benefit)の閾値に達したのは3分の1以下であった。これは全ての公開された試験の15%に過ぎない。

研究者や資金提供機関や規制機関や製薬業界は、今後のランダム化臨床試験の設計において、意味のある臨床的利益のために、より厳しい基準を採用すべきである。

この論文の結果は下図にまとめています。

図:(左)欧州臨床腫瘍学会(European Society for Medical Oncology、ESMO)はがん治療法を評価するツールとして臨床的ベネフィット・スケール・マグニチュード(Magnitude of Clinical Benefit Scale:MCBS)を発表している。ESMO-MCBSは、がん治療薬の治療効果を評価するために設計されており、全生存期間と無増悪生存期間の延長、生活の質(QOL)または毒性をそれぞれ検討し、病状ごとの予後(対照群での治療奏効期間または生存期間)に関して分析され、臨床的有益性を総合評価する。コストは考慮されない。

(右)2011年から2015年の間に論文に公表された乳がん、非小細胞性肺がん、結腸直腸がん、膵臓がんに対する化学療法の有効性を検討したランダム化比較試験は277件で、このうち138件(50%)の試験で治療群は対照群より統計的有意な有効性を示した。これら有効な結果が得られた試験138件中でESMO-MCBSによる臨床的に意味のある利益閾値を満たしたのは43件であった。これは公開された全ての試験の15.5%に過ぎない。(出典:Ann Oncol. 2017 Jan 1;28(1):157-162.)

別の研究グループからも同様の調査結果が報告されています。2011から2016年に欧州医薬品庁からに承認を受けた38種類のがん治療薬に対する70件の臨床試験を、欧州臨床腫瘍学会の臨床利益スケール(ESMO-MCBS)で評価しています。

Five years of EMA-approved systemic cancer therapies for solid tumours-a comparison of two thresholds for meaningful clinical benefit. (固形腫瘍のための欧州医薬品庁承認の全身がん治療法の5年間 – 意味のある臨床的利益のための2つの閾値の比較。)Eur J Cancer. 2017 Sep;82:66-71.

前述のようにESMO-MCBSは、がん治療薬の治療効果のレベルを評価するために設計されています。最初に発表されたESMO-MCBSとその改良版によって定義された「意味のある臨床的利益」の閾値を満たすものがどの程度存在するかを検討しました。その結果、「意味のある臨床的利益」があると評価されたがん治療薬は、最初のESMO-MCBSの基準では21%、改良版の基準では11%しかありませんでした。つまり、基準の違いによって評価は変わりますが、承認されたがん治療薬の80〜90%は臨床的に意味のある有益性を示さないという結果です。

ランダム化臨床試験で統計的有意差があっても、臨床的に意味のある有益性が証明されている抗がん剤は3分の1程度です。統計的有意に生存期間が延長しても、それが強い副作用を伴って3ヶ月程度であれば、その治療を受ける意味があるのか、患者さんも医師も考える必要があると思います。

最近、ある著名人が膵臓がんで亡くなりました。原発巣の切除を受けて3ヶ月半での死亡だそうです。報道によれば、手術時は膵臓がんの原発巣が2〜3cmでステージ2だったそうです。

ネットでは「手術から3ヶ月半の訃報に、膵臓がんの怖さを改めて感じざるを得ない」とか「肝臓に転移し、肝不全による肝性脳症などで意識が混濁したものと思われる」などと解説されています。

しかし、公表されたステージ2(転移なし)が本当なら、手術時に肝臓に転移が認められなかったものが、4ヶ月たらずで肝不全を起こすほど肝臓転移が急速に増大することは考えにくいことです。腫瘍の体積倍加時間(腫瘍の体積が2倍になる時間)が1週間くらいの通常では考えにくい極めて早い増殖速度が必要です。

手術時に公表された病状は真実ではなく、実際はすでにステージ4だった可能性はあります。(ネットの情報では診断時に10%以上の体重減少があったようなので、公表された病状よりかなり進行していたのかもしれません)

しかし、原発の切除を受けるだけの状況(体力と進行状況)であれば、たとえ肝臓に転移があっても1年くらいは生存できます。(肝臓の転移が大きいのに原発を切除することは無いと思います)

それが3ヶ月半の間にどんどん痩せていき、最後は昏睡状態になって、集中治療室で治療を受けています。

抗がん剤の副作用で亡くなった可能性は否定できませんが、これを言及する人は少数です。医者が頑張れば頑張るほど、がん患者は早く亡くなります。その典型をみたように思いますが、誰も抗がん剤の副作用に関しては言及しません。しかし、原発巣の切除をして3ヶ月半で亡くなるなんて異常です。(手術時にかなり進行していたのに事実を非公表にしていた場合は別です)

「がんで死んだのか、抗がん剤の副作用で死んだのか」ということが議論されます。台湾の医療ビッグデータの解析結果から判断すると、終末期の抗がん剤治療を受けずにホスピスや自宅などで穏やかに死を迎えた場合はがんで死んだと言えます。しかし、死の間際まで抗がん剤治療を受け、集中治療室で死んだ場合は、抗がん剤の副作用で死んだと考えるのが妥当です。

最近、スポーツ界で選手が所属する組織の異常性や問題を訴えています。抗がん剤治療でも、腫瘍内科医がそろそろ「今の抗がん剤治療はおかしい」「抗がん剤治療のやり過ぎで患者を殺しているかもしれない」という内部告発をしても良いのではないかと、最近は思っています。しかし、その勇気がある人は出て来そうもないので、ここで敢えて言いました。

| « 610)ホルモン... | 612)白花蛇舌... » |