がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

780)がん組織をアルカリにするとがん細胞は死滅する(その1):プロトンポンプ阻害剤

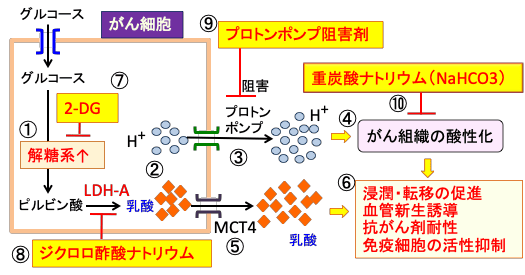

図:がん細胞は解糖系(①)によるグルコース代謝が亢進して乳酸と水素イオン(プロトン、H+)の産生量が増えている(②)。細胞内の酸性化は細胞にとって障害になるので、細胞はプロトンポンプ(③)を使って水素イオンを細胞外に排出するので、がん細胞の外側は酸性化している(④)。細胞内の乳酸はモノカルボン酸トランスポーター4(MCT4)を使って細胞外に排出する(⑤)。がん細胞の周囲の酸性化と乳酸の増加は、周囲の正常細胞がダメージを受けてタンパク分解酵素が活性化してがん細胞の浸潤や転移が促進され、腫瘍を養う血管新生が誘導される。塩基性の抗がん剤は酸性の組織に到達しにくくなり抗がん剤が効かなくなる。さらに、細胞傷害性T細胞のようながん細胞を攻撃する免疫細胞の働きが阻害される(⑥)。2-デオキシ-D-グルコース(2-DG)は解糖系を阻害し(⑦)、ジクロロ酢酸ナトリウムはピルビン酸からアセチルCoAの変換を促進する作用によって乳酸の産生を阻止する(⑧)。プロトンポンプ阻害剤はがん細胞のプロトンポンプを阻害して水素イオンの細胞外への排出を阻害する(⑨)。重炭酸ナトリウム(重曹)は水素イオンを中和してがん組織の酸性化を抑制する(⑩)。これらの治療法を組み合わせると、がん細胞内は酸性化し、細胞外はアルカリ化して、がん細胞は死滅しやすくなる。

780)がん組織をアルカリにするとがん細胞は死滅する(その1):プロトンポンプ阻害剤

【腫瘍組織の微小環境をターゲットにしたがん治療】

20世紀末までのがん研究では、「がんとは細胞の病気」という考えで研究を行われていました。つまり、がん細胞で起こっているシグナル伝達系や遺伝子の異常の解明ががん研究の主体になっていました。そして、がん治療もがん細胞だけをターゲットに考えていました。がん細胞の増殖を抑制し、細胞死を誘導する方法ががん治療法の中心と考えられてきました。

しかし、がん治療はがん細胞だけをターゲットにすればいいという単純なものではありません。がん組織は、正常組織から血管や間質細胞を取込み、がん細胞の生存と増殖に有利な特殊な微小環境を形成しています。

一般的に、がん組織のうち30%以上が正常細胞と言われています。がん細胞の塊のように思えても、がん細胞を養う血管や増殖の基盤になる結合組織を作る線維芽細胞が必要です。がん組織の中にはがん細胞は数%しか占めていない場合もあります。がん組織中の正常細胞が、結合組織や細胞外マトリックス、増殖因子、サイトカイン、血管網を提供し、がん細胞の増殖や転移を支配しています。

つまり、がん組織というのは、「増殖異常を来したがん細胞の単なる集まり」ではなく、「がん細胞とその周囲に集まった正常細胞(腫瘍微小環境)から構成された制御を失った組織」であり、腫瘍微小環境ががん組織の進行性の増大をサポートしているのです。

図:がん細胞は間質の炎症細胞(マクロファージなど)や線維芽細胞や血管によって生存や増殖が維持され刺激されている。がん細胞と間質細胞は密接に相互作用を行うことによってがん組織は増大する。したがって、がん治療においてより効果的な抗腫瘍効果を得るためには、がん細胞と同時に、間質細胞や間質組織もターゲットにすることが重要。

近年、このようながん微小環境(腫瘍微小環境)をターゲットにしたがん治療の重要性が認識されています。免疫担当細胞やがん関連線維芽細胞が産生する増殖因子や炎症性サイトカインやフリーラジカルやプロスタグランジンなどの伝達物質などが、がん細胞の増殖や浸潤や転移や悪性進展を防ぐためのターゲットになっています。

がん組織の酸性化(pH低下)もがん治療のターゲットとして重要性が認識されています。がん細胞は乳酸や水素イオンの産生が亢進し、がん組織が酸性化しています。このがん組織の酸性化を阻止すると、抗がん剤や免疫療法の効き目を高めることができます。がん組織の酸性化を改善すると、がん細胞の増殖や浸潤や転移を抑制できることが明らかになっています。

【腫瘍微小環境には細胞性因子と化学的因子がある】

がん細胞の増殖・浸潤・転移などは、がん細胞の性質だけによって規定されるのではなく、がん細胞とその周囲組織から作られる微小環境が重要な役割を果たしていることが明らかになってきています。

腫瘍微小環境は2種類の因子に大別されます。

一つは細胞性因子で、がん細胞と間質細胞とそれらによって作られる細胞外マトリックスが含まれます。間質細胞には、血管やリンパ管の内皮細胞、線維芽細胞、リンパ球、マクロファージ、好中球、骨髄由来抑制細胞などがあります。

二つ目は化学的因子です。これには水素イオン指数(pH)、酸素分圧(pO2)、代謝産物(グルコース、グルタミン、乳酸など)などが含まれます。

がん細胞は解糖系が亢進し、乳酸の産生が増えます。乳酸はイオン化して水素イオン(プロトン)を増やします。グルコース1分子が解糖で2分子の乳酸になるときに2分子のプロトン(H+)が産生されます(下図)。

図:解糖系ではグルコースからピルビン酸とATPが作られる。嫌気性解糖系(乳酸発酵)では、NADH + H+を還元剤として用いてピルビン酸を還元して乳酸にする。乳酸に変換する反応によってNAD+を再生することによって無酸素状態で解糖系での代謝が続けられる。乳酸はイオン化して水素イオン(プロトン)を増やす。その結果、解糖系が亢進すると、細胞内で乳酸とプロトン(H+)が増える。

水素イオン(H+)が蓄積して細胞内のpHが低下して酸性になると細胞内のタンパク質の活性や働きは阻害され、pH低下が顕著になれば細胞は死滅します。そこで、がん細胞は乳酸や水素イオン(プロトン)を細胞外に積極的に排出しています。

乳酸はモノカルボン酸トランスポーター(MCT)という輸送担体で細胞外に排出され、水素イオンは液胞型プロトンATPアーゼ(vacuolar H+-ATPases)、モノカルボン酸輸送体(monocarboxylate transporter:乳酸-プロトン共輸送体)、Na+-H+ 交換輸送体1(Na+-H+ exchanger 1:NHE1)などによって細胞外に放出されます(下図)。

図:がん細胞は解糖系によるグルコース代謝が亢進して乳酸と水素イオン(プロトン、H+)の産生量が増えている(①)。細胞内の酸性化は細胞にとって障害になるので、細胞はV型ATPアーゼ(vacuolar ATPase:液胞型ATPアーゼ)やモノカルボン酸トランスポーター(MCT)やNa+-H+ 交換輸送体1(Na+-H+ exchanger 1:NHE1)などの仕組みを使って、細胞内の乳酸や水素イオン(プロトン)を細胞外に排出する(②)。その結果、がん細胞の周囲はpHが低下してがん組織は酸性化している(③)。組織が酸性化すると、免疫細胞の働きが抑制され、血管新生が促進し、がん細胞の浸潤や転移も促進される(④)。

がん組織の酸性化した微小環境は、がん細胞の生存にとって様々なメリットを与えます。

組織が酸性化すると正常な細胞が弱り、結合組織を分解する酵素の活性が高まるため、がん細胞が周囲に広がりやすくなり、さらに血管新生が誘導されるので、がん細胞の浸潤や転移が促進されます。

組織が酸性になるとがん細胞を攻撃しにきた免疫細胞の働きが弱ります。

さらに乳酸には、がん細胞を攻撃する細胞傷害性T細胞の増殖や、免疫細胞の働きを高めるサイトカインの産生を抑制する作用があり、がんに対する免疫応答を低下させる作用もあります。

抗がん剤の多くは塩基性なので、酸性の組織には抗がん剤が到達しにくくなり、活性が低下するということも指摘されています。

したがって、がん組織の酸性化を改善できれば、抗がん剤治療や免疫療法の効き目を高めることができることになります。

例えば、胃酸分泌阻害剤として使用されているプロトンポンプ阻害剤がV型ATPアーゼを阻害する作用があることが知られています。動物の移植腫瘍を使った実験などで、プロトンポンプ阻害剤が腫瘍組織の酸性化を改善して抗がん剤や免疫療法の効果を高める作用が報告されています。

【がん組織の酸性化に関与するV型ATPアーゼ(V-ATPase)】

がん細胞の水素イオンの排出に大きな役割を果たしているのがV型ATPアーゼ(V-ATPase)です。V-ATPasse (vacuolar ATPase)は液胞型ATPアーゼ、V型ATPアーゼ、液胞型プロトンポンプなどと訳されています。

ATPアーゼとはATP(アデノシン三リン酸)の末端高エネルギーリン酸結合を加水分解する酵素群の総称で、ATPを使って生物活動に行うタンパク質の多くがこの活性を持っています。

V型ATPアーゼは液胞のプロトン(水素イオン)の能動輸送を行うATPアーゼ活性をもったタンパク質で、ATPのエネルギーを使ってプロトン(水素イオン)を能動的に細胞膜を通して輸送すます。V-ATPase は、10数個の異なるサブユニットから構成される分子量約 800 KDaの分子複合体で、ATP の加水分解反応と共役した回転触媒機構により水素イオン(プロトン)を輸送し、空胞内部を酸性化します。

図:V-ATPase(V型ATPアーゼ)は液胞のプロトン(水素イオン)の能動輸送を行うATPアーゼ活性をもったタンパク質で、ATPのエネルギーを使ってプロトン(水素イオン)を能動的に細胞膜を通して輸送する。V-ATPase は、10数個の異なるサブユニットから構成される分子量約 800 KDaの分子複合体で、ATP の加水分解反応と共役した回転触媒機構により水素イオン(プロトン)を輸送し、空胞内部を酸性化する。

がん細胞ではこのV型ATPアーゼの発現が亢進しており、がん組織の酸性化に関与しています。V型ATPアーゼの発現量が多いほど、がん治療に抵抗し、再発しやすく生存期間が短いという報告もあります。

V型ATPアーゼの阻害薬ががんの治療薬として開発が行われていますが、胃酸分泌阻害剤として使用されているプロトンポンプ阻害剤がV型ATPアーゼを阻害する作用があることが知られています。

胃潰瘍の治療に使われるプロトンポンプ阻害剤は、主に胃のH+/K+ATPasesを阻害しますが、V型ATPaseも阻害します。

実際に、動物の移植腫瘍を使った実験などで、プロトンポンプ阻害剤が腫瘍組織の酸性化を改善して抗がん剤や免疫療法の効果を高める作用が報告されています。

細胞膜を隔てた物質の輸送には、濃度の高い方から低い方に向かって行われる受動拡散と、濃度勾配に逆らって物質の輸送を行う能動輸送の2種類があります。

受動拡散の場合の膜を通るルートの膜貫通タンパク質はチャネル(channel)と言い、能動輸送に関与する膜貫通タンパク質はポンプ(pump)と言います。濃度勾配に逆らって物質を輸送するためにはATPによるエネルギーが必要です。

ATPのエネルギーを使って、水素イオンを能動的に輸送するトランスポーターとしてがん細胞における水素イオンの細胞外への排出に関与しているのがV型ATPアーゼ(vacuolar ATPase, V-ATPase)です。つまり、ATP依存性のプロトンポンプです。

V-ATPase は、細胞のゴルジ体、液胞、リソソーム、細胞膜等の膜系に存在し、10数個の異なるサブユニットから構成される複合体です。ATP の加水分解反応と共役した回転触媒機構により水素イオン(プロトン)を輸送し、空胞内部を酸性化します。

例えばリソソームは細胞内に蓄積された不要物を分解したり、細胞外から取り込んだ物質を分解する小胞で、リソソームの内部は酸性条件下で活性化される加水分解酵素が含まれています。このリソソームの空胞内部に水素イオンを輸送して内部を酸性にするのがV-ATPaseです。

細胞内では、外部の物質を取り込んで消化するエンドサイトーシスや、細胞内の古くなった小器官などを消化するオートファジーなど、細胞内での物質の分解は膜で囲まれた小胞内で行われ、この内部の加水分解酵素の活性化に必要なpHに下げる役割がV-ATPaseです。

そして、がん細胞では、細胞内で大量に生成した水素イオンを細胞の外に排出する役割も担っています。

【V-ATPaseを阻害するとがん細胞の増殖・転移は抑制される】

Vacuolar ATPaseはATP依存性のプロトンポンプで、プロトン(H+:水素イオン)を細胞膜を通して外に排出します。正常細胞では細胞内pHの調節に重要な役割を果たしています。

がん細胞では、さらに重要な役割を担っています。それはがん細胞では、解糖系の亢進によって乳酸と水素イオンの産生が増えて、細胞内が酸性になりやすい状況になり、細胞内の酸性化を防がないと細胞死を起こすからです。

したがって、がん細胞ではこのV-ATPaseの発現量が顕著に増えています。V-ATPaseの発現量増加ががん細胞の浸潤や転移や抗がん剤抵抗性と関連していることが明らかになっています。

がん細胞の周囲が酸性になると、正常細胞(特に免疫細胞)がダメージを受けて働きが抑制され、結合組織を分解する酵素が活性化されて、転移や浸潤や血管新生が促進されます。

さらに、がん細胞の周囲が酸性だと、多くの抗がん剤は塩基性であるため、がん細胞内に集まりにくくなります。

そのため、がん細胞におけるプロトンポンプの働きを阻害すると、がん細胞の浸潤や転移や抗がん剤抵抗性を抑制できると考えられています。

V-ATPaseそのものの阻害を目的にした抗がん剤の開発も行われていますが、まだ臨床で使えるものはありません。しかし、胃潰瘍の治療に使用されるプロトンポンプ阻害剤が、このV 型 ATPaseを阻害することが報告されています。

図:がん細胞は解糖系によるグルコース代謝が亢進して乳酸と水素イオン(プロトン、H+)の産生量が増える(①)。細胞内の酸性化は細胞にとって障害になるので、細胞はV型ATPアーゼ(vacuolar ATPase:液胞型ATPアーゼ)やモノカルボン酸トランスポーター(MCT)などの仕組みを使って、細胞内の乳酸や水素イオン(プロトン)を細胞外に排出する(②)。その結果がん細胞の周囲はpHが低下してがん組織は酸性化している(③)。組織が酸性化すると、細胞傷害性T細胞のようながん細胞を攻撃する免疫細胞の働きが阻害される。塩基性の抗がん剤は酸性の組織に到達しにくくなり抗がん剤が効かなくなる。さらに、周囲の正常細胞がダメージを受け、タンパク分解酵素が活性化してがん細胞の浸潤や転移が促進される。腫瘍を養う血管の新生も誘導される(④)。胃酸分泌阻害剤として使われているプロトンポンプ阻害剤はV型ATPアーゼ(V-ATPase)を阻害することによって、がん組織の酸性化を抑制し、がん細胞の浸潤や転移を抑制し、抗がん剤や免疫療法が効きやすくする(⑤)。さらに、がん細胞内の酸性化が亢進すると、がん細胞を死滅できる(⑥)。

プロトンポンプ阻害剤(Proton Pump Inhibitor: PPI)は胃の壁細胞のプロトンポンプに作用し、胃酸の分泌を抑制する薬です。医薬品としては、オメプラゾール(オメプラール、オメプラゾン)、ランソプラゾール(タケプロン)、ラベプラゾールナトリウム(パリエット)、エソメプラゾール(ネキシウム)など多数の薬が販売されています。

【プロトンポンプ阻害剤は抗がん剤の効き目を高める】

動物実験のレベルでは、プロトンポンプ阻害剤ががん細胞の抗がん剤感受性を高める効果、がん細胞に対する免疫細胞の働きを高める効果、がん細胞内の水素イオン濃度を高めてがん細胞を死滅させる効果などが多数報告されています。

臨床試験での有効性も報告されています。以下のような報告があります。

Effects of omeprazole in improving concurrent chemoradiotherapy efficacy in rectal cancer.(直腸がんの同時化学放射線療法の有効性の改善におけるオメプラゾールの効果)World J Gastroenterol. 2017 Apr 14;23(14):2575-2584.

【要旨】

目的:直腸がんにおける化学放射線療法の有効性と腫瘍再発に対するオメプラゾールの効果を調査する。

方法:同じ術前化学放射線療法を受けた後に手術を受けた125人の直腸がん患者の医療データを収集した。

オメプラゾールを20 mgの用量で6日間少なくとも1日1回の経口投与および/または1日40 mgを静脈内投与した患者は、オメプラゾール使用者群に分類した。それ以外の場合、患者はオメプラゾール非使用群に分類された。腫瘍再発の比較においてはオメプラゾール服用量のカットオフ値を200 mgに設定し、オメプラゾール総服用量が200mg以上のオメプラゾール使用群とオメプラゾール総服用量が200mg以下のメプラゾール非使用群の2つのグループに分けられた。

結果:化学放射線療法の奏功率はオメプラゾール使用群は50.8%で、オメプラゾール非使用群の30.6%と比較して大幅に増加した(P = 0.02)。 オメプラゾール使用群の再発率は10.3%で、オメプラゾール非使用群の31.3%と比較して有意に低かった(P = 0.025)。

結論:化学療法の副作用を軽減するための治療の補助薬として適用される場合、オメプラゾールは化学放射線療法の有効性を改善し、直腸癌の再発を減少させる相乗効果がある。

この研究では、同じ術前化学放射線療法を受け、その後に手術を受けた125人の直腸がん患者を対象に、オメプラゾールを併用した場合の効果を検討しています。術前化学放射線療法中にオメプラゾール総使用量200mg以上をオメプラゾール併用群とし、オメプラゾール非使用または総使用量が200mg以下をコントロールとして比較しています。

術前化学放射線療法の奏功率は、オメプラゾール併用群が50.8%で、非併用群の30.6%と比較して有意に増加しました。

再発率はオメプラゾール併用群で10.3%であり、非併用群の31.3%と比較して有意に減少していました。

つまり、オメプラゾールは術前化学放射線療法の有効性を改善し直腸癌の再発を減少させるという相乗効果が認められています。

以下のような論文があります。

Proton pump inhibitor chemosensitization in human osteosarcoma: from the bench to the patients' bed.(ヒト線維肉腫におけるプロトンポンプ阻害剤による抗がん剤感受性の亢進;実験台の結果から臨床へ) J Transl Med. 2013 Oct 24;11:268. doi: 10.1186/1479-5876-11-268.

【要旨】

研究の背景: がんの基礎研究を臨床応用に反映させる上で最も大きな目標は、現行の抗がん剤治療の全身的な毒性を減らし、抗腫瘍効果を高めることである。 多くのがん組織において認められる微小環境の酸性化は、がん細胞が抗がん剤の効き目を減弱させるメカニズムとしては非常に有効な方法である。 それは、水素イオン(プロトン:H+)が多い環境に抗がん剤が到達すると、その抗がん剤はプロトン付加(protonation)と中性化によってがん細胞内に入り込みにくくなるからである。この腫瘍組織の性状をプロトンポンプ阻害剤が変えることによってがん細胞の抗がん剤感受性が高まることを、我々は以前の研究で示している。この研究では、プロトンポンプ阻害剤が骨肉腫に対する抗がん剤感受性を高める効果があるかどうかを検討した。

方法: MG-63 と Saos-2 の2種類のヒト骨肉腫細胞の細胞株を用いて実験を行った。 マウスに肉腫細胞を移植する実験系でプロトンポンプ阻害剤で前処理したあとにシスプラチンを投与し、細胞増殖に対する作用を評価した。 臨床において、メソトレキセートとシスプラチンとアドリアマイシンによる補助化学療法においてプロトンポンプ阻害剤の前投与による効果を検討する多施設臨床試験を実施した。

結果:培養細胞を使った実験と移植腫瘍を用いた実験で2種類のヒト骨肉腫細胞株のどちらに対しても、プロトンポンプ阻害剤はシスプラチンに対する抗がん剤感受性を高めた。 プロトンポンプ阻害剤のエソメプラゾール(esomeprazole)を前投与する臨床試験では、 がん組織の壊死した組織の割合から評価した抗がん剤治療による抗腫瘍効果をエソメプラゾールは増強した。 この作用は、治療が困難な骨肉腫の組織型である軟骨芽細胞骨肉腫(chondroblastic osteosarcoma)において特に顕著に認められた。プロトンポンプ阻害剤投与によって副作用が増強することはなかった。

結論:標準的な抗がん剤治療にプロトンポンプ阻害剤を併用することが有効であることの証拠を本研究は示している。

この臨床試験では手術可能な骨肉腫の患者を対象にして、プロトンポンプ阻害剤のエソメプラゾール(esomeprazole)を術前補助化学療法(メソトレキセート+シスプラチン+アドリアマイシン)の投与を受ける前の2日間の内服を受けています。そして手術後の腫瘍組織の病理検査で、抗がん剤治療によってがん組織が壊死した程度を、過去のデータと比較しています。

その結果、抗がん剤治療が良く効いた症例(good responder:壊死した腫瘍部分が90%以上)の割合は抗がん剤治療単独では47%に対して、抗がん剤にプロトンポンプ阻害剤を併用した場合は57%に増加するという結果が得られています。

治療に抵抗性の軟骨芽骨肉腫(chondroblastic osteosarcoma)の場合は、抗がん剤単独ではgood responderは25%に対してプロトンポンプ阻害剤を併用すると61%になるという結果が得られています。そして、副作用の程度は両群で差は認められていません。

プロトンポンプ阻害剤を服用してがん組織のpHをアルカリ側にすることはがん治療にプラスになると言えそうです。 次のような論文もあります。

Lansoprazole as a rescue agent in chemoresistant tumors: a phase I/II study in companion animals with spontaneously occurring tumors (抗がん剤抵抗性腫瘍の救援成分としてのランソプラゾール:自然発症腫瘍をもつペット動物における第I/II相試験)J Transl Med. 2011; 9: 221.

ランソプラゾールはタケプロンという商品名の胃酸分泌阻害剤です。

抗がん剤単独(犬10匹+猫7匹)と 抗がん剤+ランソプラゾール((犬27匹+猫7匹)で検討し、抗がん剤単独群では17%に短期間の部分奏功を認めましたが、その他は全て2ヶ月以内に死亡しました。ランソプラゾールを併用した群では部分奏功+完全奏功が67.6%で、奏功しなかった動物でもQOLの改善を認めました。

【プロトンポンプ阻害剤とジクロロ酢酸ナトリウムは相乗効果でがん組織の酸性化を軽減する】

ジクロロ酢酸ナトリウムはピルビン酸脱水素酵素キナーゼを阻害してピルビン酸脱水素酵素を活性化して、ミトコンドリアでの酸素呼吸(酸化的リン酸化)を亢進し、乳酸とプロトンの産生を抑制します。

ジクロロ酢酸ナトリウムは低酸素誘導因子-1(HIF-1)の活性を抑える作用もあります。HIF-1はピルビン酸脱水素酵素キナーゼの発現を誘導します。さらにHIF-1は乳酸脱水素酵素を活性化するので、HIF-1の活性阻害は乳酸とプロトンの産生を減らします。

ジクロロ酢酸ナトリウムでピルビン酸からアセチルCoAへの変換を促進すると乳酸の産生が抑制されます。プロトンポンプ阻害剤とジクロロ酢酸ナトリウムの併用は、がん組織の酸性化を抑制する効果を高めることになります。

図:がん細胞内では解糖系が亢進し、ピルビン酸を乳酸に変換する乳酸脱水素酵素(LDH)の活性が亢進して乳酸と水素イオン(プロトン)の産生が亢進している(①)。がん細胞内での酸性化を回避するため、液胞型プロトンATPアーゼ(V-ATPase)などのイオンポンプやトランスポーターなどを使って、プロトン(H+)を細胞外に排出している(②)。その結果、がん組織が酸性化する(③)。がん細胞では低酸素誘導性因子-1(HIF-1)の活性が亢進し、ピルビン酸脱水素酵素キナーゼの活性が亢進して、ピルビン酸脱水素酵素の活性が阻害されている(④)。ジクロロ酢酸ナトリウムはピルビン酸脱水素酵素キナーゼを阻害することによって(⑤)ピルビン酸脱水素酵素を活性化し、ミトコンドリアでの代謝を亢進する(⑥)。その結果、乳酸とプロトンの産生を減らす。ジクロロ酢酸ナトリウムは低酸素誘導因子-1(HIF-1)の活性を抑える作用もある(⑦)。HIF-1は乳酸脱水素酵素(LDH)を活性化するので(⑧)、ジクロロ酢酸ナトリウムはHIF-1の活性阻害を介してLDHの活性を抑制して乳酸とプロトンの産生を減らす作用もある。

線維肉腫細胞(HT1080)を移植したヌードマウスの実験モデルで、ジクロロ酢酸ナトリウムとオメプラゾールは相乗的に増殖を抑制するという報告があります。

Cotreatment with dichloroacetate and omeprazole exhibits a synergistic antiproliferative effect on malignant tumors. (ジクロロ酢酸とオメプラゾールの併用投与は悪性腫瘍に対して相乗的な増殖抑制効果を示す)Oncol Lett. 3(3): 726–728.2012年

線維肉腫細胞を移植したヌードマウスの実験で、ジクロロ酢酸ナトリウム50mg/kg+オメプラゾール2mg/kgの併用で著明な腫瘍の縮小が認められています。 それぞれ単独では腫瘍の縮小は認めなかったが併用すると著明な縮小効果が認められたという結果です。

正常な線維芽細胞に対しては増殖抑制効果は認めなかったと報告されています。

プロトンポンプ阻害剤はがん細胞に対する免疫細胞の攻撃力を高めます。プロトンポンプ阻害剤が骨肉腫や転移性乳がんや頭頚部がんの抗がん剤治療の効き目を高めることが臨床試験で示されています。

ジクロロ酢酸ナトリウムの投与でがん組織の酸性化が緩和されると免疫細胞の働きが良くなって抗腫瘍免疫による抗がん作用が強化されることが報告されています。がん組織の酸性化が免疫細胞の働きを抑制するからです。

したがって、ジクロロ酢酸ナトリウムとプロトンポンプ阻害剤の併用は抗腫瘍免疫の活性化にも効果が期待できます。

プロトンポンプ阻害剤は抗がん剤治療による胃粘膜障害による副作用や消化器症状を緩和するという臨床試験の結果も報告されています。

したがって、抗がん剤治療中や免疫療法を受けているときに、胃腸症状を緩和する目的とがん組織の酸性化を軽減する目的でプロトンポンプ阻害剤を併用するメリットはあると言えます。実際に、多くのがん患者さんがプロトンポンプ阻害剤を服用しています。

プロトンポンプ阻害剤に加えて、ミトコンドリアを活性化するジクロロ酢酸ナトリウム、解糖系を阻害する2-デオキシ-D-グルコースやケトン食や重曹(炭酸水素ナトリウム)をさらに併用すると、がん組織の酸性化を抑制して、抗がん剤治療の効き目を高めることができます。

著書紹介:

詳しくはこちらへ:

著書紹介

(くわしくはこちらへ)

| « 779)膵臓がん... | 781)がん組織... » |