がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

384)寿命を延ばすがん治療(その④):メトホルミン

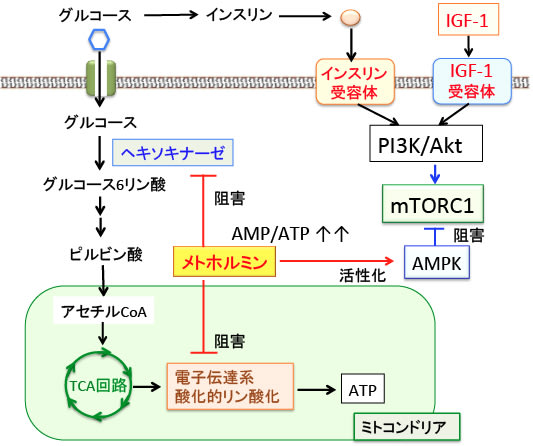

図:メトホルミンはミトコンドリアの電子伝達系の呼吸酵素を阻害する作用と解糖系のヘキソキナーゼを阻害する作用によってATPの産生を減らし、AMP/ATP比が増加することによってAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)が活性化される。AMPKはインスリンやインスリン様成長因子-1(IGF-1)によって活性が亢進するmTORC1(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質複合体1)を抑制する。

384)寿命を延ばすがん治療(その④):メトホルミン

【糖尿病治療薬メトホルミンは解糖系とミトコンドリアでATP産生を阻害する】

メトホルミン(metformin)は、世界中で1億人以上の2型糖尿病患者に使われているビグアナイド系経口血糖降下剤です。糖尿病だけでなくがんの予防や治療の分野でも注目されており、がんの発生を予防する効果やがん細胞の抗がん剤感受性を高める効果が報告されています。

ATP産生を阻害する効果や、がん細胞の増殖を抑える様々な効果を有するAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)を活性化する効果や、インスリンの分泌を低下させる作用など、多彩な抗腫瘍効果を持ちます。

メトホルミンの抗腫瘍効果についてはこのブログでも何回も解説しています(216話、217話、308話、368話参照)。

ビグアナイド剤は、中東原産のマメ科のガレガ(Galega officinalis)から1920年代に見つかったグアニジン誘導体から開発された薬です。ガレガは古くから、糖尿病と思われる病気(口渇や多尿)の治療に経験的に使われ有効性が認められており、その関係でこのガレガから血糖降下作用のあるビグアナイドが発見されました。

植物には血糖降下作用を持つ成分が多く見つかっていますが、それは植物の防御機能の一つでもあります。(309話参照)

メトホルミンはAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)を介した細胞内シグナル伝達系を刺激することによって糖代謝を改善します。すなわち、筋・脂肪組織においてインスリン受容体の数を増加してインスリン作用を増強し、グルコースの取り込みを促進します。さらに肝臓に作用して糖新生を抑え、腸管でのグルコース吸収を抑制する作用があります。

これらの作用はインスリンの血中濃度を低下させます。インスリンはがん細胞の増殖を促進するので、インスリンの血中濃度を減らすだけで、がん細胞の増殖を抑制する効果があります。

さらに、AMPKはインスリンおよびインスリン様成長因子-1(IGF-1)によって活性化されるPI3K/Akt/mTORC1シグナル伝達系のmTORC1(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質複合体1)の活性を抑制します。また、脂質合成を阻害する作用もあります。がん細胞が分裂して数を増やすためには細胞膜に必要な脂質の合成を増やす必要があります。したがって、がん細胞では脂質合成が亢進しており、脂質合成の阻害剤は抗がん剤として有効であることが報告されています。

メトホルミンはミトコンドリアの呼吸酵素複合体1(電子伝達複合体1)を阻害してATPの産生を減らし、そのためにAMP:ATP比が上昇するためにAMPKが活性化されます。つまり、メトホルミンはミトコンドリア毒であり、この毒を適量使うと血糖を低下させることができるという訳です。

最近の研究では、メトホルミンは、解糖系でグルコースをグルコース-6-リン酸へ変換するヘキソキナーゼを阻害する作用が報告されています。381話で紹介した2-デオキシ-D-グルコースと類似の作用です。

つまり、メトホルミンは解糖系とミトコンドリアの両方でATP産生を阻害し、がん細胞のエネルギー産生を直接抑制すると同時に、AMPKを活性化して抗腫瘍効果も発揮します(トップの図)。

【AMPKは細胞内のエネルギーセンサー】

AMP活性化プロテインキナーゼ(AMP-activated protein kinase:AMPK)は人から酵母まで真核細胞に高度に保存されているセリン/スレオニンキナーゼ(セリン/スレオニンリン酸化酵素)の一種で、細胞内のエネルギーのセンサーとして重要な役割を担っています。

AMPKは低グルコースや低酸素や虚血など細胞のATP供給が枯渇させるようなストレスに応答して活性化されます。

AMPKは触媒作用を持つαサブユニットと、調節作用を持つβサブユットとγサブユニットから構成されるヘテロ三量体として存在します。γサブユニットにはATPが結合していますが、ATPが枯渇してAMP/ATP比が上昇すると、γサブユニットに結合していたATPがAMPに置き換わります。

その結果、アロステリック効果(酵素の立体構造が変化すること)によってこの複合体は中等度(2~10倍程度)に活性化され、上流に位置する主要なAMPKキナーゼであるLKB1(Liver Kinase B1)に対して親和性が高くなり、LKB1によってαサブユニットのスレオニン-172(Thr-172)がリン酸化されると、酵素活性は最大に活性化されます(図)。

リン酸化されたAMPKはmTORC1を抑制し、タンパク質や脂肪酸の合成を低下させてがん細胞の増殖を抑制します。つまり、LKB1はAMPKを活性化する作用によってがん細胞の増殖を抑制する作用があるがん抑制遺伝子になります。

AMP/ATP比を上昇させてAMPKを活性化するメトホルミンががん予防効果や抗がん作用を示す主要なメカニズムがAMPKの活性化です。

しかし、肺がんや子宮内膜がんなど多くのがんでLKB1遺伝子の変異が認められ、機能が失活しています。つまり、LKB1遺伝子に変異がある場合は、メトホルミンの抗腫瘍効果は減弱することになります。

図:AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)は細胞のエネルギー代謝を調節する因子として重要な役割を担っている。AMPKは低グルコースや低酸素や虚血など細胞のATP供給が枯渇させるようなストレスに応答して活性化される。AMPKは触媒作用を持つαサブユニットと、調節作用を持つβサブユットとγサブユニットから構成されるヘテロ三量体として存在する。γサブユニットにはATPが結合しているが、ATPが枯渇してAMP/ATP比が上昇すると、γサブユニットに結合していたATPがAMPに置き換わる。その結果、アロステリック効果(酵素の立体構造が変化すること)によってこの複合体は中等度(2~10倍程度)に活性化され、上流に位置する主要なAMPKキナーゼであるLKB1に対して親和性が高くなり、LKB1によってαサブユニットのスレオニン-172(Thr-172)がリン酸化されると、酵素活性は最大に活性化される。 LKB1はセリン・スレオニンキナーゼで、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)をリン酸化して活性化する。 リン酸化されたAMPKはmTORC1(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質複合体1)を抑制し、タンパク質や脂肪酸の合成を抑制して、がん細胞の増殖を抑制する。

メトホルミンががん細胞やがん幹細胞の抗がん剤感受性を高める作用、転移を抑制する作用などが数多く報告されています。抗がん剤や放射線治療中にメトホルミンを同時に服用すると、腫瘍縮小効果が高まることが乳がんや食道がんや大腸がんなど多くのがんで確認されています。

| « 383)寿命を延... | 385)ケトン体... » |