ササユリ(笹百合)を見に行って全く咲いてなかった日の続きです。

ガッカリしながら少し登った笹の中、ササユリが一花だけ咲いてました。

一輪だけなのと一方向からしか撮れないので、上下の角度と明るさだけ変えてみました。(^^;)

ベニホタル(紅蛍)が居ました。

コウチュウ目ホタル上科ベニボタル科で北海道~九州に分布、名前は蛍ですが光りません。

コウチュウ目ホタル上科ベニボタル科で北海道~九州に分布、名前は蛍ですが光りません。

タチドコロ(立野老)の雄花。

そっくりさんにオニとヒメが有ります、葉の形と葉の縁が細かい波状の鋸歯が有るのでタチとしました。

コジャノメ(小蛇の目)、最近ヒメジャノメと共に良く見ます。

ここにもシソバタツナミ(紫蘇葉立浪)が咲いてました。

普通のタツナミソウより開花が少し遅いようです。

シロスジトモエ(白筋巴)だと思います。

チョウ目ヤガ科トモエガ亜科で北海道~九州に分布、開帳55~63mmの大型の蛾。

チョウ目ヤガ科トモエガ亜科で北海道~九州に分布、開帳55~63mmの大型の蛾。

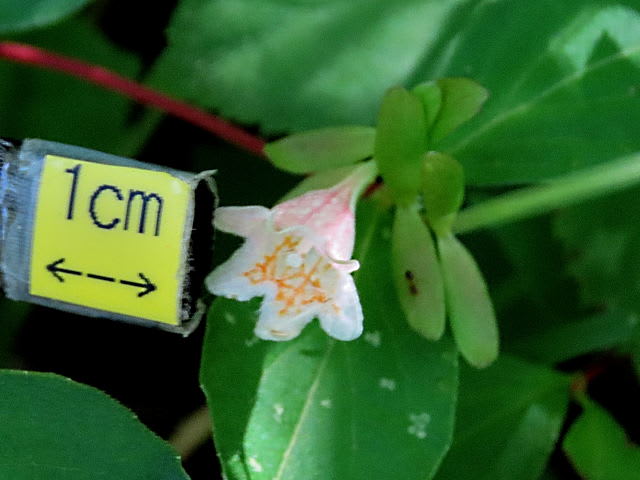

この時期にリンドウ(竜胆)が一花だけ咲き残ってました、これはハルなのかフデなのか?

シオカラトンボ(塩辛蜻蛉)♀

ホソミイトトンボ(細身糸蜻蛉)♂。

山中の笹の中、近くに水辺は無いのに。

こんな所で♀と出逢えるのでしょうか?出逢っても産卵は何処で?

キスジホソマダラ(黄筋細斑)。

チョウ目マダラガ科クロマダラガ亜科で北海道~九州に分布、体長約15mm。

チョウ目マダラガ科クロマダラガ亜科で北海道~九州に分布、体長約15mm。

初見初撮りで、名前が判らず帰ってから調べてキスジホソマダラと判明。

初めて見る花や生き物は名前を調べるのに苦労します、特に蛾は大変です。(^^;)

記事が遅れてるのでササユリは一花だけでしたが、情報では現在沢山咲いてるそうです。(^^ゞ

※追記

また燕が一人で戻って来ました、昼間に雌を伴って来るも振られてばかりのようで。

梁の内側(窓側)なのが気に入らないのか、窓側なので夜も私が寝るまでは明るいですから。

それに私がベランダに出る時、巣に近過ぎるのもいけないかも。

また燕が一人で戻って来ました、昼間に雌を伴って来るも振られてばかりのようで。

梁の内側(窓側)なのが気に入らないのか、窓側なので夜も私が寝るまでは明るいですから。

それに私がベランダに出る時、巣に近過ぎるのもいけないかも。