人間に人格があるように、猫にも「猫格」があるのではないか。人格なんてものに拘らない、むしろ無頓着かつ豪放にふるまう人間がいるように、ひたすら動物として本能に従って生きる猫もいる。そうした猫が大半だろう。しかし、飼い主によっては、その方の人格が乗り移るかのように、猫にも「格」というものがそなわってくるのではないか。そんな風にひそかに私は思っている。

以前、猫について、拙くはあるが哲学的に考察したことがある。「家の中の自然について」、「猫と哲学する」、「猫は人間を捨てない」というタイトルでこのブログに書いたことだ。ある新聞記事がきっかけで、自分なりにアプローチした「猫学事始」であった。で、結論を先に書けば、人間と猫との関係性については人知を超える何かがある、という自分なりの確信をもつに至ったのである。

(犬の場合には、私はそう思えない。やはり、犬は一方的にすり寄って来る、可愛がってくれ、構ってくれという依存本能やら、忠誠心などが全面に出る。それを前提にした人間の愛玩、やはり主従という関係から人間と犬との親密なつながりが成立するのではないか。少なくとも同格、同列としての関係性は稀有で、あったとしてもジャック・ロンドンを嚆矢とするフィクションっぽいだろう)

今回は特に、人と猫との関係よりも、女性と猫との関係(この場合、結びつきとか繫がり)について書いてみたい。

女性が猫とじゃれ合っている、睦みあう。そんな光景をみると、私はなんとも羨ましくそして嬉しくなる。時には美しさを感じて、まぶしく見えることもある。その女性が赤の他人でも、そう思えるのだから不思議だ。(だからといって、TVのペット番組やらネット上のそうしたペット猫の映像や写真を主体としたブログはほとんど見ない。)

そうした光景、場面に偶然に出くわしたとき、女性と猫との睦みあうその関係性はたぶん同等であり同格ではないか・・。そのように個人的に感じる状況、ケースがとても多い。それは直感のようなもので、いちいち確かめたことはない。

竹下節子さんと愛猫スピノザの関係がそうで、彼女の文章を読んでますますその感を強くした。

竹下氏のブログについては、ここでも何度かふれている。パリのご自宅で飼われている3匹の猫そのうちの一匹スピノザ(愛称スピヌー)、その死のことについて述べてみたい。

私はスピノザの写真を載せたくなり、その許諾を直接得ようと検索し、ブログ以外のところでメッセージを書き込めることを知った。なんと、竹下氏からすぐに返信があり、要望についてすべてを快諾していただいた。いきなり無礼な問合せと要望にたいして、心こもった文面もお寄せいただき、かつ私のブログまでも読んでいただいた。畏敬する方からの望外のレスポンス、この歓びは文字にできない。

さて、ほとんど毎日掲載され、読むのが愉しみな竹下氏のブログ「L'art de croire」に、ある日「スピノザ頌」なるタイトルの記事が7月の半ばに掲載された。

一か月程前に愛猫が死んだらしいのだが、いい読者ではない私はその事実に記憶がない。竹下氏はしかるべき別離の葬をし、心をととのえたのであろうか、愛猫スピノザを偲ぶ文章を都合5回ほどにわたって掲載したのである。

「L'art de croire」の「スピノザ頌4」(7/22)の記事はこちら⇒http://spinou.exblog.jp/26831500/

その一部分を紹介する。

スピヌーのような生き方と死に方をするネコは、死んでもいなくなるわけではない。いや生きている時からもう、聖人のように生きていて(つまり、周りの猫や人をひたすら幸せにしてきて)、体が年老いて不具合になったから存在の形をシフトさせるけれど、そばにいてくれて私たちを幸せにし続けてくれることは自明のように思えた。

・・・・・・・・・・

スピヌーは私を力づけてくれ、力づけ続けてくれる。

時々目を開けたけれど、穏やかだった。

そばにいるよ、ずっとそばにいるよ、と言っているようだった。

私がもしこういう安らかな死を迎えることができるとしたら、スピヌーのように、私のそばにいるかもしれない人を安心させて励ましてあげたい。

言葉が話せる状態なら、それを言葉にしてあげたい。

「いつも守ってあげるからね」って。(それはスピヌーから聞こえてきた言葉でもある)

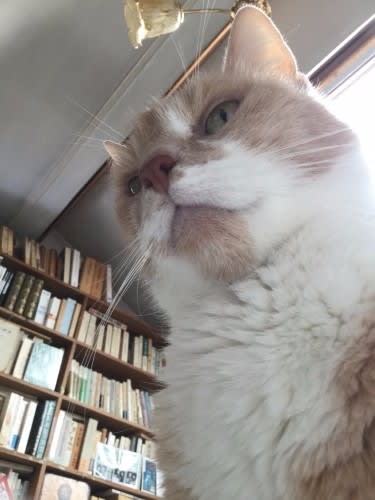

▲16歳の老猫だった。これは元気な頃か、晩年の頃か。

竹下氏の回想する文章はとても淡々としてるが、真にせまるものがある。飼い猫を懐かしむというよりも、肉親を喪失したような切々とした哀しみが伝わってきた。そして、4回目の「スピノザ頌」では、スピヌーという猫の存在が神々しいまでの印象をもちはじめ、人間と猫はほとんど同格のようにして語ることができるのだ、と私は思った。

そこには愛猫家にありがちな持ちつ持たれつつのようなべたべたした関係はない。お互いの存在を受け入れ、共に生きていこうという契約を交わしたかのような距離感がある。そんな親密さは人間関係、友人同士でもなかなかない。

周りの猫や人を幸せにしたスピヌーは生を全うした。「いつも守ってあげるからね」と、死んでゆく猫に竹下さんが祈ったと同時に、それは猫からの言葉としても感じたそうだ。私はこれを読んで感極まってしまい、自分でもスピヌーのことを書こうと思った。

擬人化でも、神格化でもない、猫を人間と同格として論じるのなら、猫そのものも自分の老いや死を感じていなければならない。

詳しくは、竹下氏のブログを読んでいただきたいのだが、ある動物学者はこんなことを書いていた。

猫は死を感じ、理解しており、死の概念を把握しているのです。筆者の飼っている白猫は入院してくる病気の猫に怒ってふうーっと唸りますが、猫が死ぬときにはほとんど目をそらして見ないようにしています。この猫は死んだ猫の臭いを嗅いで、それから一瞬じっと考え込み、たぶん相手が「彼岸に去った」ことを理解しているのです。そしてその場を離れて自分のいつもの日常生活に戻って行きます。 ジョエル・ドゥハッス「猫、この知られざるもの」(18章・猫と飼い主の死)より中公文庫

イズーがちょっかいを出したりすると嫌だから隔離しようかと思ったのですが、驚くほど関心を示しませんでした。スピヌーをさがす様子もなく、完全に気配がなくなったようです。

人間の方はなんだか「死の香り」を感じて暗澹としていましたが、イズーはただ、突然に、孤独の中にほうりこまれたようで、いつもよりも私たちに甘えていました。

猫は死ぬときに隠れるといいますが、イズーに対してはもう、完全に隠れて消えていたようです。

私たちの愛撫や声かけは拒否しないで受け入れてくれたので、人間との関係は「別」で、人間の方は面倒だけどかまってやらないとだめだなあ、と気をつかってくれたのでしょう。

ぼくはここにいるよ、って。

スピヌーに勇気づけられて、ちゃんと「喪」の手続きをすることにしました。

偶像崇拝してちゃいけない。

それにはイズーも参加してもらわなくては。

よそさまのブログにうちの猫の姿が出てくるなんて、感動的です。

「淡々としている」と言っていただいてちょっとほっとしています。なんだか感情だだもれのような気もしていたので。

女性と猫との関わり、という見方はやや意外でした。私は自分と猫の関係にセクハラおじさんのことを連想していたぐらいなので。(http://www.setukotakeshita.com/page14.html#g の「深夜の猫なで声」)

私は引きこもり系なので「方丈記」というか、うちの中ばかりにいて猫を見ながらいろいろ考えることが多く、ほんとに「猫の哲学」を企画しているのですが、全然需要がなさそうです。

私のブログのカテゴリー欄(タグではない)から「猫」を選んで読んでくだされば、私の考えの多分最良の部分が猫たちによって学んだ連帯や共生の仕方から生まれたことが分かると思います。

これで、マヤ、サリー、スピヌーの世代は全員去り、今はイズーだけです。子猫をそのうち飼うでしょう。

スピヌーは本当に素晴らしい猫格の猫でしたが、他の凶暴猫もおバカ猫も、ダメ猫であるほど震えるほどに可愛い、という貴重な「理不尽?」な体験もしています。だからもうスピヌーのような猫とは二度と出会えないとしても大丈夫です。

スピヌーの写真はみな近影です。老いを感じさせませんよね。

(私はIT弱者で写真を撮ったりブログに反映させたりするようになったのもつい最近のことなので、昔の猫たちの映像が少ないのが残念です。)

こちらにコメントまで書いていただき有難うございます。こうして竹下節子さまとのやりとりも、スピヌー様のなんとやらです。ほんとにすごい猫! 私が言葉で言いつくすよりも、スピヌーのご近影を載せれば、その「格」の気高さは一発で分かると思いました。

こんどはダメ猫の凄さとか、震えるほどの可愛さについて、ご教示ください。

では、これからもよろしくお願いします。