特別会計の、いわゆる霞が関埋蔵金を割り出して名を馳せた高橋洋一がとうとう「アベノミクスの沈没」を認めたらしい。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47957

(※「現代ビジネス」というサイト。企業・経済の項目の、「アベノミクスついに沈没 {消費税8%}がすべての間違いだった」という記事。「週刊現代」の2月27日号の転載とのこと)

第一次安倍内閣のブレーンで、プリンストン大学でバーナンキの薫陶を受けた高橋は、リフレ派経済学者の第一人者ということになっている。今は嘉悦大学で教鞭をとっているが、量的金融緩和を強力に打ちだしたアベノミクスを擁護した一人。

東大で数学科を修めた彼は数理に強く、数理経済やミクロ経済の分析に強い。財政分析にバランスシートを取り入れたのも高橋だ。また出所が曖昧であるものの、様々な統計やデータを駆使し、それを持論自説の補強に巧みにいかす(そして煙に巻く)、名うてのエコノミストの面をもつ。

データ分析の手際は鮮やかで、素人にも分かりやすい解説だから、マスコミにも受けがいい。ただし、独善的なところ、討論相手が提示されたデータにひるみ、反論できないとみるや即刻小馬鹿にするので、一般受けは悪いだろう。

同じ財務官僚出身ということで、アンチリフレ派の小幡績と対決している場面をよく見る。

実はこの二人、私が会員となっているビデオニュースの顔なじみ。私はこの二人のどちらとも考え方が異なるのだが、何度も見ているせいか親しみを感じている。

なんの根拠もないが、どちらかといえば小幡先生を応援している。パフュームの大ファン(これが理由か)で、競馬が大好きだったりする。まことに人間くさく学者にありがちな尊大なところがない。むしろどことなく気弱で、ひとに優しいイメージだ。相手の話をきちんと聞いた上で反論する、議論の基本ルールをしっかり守ることから、高橋洋一よりも小幡績に好感を抱く。ただ、見た目は風采の上がらない小役人風で、洗練された慶応の先生らしくない(小幡先生ごめんね)。

さて、現在の経済状況を小幡はこう解説する。

「量的緩和、バズーカ、マイナス金利、これらの最大の問題点は、最後の安息場である、国債市場を混乱させ、狩り場に変えてしまい、資金の行き場を世界中から消滅させたことにあるのだ。安定した金融市場の終わりだ。」

先日、マイナス金利導入とアベノミクスとの関係について高橋、小幡先生おふたりの対決があった。

https://www.youtube.com/watch?v=v9k45oGNZZA (激論クロスファイア:2016年1月30日 「世界同時株安、日本経済は大丈夫か?」)

マイナス金利導入や日銀の動きについて、小幡はきめ細かい解説で良かったのだが・・。終始批判的だった彼は、なんとアベノミクスの評価を「結果オーライだ」と言った。「確たる理由はないが、最終的にバツではなく〇だった」という言い草では突っ込まれるし、学者としての威厳も失墜だ。

高橋はさらに力説する。失業率低下、雇用率の向上のグラフを持ち出して、アベノミクスがいまだ盤石で、多少の混乱はあるが上振れすだろうと・・。雇用状況が良好ならば、2,3年のタイムラグがあっても必ずGDPは成長すると、いつもどこでも彼は都合のいいデータを用意して見せる。

さらに、「量的緩和を続けてもなんら支障ない。1000兆円を超える財政赤字なんて、財務官僚の嘘八百に過ぎない」とも息巻く。この言の根拠に一理あるし、アベノミクスが低迷する日本経済の救世主だと思い込まされる要因は多分にある。この辺がじつに難しい。

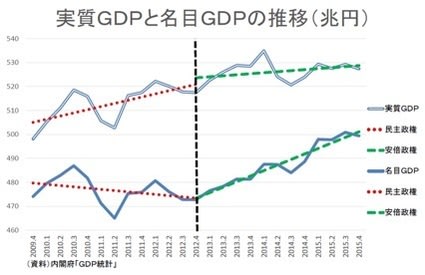

↓:高橋洋一が使用したデータ①

▲アベノミクス導入後、目に見えて上向きにみえる。この線の引き方に仕掛けがあって、パッと見てそれを指摘できないと高橋に屈服することになる。

↓:高橋洋一が使用したデータ②

▲このデータも、最初のグラフと同じ。いわば数量多寡の取り方次第で、グラフの線形角度が大きく変えられるマジックというかレトリックであろう。

ここで小幡先生は気づくべきだったのだ。失業率低下、雇用状況の上向きは、非正規雇用の割合が増えているだけの現象であることを。全体の40%がもはや非正規雇用で、いずれ正規を上回ることは確実視されている。

企業は、社会保険料の支出負担を免れる分、利益を内部留保か資産運用資金にまわすだろう。非正規の人材を雇用した分、人件費をカットできることの効果。短期的であるにしても、日本経済への影響はソフトであるし経営にも潤いをもたらす。

まあしかし、冒頭に書いたように、当の高橋はアベノミクスのとん挫を認めざるを得なかった。その峻厳たる事実が、私たち日本人の目の前に出現している。

「消費税を上げたのは俺ではない」と、高橋洋一はいうだろう。じじつ、据え置きだったなら景気が持続し、税収の自然増で消費税アップ分はまかなえると、彼は何度も誇らしげに語っていた。

では、アベノミクスの沈没原因を、ひとえに安倍と財務官僚のせいにしていいのか。

アベノミクスを飯のネタにしていた評論家はたくさんいるし、高橋もそれに与したはずだ。いうまでもなくマスコミもまた、それに乗っかり加担していた。誰がこの落とし前をつけるのか。

タイムスパンが長い賃金と消費支出の一般的なグラフ

▲実にシンプルなデータ。消費支出は東日本大震災のとき大幅に落ち込んだ。実質賃金はこの10年間で確実に落ち込んでいる。すなわち実質成長率も下振れしているし、相対的貧困率は上昇している。非正規雇用が増えている裏付けともいえる。

1980年代のレーガノミクス、サッチャイズムの新自由主義、グローバリズムの進展。

そしてリーマンショックによるバブル崩壊。にも関わらず、経済そのものはいまだに資本金融経済の一色に塗り込められている。

どの分野にも、新たなイノベーションはない。

モノをつくり、モノを動かし、モノを売り買いするという、「実体経済」が霞んでみえてしまうのは何故なのか。

いまや、金融資本という分野にしか、利益が生まれる要素がないのかもしれない。

お金がそのものが商品。金が金を生む。何年も先の商品の価格を現時点で価格設定し、「先物商品」として売り買いする。有価証券、デリバティブなどあらゆる債券が売買の対象になる。

さらに実際に所有している金額よりも10・20倍ものレバレッジ(梃をきかせて)、金どうしが売り買いされる。

要するに、新自由主義によって活性化した、アメリカ発の金融資本経済が行き詰まっているから、「欲望」が剥きだされた金融現象が氾濫しているのだ。さらにグローバリズムは、新興国の人口つまり多くの低所得者の人材を囲い込み、なおかつそこを新市場として経済成長させる。その市場が成熟したら、次の市場を新規開拓するのだが、もはや世界は飽和寸前の状態だ。

インターネットで社会構造が変わったのだ。瞬時に取引できるような時代にあって、金融資本経済は新たなルールづくりとか、その構造そのものを変えなければならないと考える。

経済は、経世済民といわれる。世の中をおさめて、人民をすくう。これが経済の本質だと。

経済は成長しなければならない。これが一種の強迫観念として、経済人に植えつけられているのか。いまや利益を生み出すべき最適化とは、人件費などコストの最小化を図れる金融経済に傾くしかない。資産運用、為替取引、先物取引などの、確実で安全なパフォーマンスが行なえれば、極端な話、一人でも実現可能だ。もちろん個人より、膨大な資金を持っている法人はスケールメリットを生かし、敵は少なく成功率も高いだろう。

21世紀のいま。経済成長のパラダイムを修正するべきではないのか。

定常経済でも、人間が、世界が幸せな状態でいられるというモデルもある。

また、経済成長の要素として、資本や労働の重要性は実際に低く、エネルギー消費量を指標にした経済を考えた方が現実的だというモデルもある。

人口経済学からいえば、人口爆発が起きているのは主にイスラーム圏で、ここを目指して経済の本流は注がれるはずだ。だがユダヤ・キリスト教の欧米、おらが一番という中華思想の中国は、このイスラーム経済圏にどう絡み、喰い込み、覇権を競うのか。

軋轢を自らマッチポンプ的に仕掛け、戦争状態をつくることがアメリカの常套手段だということ、忘れちゃいませんかね。軍産共同の戦争産業セオリーが全開すると、怖いもの敵なしのモンスターになってしまう。国連なんか無視するUSA。イラク戦争で実証済ですから。

少し落ち着きましょう。

私自身は経済のど素人で、宇沢弘文や佐伯啓思の考え方に拠り所をもっている。経済界では異端というか、むしろ傍流といえよう。しかし、アベノミクスの本質、その限界をしかと見通していたのは佐伯啓思だ。他にもいるだろうが、私は彼の思考と類推力に信をおいている。(安全保障に関して、考え方は異なるが・・)

リスクの高いものに近寄らないこと。これが、いちばんの賢明であろう。

追記:2016-2-29

高橋洋一は、「アベノミクス沈没」という記事について週刊現代の記者が勝手につけたタイトルであり、アベノミクスは失敗ではないという記事を、2月29日付の「現代ニュース:ニュースの深層」で発表した。やはり反響が大きかったらしく、自分の真意が伝わっていなかったと追加記事を書いたわけだ。(雑誌掲載前のチェックがなかった?)

内容の概略を書く。8%の消費税導入でアベノミクスは躓いた。が、アベノミクスそのものは失敗でないし、最終的な消費税導入を凍結か廃止すれば(正確に書いていないが)、今後、量的金融緩和、マイナス金利(国債市場への介入)、各種バズーカを切れ目なく繰り返すことで、経済成長はしっかりと成し遂げられると示す。特会の埋蔵金、簡保・郵貯の財政投融資債権も市場にどんどん供給することで、本丸の公共事業(具体的に明記なし)への資金供給にはなんら死角がないという。私が指摘した、雇用状況・失業率の見かけが好調であることを根拠にしていることは間違いない。この日本的特殊状況の深い意味合いを理解できないのは、彼が特別なエリートであることを証明し、現実社会で一般庶民との交際がほとんどないことを物語っている。もちろん彼は、金融資本経済にいささかの疑念を抱いていない。バーナンキの方がもっと柔軟だが、高橋は低所得者層を考慮することは「左翼思想」であるとして、これを徹底してイデオロギッシュに排除する。この頑なさというかバイアスがなければ、もっといい仕事ができるとおもうが。(失礼なもの言いだが、正直な感想だ。誰か、高橋に「労働価値」について質問してみてほしい。「左翼だ」といって逃げるであろう)

アベノミクスが今後どういうランディングを果たせるか分からない。が少なくとも、高橋が願望するような金融政策を、財務省はとらないだろうし無理筋だ。日銀の動向を考えても、黒田、岩田両氏とも期限内のインフレ・物価の目標値を達成できなかった。辞任の素振りはないし、高橋が言ったようなことを挑戦しても、巨大バズーカはもう打てない。しばらく様子をみてみよう。 2月29日

参考記事 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48049 現代ビジネス ニュースの深層 高橋洋一 タイトルは以下の通り

日本のGDPを引き上げ、アベノミクスを「合格点」へと導く効果的な一手をここに示そう (活字の大きさを修正した、2017/1/11.)★2

★文中の下線部分についての再追記:社会保険費用分だけでない、ボーナス、退職金積立金、昇給など正規雇用した場合の大幅なコスト削減となる。書くべきことは正確に書かないといけないのだが、性格がまっくら、ぼんくら、なまくら、三拍子そろい踏み。今日の3月9日になって、追加訂正する。

★2:フォント修正。今、修正する方法を発見。というより放置していた。2017/1/11