少し進むと

神社の鳥居がありました。鳥居には八幡宮とあります。入って見ましょう。

由来書が立ってます。それを読むと、当長崎八幡宮は、鎌倉の鶴岡八幡宮より御霊を受けた分社です。御祭神は、応神天皇・比売神・神功皇后です。天皇陛下御即位十年を記念して、当八幡宮の社殿境内地の平成大改新を行いました。家内安全・開運・厄除・諸願成就・当大神様の御加護をいただける様、日々を感謝してお詣り下さい。とありました。それでは、日々を感謝してお参りいたします。

わぁ、怖い! こちらを睨んでいる狛犬がいます。

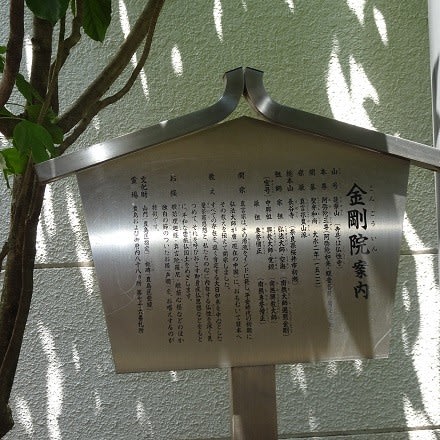

これは、長崎八幡神社の落慶碑です。長崎八幡神社の創建年代は不詳ですが、鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請して江戸時代に創建したといい、現在長崎神社の境外末社となっています。ところで、長崎神社とこの八幡神社の関係は長崎神社の方が親なのですね。長崎神社は、豊島区長崎にある神社で創建年代は不詳ですが、長崎村の鎮守として信仰を集め、江戸時代の中期には十羅刹女社と称せられていました。明治の神仏分離令により十羅刹女神に代わり須佐之男命を祭祀し、氷川神社、そして長崎神社と改称し、現在に至ります。元来、櫛名田比売命を祀り、武州豊島郡長崎村(現在の豊島区長崎・南長崎・千早・要町・高松・千川と目白4・5丁目、西池袋4・5丁目、池袋3丁目の一部)の鎮守として信仰を集め、江戸時代の中期には十羅刹女社とも称せられ、境内には享保18年(1733)に奉納された「十羅刹女」と刻まれた手水鉢が残されています。隣接する金剛院は、明治元年(1868)の神仏分離令まで、長崎神社の別当寺でした。 その後、明治5年(1872)には村社と定められ、同7年須佐之男命を合祀して長崎神社と改称し、今日に至っています。精緻な彫刻物を有する本殿は嘉永2年(1849)に、拝殿は明治32年に建立されたもので、旧社殿は絵馬を納める額堂として使われています。ほかに山岡鉄舟揮毫の神社額と祭礼幟などがあります。 なお、元禄年間(1688-1704)に始まると伝えられる獅子舞は、五穀豊穣と悪病退散を願って江戸時代から長崎村の人々により伝承されてきた区内唯一の民族芸能として、平成4年に豊島区民俗文化財に指定されました。毎年5月の第2日曜日の祭礼では、氏子会や獅子達を中心とする地元住民により獅子舞が盛大に奉納され、9月の例大祭とともに多くの人々で賑わいます。ということでした。それぞれが結び合って、ここにあるのがわかります。

本殿へ来たので、お参りして次へと進みます。

何の建物でしょう?幼稚園か保育園見たいですね。

おやおや、公園に来ました。長崎公園と言うそうです。

丁度、木陰もあり一休みして行きましょう。

これは、何の囲いなんでしょうかね?犬猫用かな?

つづく