しばらく歩いて

街中に、こんなオブジェを見かけました。そうだ! ここには熊谷守一美術館があるんだとひらめきました。

今度は、かなり小さな公園に来ました。千早緑地公園という東京都豊島区にある「千早緑地公園」は庭造りや接道部緑化の参考になるよう工夫し作られた公園です。住宅街にあり、規模は小さいですが藤棚や庭石なとを配した日本庭園の一角と、西洋風の中庭パティオを設置した西洋風庭園の両方が楽しめるつくりになっています。一休みして行きます。

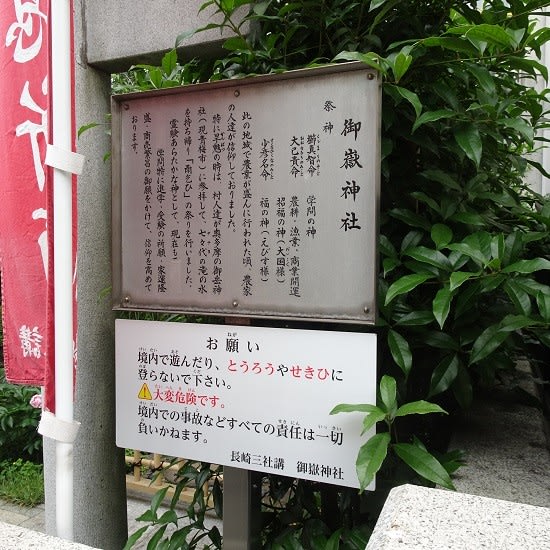

御嶽神社という地元の神社ですね、通りがかりの道の一角にあります。

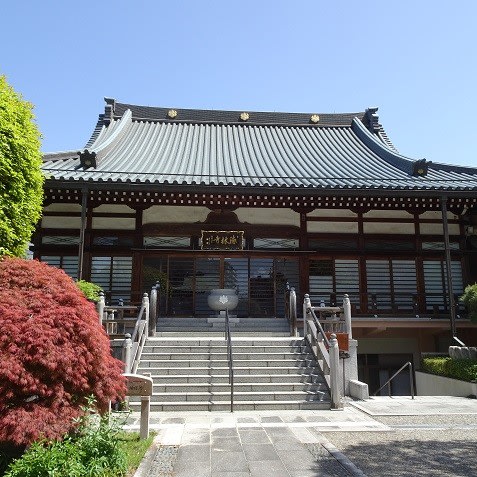

やって来ましたよ。熊谷守一美術館 豊島区千早2-27-6 1985(昭和60)年、画家熊谷守一(1880~1977)の旧宅跡に、次女で画家の熊谷榧が設立した。守一は97歳で亡くなるまでの45年間、ここで創作活動を続けた。2007年、榧氏より守一作品153点を豊島区に寄贈し、豊島区立熊谷守一美術館として新たに開館した。休館日 毎週月曜日・年末年始(12月25日から1月7日まで)

観覧料 一般500円 / 中・高・大学生300円 / 小学生100円 ということですが、この日は特別展で観覧料は700円でした。

入ると、カフェもあります。2階と3階に遺品などが展示され特別展として見られるそうなので上がります。

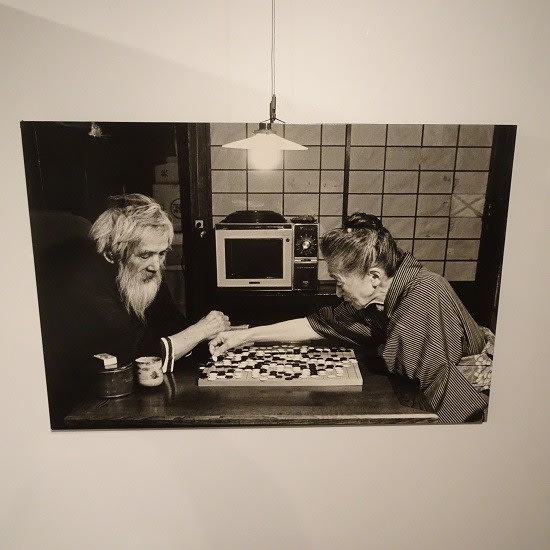

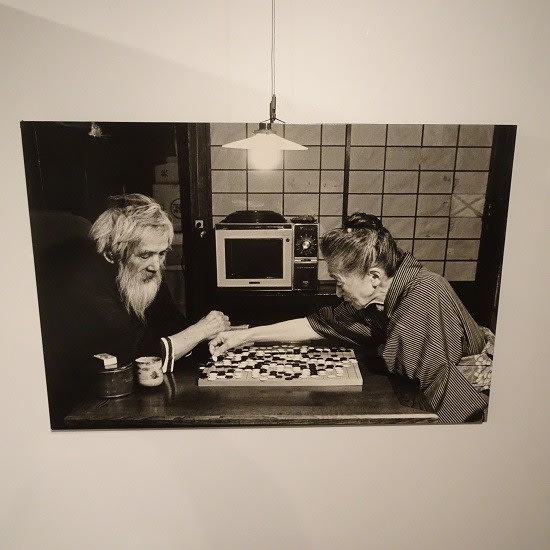

途中の階段に、ご夫妻の写真が飾ってありました。仲良く碁を打っていらっしゃるのですね。

遺品展示は、このように飾られていました。絵を描く道具や日常の愛好品などが数多く飾られています。

熊谷守一美術館を後にして帰りの道によって腹ごしらえしたのがここです。店の構え通りに美味しくいただきました。

この目の前は、有楽町線の要町駅になっています。地下の中へもぐって帰ります。

この稿 終わり