熊野神社を出て、またしばらく行くと、今度は大きなお寺へ来ました。

こんな大きな木もあります。これはこのお寺の文化財にもなっているもので、梅岩寺のケヤキ(東京都天然記念物)目通り幹囲7.1m、高さ約32.5m、幹は地上約3mのあたりから数本の大枝に分かれる。新編武蔵風土記稿巻121、久米川村梅岩寺の条に「門、芳林山ノ三字ヲ扁ス、周囲二丈許ノ古槻、或ハ一丈二尺許ノ椵樹、門ニ入テ左右ニアリ」と記している。地勢なお旺盛で、都内にあるケヤキのうち有数の巨樹であり、とくに樹高が秀でている。ケヤキはニレ科に属し、巨樹となる落葉樹、春には新葉と同時に淡黄色の細かい花を開くと、ありました。

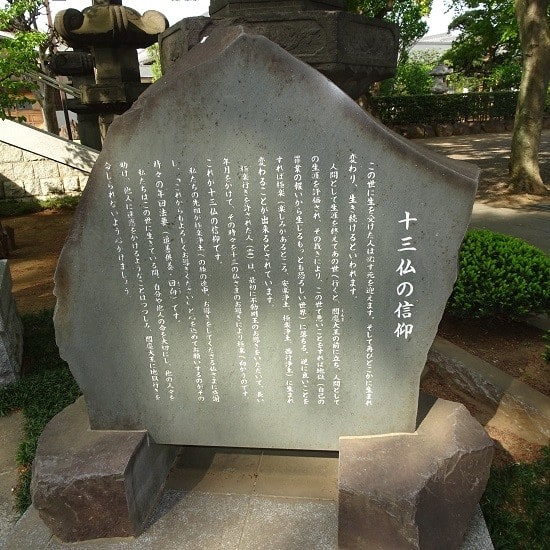

こんなたくさんの石仏もありました。この石仏は、新四国石仏(東村山市指定有形民俗文化財)江戸期-特に中ごろから霊場巡り、巡礼が庶民の間に盛行し、近くは坂東・秩父に、遠くは四国八十八ヶ所詣でなど、いわゆるお遍路が行われました。四国への霊場巡りは現代とちがって数ヶ月もかかり、経済的にも身体的にもそれはたいへんなことで、だれでもが実行できるものではありませんでした。そこで地元に八十八ヶ所の石仏を造立し、四国まで行かなくとも、同じ功徳が多くの人に得られるようにしました。これを新四国石仏といいますが、この石仏は文政7年(1824)に久米川村の榎本権兵衛らが建立し奉納したものであり、現今、完全に八十八体として残されているものはこの近郷になく、信仰史のうえからも価値があります。

あっ、さっきの木はこれだったんだ。

これは、六地蔵でしょうか。

梵鐘堂も大きいですね。

本堂も立派です。周りを見て見ましょう。

梅岩寺の庚申塔(東村山市指定有形民俗文化財)江戸時代のころより庶民の間に庚申信仰がさかんになり、村々では庚申講がつくられ、その講によって庚申塔が建立された。寛文(1661-1673)のころ多く建てられたが、この塔は市内で最も古いもので、延宝5年(1677)梅岩寺三世一宣高策和尚(天和2年没)が建立したもので、笠付、上部に日輪・月輪、下に三猿、台石に講中の人名が刻まれている。庚申信仰とは六一日目に廻ってくる庚申の夜に人体の中の三〇の虫が抜け出して、その人の悪事を天帝に告げられるのを防ぐという中国道教思想に始まる信仰である。

不動明王像でしょうか。

これは、また別の大きな木です。カヤの木ですね。このお寺の紹介です、曹洞宗寺院の梅岩寺は、芳林山と号します。創建年代は不詳ですが、真言宗白華山観音寺として応永5年(1397)創建と伝えられ、戦国時代の兵乱で焼失、その後曹洞宗に改め、芳林山梅岩寺と改号、浄牧院11世阿山呑硯(承応元年1652年没)が中興したといいます。明治時代前後に、大宙山瀧谷寺を合併しています。当寺にあった正観音像(火災で焼失)は慈覚大師の作で足利尊氏開運の霊佛であったと伝えられるほか、徳川家より寺領10石を受領していることから、寺紋には足利家の丸に二引紋、徳川家の葵紋を用いています。狭山三十三観音霊場の9番、10番(瀧谷寺)です。そして、このカヤの木の説明です。梅岩寺のカヤ(東村山市指定天然記念物)梅岩寺のカヤは都内でも有数のカヤの大木で目通り幹囲5m、高さ約30m。樹令はおおむね600年です。。新編武蔵風土記稿久米川村梅岩寺の条に「周囲二丈許の古槻、或は一丈二尺許の椵樹、門に入て左右にある」とありますが、槻はケヤキ(東京都指定天然記念物)であり、椵はこのカヤを指すと思われます。カヤは一位科に属し、常緑樹で枝も多く、うっそうとしています。

つづく