チームが結成されてから最初の2年はスローな歩みでした。

その間にゆいさんが家の事情で広州にお引越しされましたが、

今の時代、メールやチャットでやり取りできるのは助かりました。

基本的なゆいさんの翻訳は最初の一年でほぼ完了していましたが、

その後の作業はなかなかスッキリとは終わりませんでした。

文章の練り直しだけでなく、訳注を作成したり、引用文の出典を調べたり、

次から次へと見直すことが増えていきます。

2年近くが過ぎた頃、安藤さんが奔走してくださり、出版社の目途がつきました。

KADOKAWAのIさんが担当でついてくださることになり

本のスタイルやページ数などが決まりました。

本格的にターボがかかったのは装丁デザイナーが決まってからでした。

安藤さんのご紹介で

菅渉宇さんが引き受けてくださることになりました。

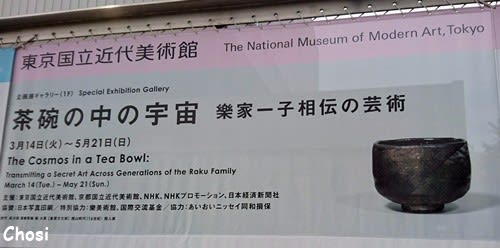

菅さんは茶の湯を嗜まれ、中国茶にも興味を持って取り組んでくださいました。

私自身の仕事が一番大変だったのはここ一年の秋から春にかけてだったかもしれません。

中国語を日本語に翻訳すると、文字数は1.5倍にはなってしまいます。

ページ数の関係から日本版では採用しない部分を抜き出し、

文章もできるだけ無駄を省くようにリライトしました。

それでも何度チェックしても、これでいいのだろうか?という不安が残ります。

菅さんがPDFで文字と写真を入れ込んでくださると本の体裁ができてきて、イメージも膨らみます。

そうなるとますます内容の粗が見えてきました。

ちゃんとした本になるのだろうか、と自信をなくしていた頃、

今年のお正月時代劇ドラマ「

風雲児たち~蘭学革命篇」を観ました。

江戸中期、史上初の西洋医学書の和訳に一心同体で取り組んだ前野良沢と杉田玄白のお話です。

長崎に留学し、オランダ語を学んだ前野良沢が中心となって翻訳を進めますが、

完璧を目指す良沢は何度も何度も書き直しては悩み、書き直しては悩み・・・

このままでは解体新書が世に出るまでには何十年もかかってしまうと思った杉田玄白はフライング気味に一部を発表。

結局刊行された「解体新書」には良沢の名は載らず、名声は玄白だけのものとなりました。

それは良沢が自分では納得のいっていない解体新書に自分の名前を載せるのを拒んだためでした。

このドラマを観て、翻訳の難しさを共感すると共に、

どこかでGOサインを出さないとキリがない、というのも理解しました。

担当のIさんからの指摘もあり、

その後もう一度中国茶の初心者でもわかりやすく読みやすいように心掛けて全体をリライトしました。

声に出して読み、引っ掛かりがないかどうかを確かめながらの作業でした。

私の主要な仕事は終わり、あとは編集と校正に委ねることになりました。

(Vol.5へつづく)

)

)