2008年の秋から始まった「

地球にやさしい中国茶交流会」、今回で10回目となりました。

第1回からお馴染みのワンコイン茶席、今年は茶席を8席から10席に増やし、

内容もベーシック席を設けたり、スタンダード席で淹れるお茶の種類を一種にしたりと

マイナーチェンジがありましたが

チケット販売前の行列は例年以上の長さとなり、2日間全席完売御礼をいただきました。

一昨年くらいまでは席が埋まらずスタッフが手分けして座ったりしていたのが遠い昔のようです。

今回のワンコイン茶席は趣向をこらした席が多く、

淹れ手自身も楽しんでお客さまと交流する、と言う意識が高かったような気がします。

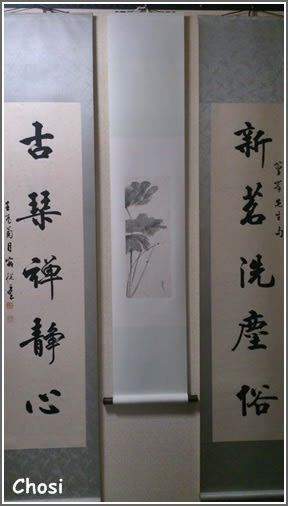

テーブルA

27日 「福州からのお土産」 白牡丹、碧螺春

(

ゴツ男さん、

碧眼猫さん)

28日 「福州からのお土産」 白牡丹、径山茶

(fuku.さん、ゴツ男さん)

テーブルB

27日 「台湾茶話」 2014年 阿里山烏龍茶、2010年 東方美人茶

(沼尻さん、村上さん)

28日 「秋のひと時」2014年 鳳凰単ソウ 桂花香、2014年 武夷岩茶 鉄羅漢

(沼尻さん、村上さん)

テーブルC

27日「菊水の宴」 滇紅(雲南紅茶)、日月潭紅茶 (上写真左)

(

西田麻子さん)

28日「実り」の茶席 日月潭紅茶、九曲紅梅 (上写真右)

(

磯部優子さん)

テーブルD

27日 「モダン茶席」 杉林渓紅茶 (上写真左)

(小梅子さん、モガ・エンジェルさん)

28日 「天天有美茶」 福寿山烏龍茶 (上写真右)

(洋洋さん、香音さん、ヒロエさん)

テーブルE

27日 「爽秋之安穏 ~白茶を味わう~ 」 白毫銀針

(

関西中国茶会 三留菜子さん、眞鍋杏子さん)

テーブルE

28日午前 「あかり ~心を灯す~」 木柵佛手 2011年春茶 (上写真左)

(

忍草さん)

28日午後 「俳茶居」 東方美人茶 2012年 新竹縣峨眉郷産 (上写真右)

(

俳茶居さん)

テーブルF

27日、28日 プーアール茶 『瑞貢天朝』易武山 / 一九九九年 / 生餅 茗香茶荘

(

桃猫さん)

テーブルG

27日 「中国緑茶の世界へようこそ...」 明前西湖龍井 (上写真左)

(碧禾子さん)

28日 「中国緑茶の世界へようこそ...」 雲南毛峰 (上写真右)

(清風明月さん)

テーブルH

27日 「香」 烏東単欉 兄弟茶 (上写真左)

(fuku.さん、碧眼猫さん)

28日 「秋香茶韻」 焙煎鉄観音 (上写真右)

(

tea stylist 蓮芯)

テーブルI

27日 「香りとコクの冬茶」 木柵 武夷種烏龍 2013冬 (上写真左)

(

茶遊サロン)

28日 「おいしい梨っー山紅茶」 梨山紅茶 (上写真右)

(茶米さん、まゆりんさん、ぷーまきさん)

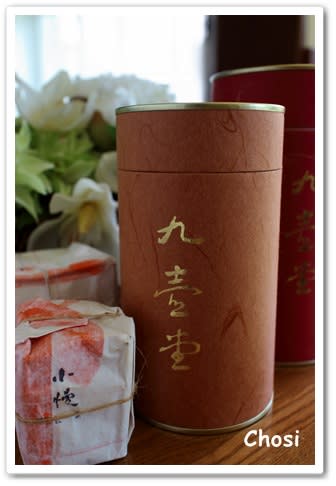

テーブルJ

27日 「九壺堂的茶韻」 拉拉山有機烏龍 桃下 2014春 (上写真左)

(

ちょし、源田倫子さん、

うらりんさん)

28日 「小慢的世界」 正凍頂烏龍 2012 (上写真右)

(うらりんさん、まり子さん、ちょし)

どの席も写真だけではわからない、隠し味があったりします。

できることなら全席座ってみたい、今回は特にそんな気持ちにさせられました。

ご訪問ありがとうございます。

にほんブログ村

にほんブログ村